Бихевиоризма основные понятия: Бихевиоризм: теория научения | Диплом по психологии

Бихевиоризм: теория научения | Диплом по психологии

Бихевиоризм (от амер. behavior – поведение) – наука о поведении. Бихевиоризм как направление в психологии возник в начале ХХ века в США под непосредственным влиянием экспериментальных исследований психики животных. Основной научной предпосылкой возникновения бихевиоризма послужили работы выдающегося русского физиолога И.П.Павлова, и прежде всего, открытие условного рефлекса.

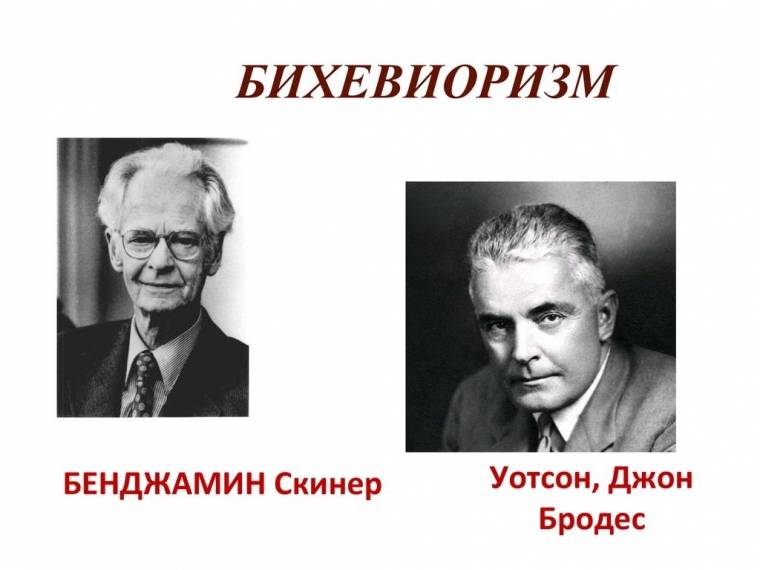

Основоположником бихевиоризма является американский ученый Д.Уотсон, который провозгласил необходимость замены традиционного предмета психологии (душевных явлений) на новый (поведение). Радикальная для того времени позиция Уотсона заключалась в том, что психологи должны изучать исключительно поведение, а не интеллект или психическую деятельность. Уотсон заявил, что психология должна представлять собой чисто объективную, экспериментальную отрасль естественных наук. Уотсон признавал единственный метод исследования: объективное наблюдение. Такие понятия, как осознание, переживание, страдание и прочее не могут считаться научными, ибо они как продукт самонаблюдения субъективны и не поддаются фиксации объективными, научными средствами. Согласно его взглядам, задача психологии – предсказывать и контролировать поведение человека: по реакции определять вероятный стимул, а по стимулу предсказывать определенную реакцию. Анализ поведения должен носить строго объективный характер и ограничиваться внешне наблюдаемыми реакциями. Объективно изучать, регистрировать можно только реакции, внешние действия человека и те стимулы, ситуации, которые эти реакции обусловливают.

Сущность и основные понятия теории бихевиоризма

Поведение как совокупность реакций на стимулы

В качестве предмета психологии в бихевиоризме фигурирует не субъективный мир человека, а объективно фиксируемые характеристики поведения. Поведение человека как предмет бихевиоризма — это все поступки и слова, как приобретенные, так и врожденные, то, что люди делают от рождения и до смерти. Поведение — это всякая реакция (R) в ответ на внешний стимул (S). За единицу поведения принимается связь стимула и реакции. В качестве описательной и объяснительной предлагалась схема S — R, согласно коей воздействие (стимул) S порождает некое поведение (реакцию) R, причем характер реакции определяется только стимулом. Формула «стимул – реакция» (S – R) являлась ведущей в бихевиоризме.

Все реакции можно разделить на наследственные (рефлексы, физиологические реакции и элементарные эмоции) и приобретенные (привычки, мышление, речь, сложные эмоции, социальное поведение), которые образуются при связывании (обусловливании) наследственных реакций, запускаемых безусловными стимулами, с новыми (условными) стимулами. С этими представлениями была связана и научная программа – научиться управлять поведением.

Подкрепление, закон эффекта и виды обусловливания

Основным принципом бихевиоризма является закон эффекта, сформулированный Торндайком: последствия поведения определяют вероятность его повторения, т.е. связь между S и R усиливается, если есть подкрепление. Подкрепление может быть положительным (похвала, получение желаемого результата, материальное вознаграждение и т.п.) либо отрицательным (боль, наказание, неудача, критическое замечание и т.п.). Поведение человека вытекает чаще всего из ожидания положительного подкрепления, но иногда преобладает желание прежде всего избежать отрицательного подкрепления, т.е. наказания, боли и пр.

Механизм подкрепления называется обусловливанием. Выделяются 4 формы обусловливания:

- Классическое обусловливание, или выработка условных рефлексов, – это тип научения, при котором нейтральный раздражитель начинает вызывать реакцию после того, как он многократно сочетается с безусловным раздражителем.

- Оперантное обусловливание – это тип обусловливания, при котором организм получает подкрепление за произвольно порождаемую реакцию (так называемое оперантное поведение), реакция приводит в действие механизм подкрепления. При оперантном обусловливании поведение нельзя вызвать автоматически. Поведение должно иметь место до того, как оно может быть связано с вознаграждением.

- Обусловливание избеганием – это вид оперантного обусловливания, при котором подкрепление состоит в прекращении воздействия неприятного стимула.

- Контробусловливание – это устранение выработанной ранее условной реакции путем замещения ее новой условной реакцией на тот же самый стимул.

В результате подкрепления происходит генерализация раздражителя – распространение реакции с одного специфического раздражителя на другие похожие.

Социальное научение

Процесс социального научения походит 3 основных стадии:

- Стадия наблюдения данной формы поведения у других и ее последствий;

- Стадия реализации данной формы поведения в собственном поведении;

- Генерализация раздражителя.

Вероятность перехода от первой стадии процесса социального научения ко второй определяется законом эффекта. Поэтому если последствия наблюдения данного вида поведения других регулярно являются субъективно положительными, то осуществляется положительное подкрепление, и данный вид поведения закрепляется в системе поведенческих реакций наблюдающей личности. Если, напротив, последствия реализации данного вида поведения других отрицательны, то происходит отрицательное подкрепление, и закрепляется склонность подавлять тенденции к данному виду поведения.

Таким образом, практически поведение является результатом обучения: поведение представляет собой совокупность реакций на внешние стимулы, которые преимущественно усваиваются в процессе научения. Тема научения, приобретения навыков путем проб и ошибок стала центральной для этой школы, собравшей огромный экспериментальный материал о факторах, определяющих модификацию поведения. Поэтому бихевиоризм еще принято называть теорией научения.

На основе бихевиоризма возникли необихевиоризм и оперантный бихевиоризм Скиннера. В целом бихевиористическое направление, несмотря на свои недостатки, внесло значительный вклад в развитие психологии как науки, прежде всего, в изучение влияния социальных факторов на формирование личности человека.

что это, теории и основные направления, представители, течение в психологии и педагогике.

Бихевиоризм – это одно из главенствующих направлений в психологии, начиная с ХХ века. Начавшись как чисто теоретическая наука о поведении человека и животных, бихевиоризм впоследствии нашёл массу практических применений и, можно сказать, превратился в мощное психологическое оружие, владение которым обеспечивает успех в политике и экономике.

Что такое бихевиоризм: коротко о главном

Английское слово behavior означает «поведение». Это и дало название упомянутому направлению в психологии. Бихевиоризм ставит своей задачей исследовать поведение человека, его взаимодействие с другими людьми и то, как он реагирует на те или иные обстоятельства.

Каждый день люди встают с постели и начинают что-то делать. И каждую минуту они попадают в определённые ситуации, в которых ведут себя определённым образом. Бывает, что поведение одних людей в данной ситуации отличается от поведения других людей в тех же обстоятельствах. Почему это происходит, и выявляет бихевиоризм. Полученные знания позволяют – ни много ни мало – управлять поведением людей, как по отдельности, так и большими массами, позволяют воздействовать на общество и заставлять его вести себя так, как этого хочет обладатель знаний.

Любопытно, что толчок к развитию бихевиоризма дал Иван Петрович Павлов – великий русский биолог. Он изучал реакции животных на различные стимулы, исследовал условные и безусловные рефлексы, создал целую науку о высшей нервной деятельности.

Определённые идеи в этом направлении были открыты ещё в девятнадцатом столетии: например, американский исследователь Эдвард Торндайк открыл так называемый «закон эффекта». Он проводил эксперименты на животных, помещая их в сложно устроенные ящики и наблюдая, как они находят из них выход. Если животное нашло выход, то оно получало вознаграждение. Постепенно животное приучалось двигаться определённым образом, чтобы находить выход с первого раза, без ошибок.

Впоследствии законы поведения, помимо Павлова, изучали также Джон Б. Уотсон, Б. Ф. Скиннер и другие учёные. Скиннер создал радикальный бихевиоризм, который основывался на утверждении, что внутренние события (в частности, мысли и чувства) контролируются теми же механизмами, что и наблюдаемое со стороны поведение.

Бихевиоризм – это дисциплина, которая совмещает философию, методологию и психологию. Он возник тогда, когда стало ясно, что традиционные направления психологии не всегда могут объяснить изучаемые явления и сделать достоверные предсказания. Кроме того, традиционная психология в то время не была в достаточной степени строгой материалистической наукой и иногда оперировала понятиями, имевшими иррациональный характер или научно не доказанными (например – понятие о бессознательном).

Бихевиоризм стал идеей, которая была призвана объяснить человеческую психологию со строго материалистических позиций. Именно поэтому общественность, в том числе научная, поначалу довольно холодно принимала бихевиоризм: он ей казался слишком циничным, поскольку объяснял сложные и запутанные взаимоотношения между людьми как совокупность простейших «животных» реакций. Бихевиоризм окончательно низводил человека до уровня «просто интеллектуально продвинутого животного» и в этом смысле казался похожим на социальный дарвинизм, поскольку переносил законы дикой природы на человеческое общество.

Другим недостатком бихевиоризма было игнорирование процессов сознания, самоопределения, творчества. Вообще сложная психическая деятельность, присущая человеку, не учитывается этой концепцией. Для неё мысли, мечты, фантазии существуют лишь в человеческом сознании и никак не связаны с реальной действительностью; тем более, что изучение этих внутренних процессов – задача очень трудная.

Бихевиоризм в психологии: основные положения

Итак, бихевиоризм изучает поведение человека. Но что такое поведение? Оно понимается как совокупность поступков, реакций и эмоционального настроя человека в определённой ситуации. Поведение может быть уникальным или, наоборот, напоминать о каком-то другом человеке, с которым мы когда-то имели дело. Почему так происходит?

Дело в том, что на поведение человека влияют определённые факторы:

- Мотивы человека;

- Принятые в обществе социальные нормы;

- Подсознательные программы, задающие алгоритмы действий, которые были усвоены в раннем детстве или продиктованы инстинктами;

- Сознательный контроль человека над своими действиями.

Сознательный контроль своего поведения – это наивысший уровень развития индивида. Далеко не каждому удаётся всё время контролировать своё поведение, размышлять над ситуацией, выбирать наиболее правильный вариант действий и т. д. Часто люди просто включаются в общий эмоциональный фон, подчиняются своим эмоциям (которые нередко продиктованы чужими эмоциями), и тогда именно эмоции контролируют поведение человека. Таким образом, чувственное восприятие можно понимать как человеческую слабость, которая мешает поступать правильно и приводит к неприятностям. Поэтому для принятия наилучшего решения в критической ситуации необходимо отключать эмоции и осваивать обстановку с помощью холодного рассудка.

Подсознательные программы – достаточно важный фактор поведения, особенно в первые годы жизни. В раннем детстве человек ещё не достиг достаточного развития сознания, и врождённые инстинкты помогают ему выжить в окружающем мире. Другой источник подсознательных программ – копирование поведения окружающих людей; так человек получает готовую программу действий, отработанную в данной ситуации кем-то другим, и тоже может по крайней мере выжить в малознакомой обстановке.

Социальные нормы – фактор, который усваивается человеком в сознательном возрасте. В этом случае человек стремится вызвать интерес к себе у других людей, поэтому он будет действовать так, как обычно поступают в данной социальной группе. Социальные нормы на первых порах играют важную роль в устанавливании нужных контактов, однако затем поведение собеседников может меняться, как только они узнают друг друга поближе.

Регулируют поведение человека и его личные мотивы. Они не заметны для человека, пока его действия не противоречат его желаниям. Однако когда человек начинает делать что-то, что не согласуется с его желаниями, то его мотивы начинают играть главную роль в его поведении.

С точки зрения приверженцев бихевиоризма, психические процессы в человеческом организме не являются абстрактными явлениями, а проявляют себя как его реакции на определённое окружение. Бихевиористы также считают, что мысли и чувства не влияют на поведение человека; руководят поведением лишь реакции, которые появляются вследствие воздействия на человека определённых стимулов.

Стимулы – это определённые воздействия внешнего мира. Реакция – это ответ организма на воздействие стимула, при этом он стремится либо приспособиться к стимулу, либо отвергнуть его. Между стимулом и реакцией может находиться подкрепление – некий дополнительный фактор, воздействующий на человека. Подкрепление может быть положительным (например, похвала), и тогда оно дополнительно побуждает человека совершить реакцию, на которую он настроен, а может быть и отрицательным (например, критика), и тогда оно удерживает человека от совершения той реакции, на которую он настроен. Положительное подкрепление побуждает человека совершать такие же действия в дальнейшем, а отрицательное подкрепление сообщает ему, что такие действия больше совершать не нужно.

Бихевиористы не изучают внутренние мотивы поведения человека, потому что эти мотивы с большим трудом поддаются изучению. Их интересует лишь внешняя сторона дела. Исследователи стремятся предугадать реакцию индивида на основе имеющихся стимулов или, наоборот, определить стимулы по наблюдаемой реакции.

Ранее считалось, что предугадать поведение человека невозможно. Бихевиоризм помог преодолеть это заблуждение и показал, что можно не просто угадывать поведение человека, но и по-настоящему манипулировать им с помощью тех или иных стимулов. Бихевиоризм позволяет изучать человека, на которого необходимо произвести воздействие. Цели для такого воздействия могут быть различными, но очень часто методы бихевиоризма используются из корыстных соображений.

Скиннер, основатель радикального бихевиоризма, отрицал свободу воли, хотя и не верил в предопределение. По его мнению, человек выбирает, какой из возможных поступков совершить, анализируя последствия всех возможных поступков. Желание достичь определённого результата определяет и поступок, который совершит человек.

Теория и основные направления бихевиоризма

Идеи, сформулированные бихевиористами, дали толчок развитию множества направлений и прикладных дисциплин.

Вот некоторые направления:

- Методологический бихевиоризм – собственно, самый классический вариант, который полагает, что лишь внешние проявления человеческой деятельности имеют значение, тогда как мысли и чувства не влияют на поведение.

- Радикальный бихевиоризм – был развит Скиннером, который полагал, что внутренние события в организме, в том числе мысли и чувства, имеют не менее важное значение, чем наблюдаемое поведение. Скиннер считал, что внешние стимулы контролируют внутренние события в организме точно так же, как они контролируют внешнее поведение.

- Теоретический бихевиоризм – также уделяет внимание мыслям, чувствам и прочим внутренним процессам в организме, которые стало возможно наблюдать с помощью современных технологий; но он предоставляет больше свободы в выборе методов изучения и контролирования поведения.

- Психологический бихевиоризм – направление, используемое в психологии и психотерапии. Оно применяется в детском воспитании и развитии, в современных методиках преподавания, в исследовании психических и психологических отклонений и нарушений.

Представители бихевиоризма

Виднейшие представители бихевиоризма и создатели этого учения – Джон Уотсон и Беррес Фредерик Скиннер. Уотсон – пионер в области бихевиоризма; в студенческие годы он со своим научным руководителем изучал мозг собак, затем переключился на других животных, понял закономерности их поведения, основанные на связи стимулов и реакций. Он заявил, что эту же систему можно применять и к человеку. Таким образом, сложное человеческое сознание, которое вроде бы и «отличает человека от животных», Уотсон полностью игнорировал. Примечательно, что после ухода из университета Уотсон работал в области рекламы.

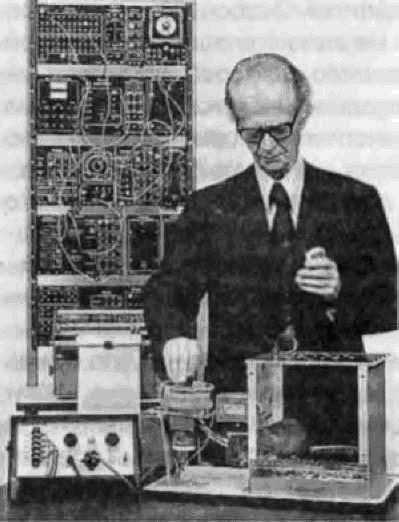

Скиннер более основательно развил идеи бихевиоризма. Он считается одним из величайших психологов двадцатого века. Однако его критики тоже говорят, что в своих экспериментах он ограничивался крысами и голубями, а единственным видом экспериментов было нажатие рычагов и клевание клавиш. Когда ученики Скиннера попробовали применить его приёмы на других животных и ввести новые виды поведения в эксперименты, то разные животные реагировали по-разному: так, когда они попытались научить животных бросать покерные фишки в прорези торговых автоматов, то куры клевали эти фишки, еноты их мыли, а свиньи закапывали. Так мощное здание бихевиористской теории пошатнулось: учёным стало понятно, что работа мозга и сознания и генетика тоже оказывают определённое влияние на поведение.

Эдвард Бернейс – ещё один представитель бихевиоризма, который соединил это направление с учением своего дяди – Зигмунда Фрейда. Бернейса по праву считают «отцом пиара» и видным специалистом по рекламе. Поначалу фрейдисты и бихевиористы стояли на противоположных позициях – первые придавали значение лишь внутренней жизни организма, а вторые – внешней. Бернейс, выполняя заказы своих клиентов – предпринимателей и задумываясь над стимуляцией продаж различных товаров, разработал способы «проникновения в подсознание» и стимулирования с помощью этого определённого поведения больших масс людей. А всё потому, что помимо Фрейда Бернейс изучал труды И. П. Павлова – ещё одного родоначальника бихевиоризма. Таким образом, он пришёл к выводу, что поведением человека управляют мысли, чувства, личное мировоззрение, мотивы, менталитет, но эти внутренние процессы сами по себе являются реакцией на внешние раздражители, а значит – ими можно управлять. У миллионов покупателей можно создать спрос на продукцию, которая до этого им вообще не была нужна.

В наше время методы, разработанные Бернейсом, активно используются маркетологами, специалистами по пиару, политтехнологами. Это те самые «кукловоды», которые заставляют нас не просто делать то, чего мы не хотим, — они заставляют нас хотеть то, о чём без их вмешательства мы бы даже не задумывались.

Бихевиоризм: ниша в педагогике

Итак, бихевиоризм за столетие вырос из «безобидной» естественнонаучной дисциплины, исследующей поведение животных, в мощную систему по управлению массовым и индивидуальным сознанием. Его методы, впрочем, применяются не только в интересах политиков и крупных бизнесменов. Анализ поведения и его коррекция сами по себе не несут ничего плохого. Поэтому принципы радикального бихевиоризма нашли своё применение, например, в педагогике. Здесь осуществляется стимулирование школьной успеваемости, побуждение молодёжи к здоровому образу жизни, физическому и интеллектуальному развитию. С помощью приёмов бихевиоризма удаётся лечить ряд психических расстройств, избавляться от психологических проблем.

Впрочем, методы, которыми оперируют бихевиористы для осуществления «благих намерений», время от времени подвергаются критике. Избавляясь от одних проблем, их пациенты зачастую приобретают другие, обусловленные этой самой «промывкой мозгов». Бывает, что человек становится полностью управляемым и не может принимать самостоятельные решения. Поведение пациента привязывается к стимулам и к авторитетам, теряя собственную значимость.

Это можно проиллюстрировать на примере религии, которая тоже является радикальной бихевиористской конструкцией. С помощью известных стимулов (обещание награды на небесах и «божественной помощи» в земных делах, запугивание «карой небесной» и т. д.) у верующего формируются определённые установки и модели поведения, которые тесно связаны с религиозным учением и необходимостью веры в Бога. Если же человек отходит от религии, он чувствует, что теряет смысл жизни, он начинает всё больше деградировать.

Можно также вспомнить, как кардинально изменилось поведение жителей бывшего Советского Союза, как только этот Союз перестал существовать. Миллионы советских людей существовали в своей стране, по сути, в виде управляемых биороботов; они производили впечатление образованных, трудолюбивых и интеллигентных людей, реагируя на создаваемые государством стимулы, причём чаще всего даже нематериальные. Когда исчез источник стимулов, пропало и соответствующее поведение. И когда появились источники других стимулов, изменилось и поведение людей.

Любопытно, что для европейских соцстран (Польша, Чехословакия, Венгрия) это было характерно гораздо меньше: несмотря на то, что после войны там установились коммунистические режимы, направленные на формирование «нового человека», поведением людей продолжали управлять привычные «внутренние» механизмы, унаследованные от капиталистической эпохи, традиционного воспитания и культуры.

Смотреть видео

что это такое, характеристика, основные положения

Бихевиоризм — это один из подходов к изучению поведенческих моделей людей и животных. Бихевиоральное направление начало развиваться в XX в. среди американских ученых, но быстро заинтересовало представителей науки других стран. Однако несмотря на наличие рационального зерна, бихевиоризм часто подвергается критике за то, что недооценивает сложность человеческого поведения.

Что такое бихевиоризм?

Бихевиоризм — особый подход в изучении поведения, который рассматривает стимулы наблюдаемой животной или человеческой деятельности.

Общая характеристика бихевиоризма

Классический бихевиоризм рассматривает действие как механическую реакцию на внешние раздражители. Бихевиористы утверждают, что то, что делают люди или животные, полностью определяется условиями окружающей среды. Это модель «стимул-реакция». Таким образом, бихевиористов интересуют только стимулы, а не психические процессы или намерения, ведущие к действию.

Бихевиоризм — позитивистский подход, он рассматривается как часть естествознания. Во внимание принимаются только научные измерения и экспериментальные данные. Т.е. отвергается идея о том, что люди обладают свободой воли, а окружающая среда определяет все поведение.

Основные положения бихевиоризма

Бихевиоризм — научное исследование наблюдаемого поведения, основанное на том, что поведение может быть сведено к изученным единицам. Он отличается от большинства других подходов тем, что рассматривает людей и животных как контролируемых их окружающей средой существ. Т.е. люди и животные являются результатом того, что их окружает. Этот подход связан с тем, как факторы окружающей среды (стимулы) влияют на наблюдаемое поведение (реакцию).

В бихевиоральном направлении разум не существует как отдельный фактор, влияющий на поведение. Т. е. все психические состояния, включая ценности, убеждения, мотивы и причины, могут быть объяснены только с точки зрения наблюдаемого поведения.

Бихевиоризм — основные идеи: этот подход предлагает 2 процесса, посредством которых люди учатся в своей среде: классическое обусловливание и оперантное обусловливание. Классическое обусловливание включает в себя обучение по ассоциации, а оперантное — предполагает обучение на последствиях поведения. Бихевиоризм также верит в научную методологию (например, контролируемые эксперименты), и что следует изучать только наблюдаемое поведение, потому что это может быть объективно измерено.

Бихевиоризм в психологии

Бихевиоризм — это направление в психологии, которое рассматривает подход как объективную экспериментальную ветвь естествознания. Ее теоретической целью является предсказание и контроль поведения. Самоанализ не является существенной частью его методов, а научная ценность данных не зависит от готовности интерпретации с точки зрения сознания.

Бихевиорист, пытаясь получить единую схему реакции животных, не признает разделительной линии между человеком и животным. Действие человека, со всей своей утонченностью и сложностью, формирует только часть одной схемы исследования бихевиоризма.

Влияние бихевиористского подхода с акцентом на манипулирование поведением с помощью моделей подкрепления и наказания можно увидеть во многих практических ситуациях. Терапевтические методы, основанные на процессах кондиционирования, называют модификацией поведения или поведенческой терапией. Методы называют изменением поведения, а техники, основанные на принципах классического обусловливания, называют поведенческой терапией.

Модификация поведения — это метод, который используется для изменения или удаления нежелательного поведения. Его центральный принцип, взятый из оперантного обусловливания, заключается в том, что действие, которое имеет благоприятные последствия, т. е. которое положительно подкрепляется, будет повторяться, а действие, которое игнорируется, исчезнет.

Поведение разбито на последовательность небольших шагов. Каждый достигнутый шаг немедленно вознаграждается, но постепенно все больше и больше требуется, прежде чем выдается награда. Этот процесс в психотерапии является формированием поведения посредством последовательных приближений.

Поведенческая терапия — это термин, применяемый к методикам, основанным на классическом обусловливании, которые имеют дело с непроизвольным или рефлекторным поведением. Он направлен на устранение неадаптивного поведения и замену требуемым действием. Одним из примеров такой техники является систематическая десенсибилизация, которая чаще всего используется для устранения фобий.

Например, пациента, у которого был иррациональный страх, сначала научат отдыхать. Постепенно объект, которого боятся, будет вводиться пациенту в пошаговом процессе, пока пациент не сможет контактировать с объектом без беспокойства.

Достоинства и недостатки бихевиоризма

Бихевиористский подход оказал большое влияние на психологию и внес свой вклад в понимание психологического функционирования, предоставил ряд методов для изменения нежелательного поведения. Его использование строгих эмпирических методов повысило авторитет психологии как науки. Однако изучение методов исследования доказали наличие как достоинств этого научного подхода, так и его недостатки.

Бихевиористский подход оказал большое влияние на психологию и внес свой вклад в понимание психологического функционирования, предоставил ряд методов для изменения нежелательного поведения. Его использование строгих эмпирических методов повысило авторитет психологии как науки. Однако изучение методов исследования доказали наличие как достоинств этого научного подхода, так и его недостатки.

Достоинством является глубокое изучение поведенческих реакций и разработка практических методик контроля поведения человека или животного. Это помогает быстрее обучить испытуемого необходимым навыкам, а также скорректировать его поведение.

Критика подхода включает следующее:

- Механистический взгляд имеет тенденцию игнорировать сферу сознания и субъективных переживаний и не учитывает возможную роль биологических факторов в действиях человека.

- Люди рассматриваются как пассивные существа, которые находятся во власти своего окружения. Этот акцент на экологическом детерминизме не оставляет места для понятия свободы воли в человеке.

- Теории классического и оперантного обусловливания не могут объяснить возникновение спонтанного, нового или творческого поведения.

- Его основа в исследованиях на животных была поставлена под сомнение.

- Клинические психологи, которые применяют поведенчески-ориентированную терапию, подвергаются критике за лечение возможных симптомов психических расстройств, при этом часто игнорируя основные причины.

Представители бихевиоризма

Бихевиористский подход к психологическому функционированию коренится в работе таких ученых, как: Иван Павлов, Беррес Скиннер и Эдвард Торндайк, а также ранних бихевиористов Джона Уотсона и Кларка Халла, которые изучали обучение в форме обусловливании.

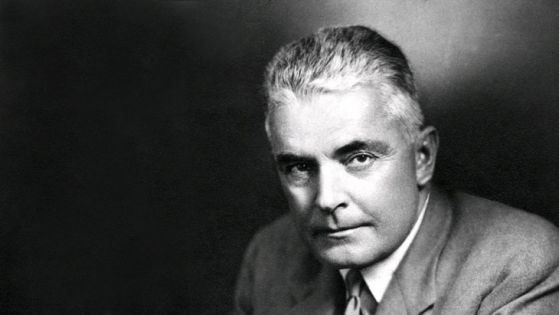

Джон Бродус Уотсон являются основоположником американского бихевиоризма. Его работы оказали глубокое влияние на курс психологии в первой половине XX в.

Он утверждал, что внутренние переживания, которые были в центре психологии, не могли быть хорошо изучены, т. к. их нельзя было наблюдать. Вместо этого он обратился к лабораторным экспериментам. Результатом стало создание модели «стимул-ответ». В этом отношении среда рассматривается как обеспечивающая стимулы, на которые люди развивают реакции.

3 ключевых предположения лежат в основе этой точки зрения:

3 ключевых предположения лежат в основе этой точки зрения:

- наблюдаемые действия, а не внутренние мыслительные процессы, являются предметом изучения;

- окружающая действительность формирует поведение человека;

- принципы смежности и подкрепление являются центральными для объяснения процесса обучения.

С точки зрения обучения, согласно Кларку Халлу, на передний план выходят 4 ключевых принципа:

- Активность.

Обучение лучше, когда ученик активен, а не пассивен. - Повторение и обобщение.

Частая практика в различных контекстах необходима для обучения. Навыки не приобретаются без частой практики. - Усиление является основным мотиватором.

Позитивные подкрепления, такие как награды и успехи, предпочтительнее негативных событий. - Обучение помогает, когда цели ясны.

Те, кто обращает внимание на бихевиоризм в обучении, определяют свою деятельность в соответствии с поведенческими целями, например, «К концу этого занятия участники смогут…».

Павлов изучал обусловленность рефлекторных реакций или классическое обусловливание. Хотя он изучал естественные рефлексы и нейтральные раздражители, он сумел заставить собак выделять слюну под звуки колокольчика. Его научные принципы были применены во многих методах лечения. К ним относятся систематическая десенсибилизация к фобиям (поэтапное воздействие на вызываемого страхом раздражителя) и терапия отвращения.

Работа Торндайка была сосредоточена на обусловливании произвольного поведения, которая теперь называется оперантным обусловливанием, а затем исследована Б. Ф. Скиннером. Б. Ф. Скиннер исследовал оперантное обусловливание добровольного и недобровольного поведения. Скиннер чувствовал, что какое-то действие можно объяснить мотивом человека. Поэтому действие происходит по причине, и тремя основными методами формирования поведения являются положительное подкрепление, отрицательное подкрепление и наказание.

Скиннер изучил стимулы, которые вызывают поведенческие реакции, поощрения и наказания, влияющие на эти реакции, и изменения в поведении, вызванные манипулированием моделями вознаграждений и наказаний.

Скиннер экспериментировал с крысами, а затем с голубями. Например, он заставлял крыс нажимать на планку в «коробке Скиннера» в обмен на вознаграждение за еду. Он мог точно измерить обучение в строго контролируемых условиях, варьируя частоту вознаграждения или подкрепления, а иногда применяя не относящиеся к делу стимулы. Хотя он начал свои исследования с животными, позже разработал теорию кондиционирования, которая могла бы включать людей.

Статья мне нравитсяСтатья не нравится

Бихевиоризм в психологии – что такое кратко и понятно

Бихевиоризм – это психологическая теория, основанная на поведении человека, которое является совокупностью реакций на различные стимулы извне. Датой рождения концепции считается 1913 год, когда ее основоположник, Дж. Уолтер, опубликовал первую статью о психологии с точки зрения бихевиориста. Представители теории трактуют научение как основу развития человека, а предметом психологии рассматривают поведение человека и животных. Они проводили множество экспериментов, которые показывали возможность научения той или иной стратегии поведения. При этом, многие из них проводились на животных, а выводы распространялись и на людей. Так как бихевиористы не выделяли особых различий между поведением животных и человека.

Определение понятия

Теория бихевиоризма – это, если говорить кратко и понятно, направление в психологии, представители которого в качестве предмета психологии рассматривали поведение человека. Главной мыслью его основателей было предположение о том, что человек с рождения представляет собой «чистый лист», а свои психические особенности приобретает в течение жизни в результате различных реакций на те или иные стимулы из внешней среды.

Основатель бихевиористического подхода

Основателем бихевиоризма считается Дж. Уотсон. Своей целью он называл переустройство психологии как науки в более точную и объективную, в которой дается качественная и количественная оценка свойств психики. Также он создал основополагающую схему усвоения поведения, которое является предметом изучения в бихевиоризме: стимул вызывает реакцию. То есть, он говорил о том, что поведение любого человека зависит только от того, с какими стимулами он сталкивается и каким образом на них реагирует. Кроме того, он был уверен, что из любого младенца с помощью данной схемы можно вырастить такого человека, который будет наиболее востребован в обществе.

Исследования Павлова и Торндайка

И.П. Павлова, можно сказать, был предшественником теории бихевиоризма, так как на основе его теории о рефлексах и создана концепция о поведении. Он работал с животными и выяснил, что у них есть определенные безусловные рефлексы, заложенные в форме инстинктов и определяющие поведение существа. Также он выявил возможность искусственного развития условных рефлексов, на базе которых выстраивается и поведение животного в целом.

Э. Торндайк считал, что исходная точка формирования реакции – это не просто внешний стимул, а проблемная ситуация, которая вызывает у человека дискомфорт или удовольствие. Она заставляет его двигаться в нужном направлении и выполнять необходимые действия для избавления от дискомфорта или получения приятных ощущений. Если же стимул не вызывает у индивида ни позитивных, ни негативных эмоций, то реакция может и не последовать. Взгляды Торндайка значительно дополнили теорию бихевиоризма, но из классической концепции его идеи были исключены, так как ее основоположники не могли допустить, чтобы при исследовании человека ученые брали во внимание субъективные и физиологические особенности личности.

Суть подхода

Суть бихевиористического подхода заключается в изучении и формировании поведения человека посредством различных стимулов. Они могут быть обусловлены средой – пример из жизни – пережитое «голодное» время делает человека чрезмерно запасливым; или быть искусственными – например, эксперимент с маленьким Альбертом, которого искусственно заставили бояться всего белого и пушистого. Кроме того, стимулы могут быть как ощутимыми физически – сильная жара или мороз, физические наказания, частые объятия; так и словесными, исходящими от окружения – порицание или похвала. Субъективные переживания – эмоции, чувства, состояния, в бихевиоризме не отрицаются, но считается, что они лишь зависят от внешних воздействий, а не определяются ими.

Основные положения бихевиористического подхода

К основным положениям теории можно отнести следующие тезисы:

- Предметом теории бихевиоризма является изучение поведенческих реакций животных и людей на различные стимулы и поведение в целом.

- Изучение поведения и поведенческих реакций производится путем наблюдения.

- Все субъективные аспекты человека со стороны физиологии и психики определяются только его поведением.

- Поведение человека или животного – это совокупность реакций на внешние раздражители.

- Если известен характер предъявляемого стимула, то возможно практически точно предсказать реакцию, которая на него последует. Это основная задача бихевиоризма.

- Поведение живых существ успешно поддается внешнему регулированию и контролю.

- Поведение или передается по наследству в виде безусловных рефлексов, либо приобретается – в виде условных.

- Поведение является результатом обучения за счет многократного повторения стимулов и закрепления реакции.

- Навык – результат формирования условных рефлексов. Мышление и речь в бихевиоризме также считаются навыком, а память – механизмом, позволяющим удерживать уже приобретенные навыки.

- Психические реакции формируются на протяжении всей жизни, то есть, обучение можно начинать в любом возрасте и продолжать неограниченное количество времени.

- Эмоции – это также реакции на внешние стимулы.

Мотивы возникновения

Теория бихевиоризма как науки о поведении формировалась на фоне критики наиболее распространенного в XIX веке предшествующего ему метода интроспекции, основанного на самодиагностике и самоанализе. Сомнения в точности такой науки вызывал низкий уровень объективности измерений и сильная разрозненность в получаемых сведениях. Дж. Уотсон хотел создать такое направление психологии, данные в котором можно было бы точно измерять и объективно исследовать. Философской основой бихевиоризма была теория Дж. Локка, который считал, что человек рождается с чистым сознанием, а в течение жизни получает весь необходимый опыт, определяющий его состояние.

Направления бихевиоризма

Изначально существовал только классический бихевиоризм, рассматривающий поведение как совокупность стимулов и реакций. Но со временем стало понятно, что этого недостаточно для создания полноценного направления психологии. В результате возникли разные направления, уточняющие и дополняющие основную схему бихевиоризма. Основные теории можно рассмотреть в таблице.

| Направление | Описание |

|---|---|

| Целевой бихевиоризм | Его представителем является Э. Толмен, который включил в схему недостающее звено, в результате чего получилось следующее выражение: стимул – мыслительная деятельность – реакция. Так, в лабиринтах мыши добирались до цели не тем путем, которым их учили, а просто бежали к ней произвольными путями. Значит, цель для них была более приоритетной, чем выученный путь, они бежали той дорогой, которая казалась им наиболее удобной для достижения цели, а значит – перед тем, как действовать, успевали на примитивном уровне обдумать свою траекторию. |

| Социальный бихевиоризм | Наиболее известное лицо в этом направлении бихевиоризма – А. Бандура. Здесь в формуле «стимул-реакция» стали браться во внимание социальный опыт и индивидуально-психологические особенности, которые реакцию на стимул. А. Бандура проводил эксперименты с тремя группами детей, которым в разных условиях показывали видеозапись «издевательств» другого ребенка над тряпичной куклой. В результате те, кому показывали последующее наказание за агрессию, к кукле не прикасались. А те, кто видел, что такие действия не порицаются или поощряются, проявили к ней агрессию так же, как и ребенок на представленном им видео. |

| Необихевиоризм (Радикальный бихевиоризм) | Основателями этого направления стали Б. Скиннер – автор концепции оперативного бихевиоризма, и К. Халл. Здесь схема «стимул-реакция» расширяется за счет включения разных промежуточных переменных, которые оказывают значительное влияние на формирование поведения. Например, такими переменными можно считать поощрение, игнорирование и наказание за ту или иную реакцию. |

Плюсы и минусы бихевиоризма

Преимущества бихевиористического подхода заключаются в том, что для своего времени он был новым и очень прогрессивным течением в психологии. В его эпоху было сделано большое количество новых открытий и проведено много значимых для развития науки экспериментов. На базе бихевиоризма и с использованием некоторых его идей возникли другие направления психологии и психотерапии, также некоторые тезисы бихевиоризма используются в педагогике.

При этом рассмотрение человека в бихевиоризме было однобоким: он делает упор только на изучение внешних проявлений. Представители этого направления отрицали влияние на поведение субъективных данных – особенностей психики, эмоционального состояния, собственных желаний и стремлений, а также – влияние общества и социальных установок. Также они утверждали, что могут влиять на поведение любого человека, нужно лишь найти подходящие стимулы и закрепить реакцию. Кроме того, критика бихевиоризма была в том, что он не видел особой разницы между поведением человека и животных.

Заключение

Бихевиоризм – это основное направление психологии в XIX веке, которое возникло, когда возникли сомнения в интроспекции. Его основоположником был Дж. Уолтер – американский психолог. Главной категорией бихевиоризма является поведение человека. Центральной идеей теории в психологии является утверждение о том, что поведение любого человека можно регулировать внешними стимулами. Основная формула бихевиоризма – «стимул-реакция», предполагает, что поведение представляет собой совокупность раздражителей и ответных реакций на них. Плюсы теории заключаются в том, что она дала начало другим течениям психологии, подтвердив многие идеи экспериментами. Главный минус – в том, что бихевиористы рассматривают только внешние проявления, не принимая во внимание внутренние аспекты и влияние социума на человека.

Высшее образование программы бакалавриата по направлению подготовки “Психолого-педагогическое образование”. Окончила Северный Государственный Федеральный университет. Автор статей по детской и подростковой психологии.

Бихевиоризм — это… Что такое Бихевиоризм?

Бихевиори́зм (англ. behavior — поведение) — направление в психологии человека и животных, буквально — наука о поведении. Это направление в психологии, определявшее облик американской психологии в начале 20-го века, радикально преобразовавшее всю систему представлений о психике. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не сознание. Поскольку тогда было принято ставить знак равенства между психикой и сознанием (психическими считались процессы, которые начинаются и заканчиваются в сознании.), возникла версия, будто, устраняя сознание, бихевиоризм тем самым ликвидирует психику. Основателем данного направления в психологии был американский психолог Джон Уотсон.

Важнейшими категориями бихевиоризма являются стимул, под которым понимается любое воздействие на организм со стороны среды, в том числе и данная, наличная ситуация, реакция и подкрепление, в качестве которого для человека может выступать и словесная или эмоциональная реакция окружающих людей. Субъективные переживания при этом в современном бихевиоризме не отрицаются, но ставятся в положение, подчиненное этим воздействиям.

Во второй половине 20-го века бихевиоризм был замещен когнитивной психологией, которая с тех пор доминирует в психологической науке[1]. Однако многие идеи бихевиоризма до сих пор используются в определённых направлениях психологии и психотерапии.

История

Одним из пионеров бихевиористского движения был Эдвард Торндайк. Сам он называл себя не бихевиористом, а «коннексионистом» (от англ. «connection» — связь).

То, что интеллект имеет ассоциативную природу, было известно со времен Гоббса. То, что интеллект обеспечивает успешное приспособление животного к среде, стало общепринятым после Спенсера. Но впервые именно опытами Торндайка было показано, что природа интеллекта и его функция могут быть изучены и оценены без обращения к идеям или другим явлениям сознания. Ассоциация означала уже связь не между идеями или между идеями и движениями, как в предшествующих ассоциативных теориях, а между движениями и ситуациями.

Весь процесс научения описывался в объективных терминах. Торндайк использовал идею Вена о «пробах и ошибках» как регулирующем начале поведения. Выбор этого начала имел глубокие методологические основания. Он ознаменовал переориентацию психологической мысли на новый способ детерминистского объяснения своих объектов. Хотя Дарвин специально не акцентировал роль «проб и ошибок», это понятие несомненно составляло одну из предпосылок его эволюционного учения. Поскольку возможные способы реагирования на непрестанно меняющиеся условия внешней среды не могут быть заранее предусмотрены в структуре и способах поведения организма, согласование этого поведения со средой реализуется только на вероятностной основе.

Эволюционное учение потребовало введения вероятностного фактора, действующего с такой же непреложностью, как и механическая причинность. Вероятность нельзя было больше рассматривать как субъективное понятие (результат незнания причин, по утверждению Спинозы). Принцип «проб, ошибок и случайного успеха» объясняет, согласно Торндайку, приобретение живыми существами новых форм поведения на всех уровнях развития. Преимущество этого принципа достаточно очевидно при его сопоставлении с традиционной (механической) рефлекторной схемой. Рефлекс (в его досеченовском понимании) означал фиксированное действие, ход которого определяется так же строго фиксированными в нервной системе способами. Невозможно было объяснить этим понятием адаптивность реакций организма и его обучаемость.

Торндайк принимал за исходный момент двигательного акта не внешний импульс, запускающий в ход телесную машину с предуготованными способами реагирования, а проблемную ситуацию, то есть такие внешние условия, для приспособления к которым организм не имеет готовой формулы двигательного ответа, а вынужден её построить собственными усилиями. Итак, связь «ситуация — реакция» в отличие от рефлекса (в его единственно известной Торндайку механистической трактовке) характеризовалась следующими признаками: 1) исходный пункт — проблемная ситуация; 2) организм противостоит ей как целое; 3) он активно действует в поисках выбора и 4) выучивается методом упражнения.

Прогрессивность подхода Торндайка по сравнению с подходом Дьюи и других чикагцев очевидна, ибо сознательное стремление к цели принималось ими не за феномен, который нуждается в объяснении, а за причинное начало. Но Торндайк, устранив сознательное стремление к цели, удержал идею об активных действиях организма, смысл которых состоит в решении проблемы с целью адаптации к среде.

Работы Торндайка не имели бы для психологии пионерского значения, если бы не открывали новых, собственно психологических закономерностей. Но не менее отчётливо выступает у него ограниченность бихевиористских схем в плане объяснения человеческого поведения. Регуляция человеческого поведения совершается по иному типу, чем это представляли Торндайк и все последующие сторонники так называемой объективной психологии, считавшие законы научения едиными для человека и остальных живых существ. Такой подход породил новую форму редукционизма. Присущие человеку закономерности поведения, имеющие общественно-исторические основания, сводились к биологическому уровню детерминации, и тем самым утрачивалась возможность исследовать эти закономерности в адекватных научных понятиях.

Торндайк больше чем кто бы то ни было подготовил возникновение бихевиоризма. Вместе с тем, как отмечалось, он себя бихевиористом не считал; в своих объяснениях процессов научения он пользовался понятиями, которые возникший позднее бихевиоризм потребовал изгнать из психологии. Это были понятия, относящиеся, во-первых, к сфере психического в её традиционном понимании (в частности, понятия об испытываемых организмом состояниях удовлетворённости и дискомфорта при образовании связей между двигательными реакциями и внешними ситуациями), во-вторых, к нейрофизиологии (в частности, «закон готовности», который, согласно Торндайку, предполагает изменение способности проводить импульсы). Бихевиористская теория запретила исследователю поведения обращаться и к тому, что испытывает субъект, и к физиологическим факторам.

Теоретическим лидером бихевиоризма стал Джон Бродес Уотсон. Его научная биография поучительна в том плане, что показывает, как в становлении отдельного исследователя отражаются влияния, определившие развитие основных идей направления в целом.

Девизом бихевиоризма стало понятие о поведении как объективно наблюдаемой системе реакций организма на внешние и внутренние стимулы. Это понятие зародилось в русской науке в трудах И. М. Сеченова, И. П. Павлова и В. М. Бехтерева. Они доказали, что область психической деятельности не исчерпывается явлениями сознания субъекта, познаваемыми путем внутреннего наблюдения за ними (интроспекцией), ибо при подобной трактовке психики неизбежно расщепление организма на душу (сознание) и тело (организм как материальную систему). В результате сознание отъединялось от внешней реальности, замыкалось в кругу собственных явлений (переживаний), ставящих его вне реальной связи земных вещей и включённости в ход телесных процессов. Отвергнув подобную точку зрения, русские исследователи вышли на новаторский метод изучения взаимоотношений целостного организма со средой, опираясь на объективные методы, сам же организм трактуя в единстве его внешних (в том числе двигательных) и внутренних (в том числе субъективных) проявлений. Этот подход намечал перспективу для раскрытия факторов взаимодействия целостного организма со средой и причин, от которых зависит динамика этого взаимодействия. Предполагалось, что знание причин позволит в психологии осуществить идеал других точных наук с их девизом «предсказание и управление».

Это принципиально новое воззрение отвечало потребностям времени. Старая субъективная психология повсеместно обнажала свою несостоятельность. Это ярко продемонстрировали опыты над животными, которые были главным объектом исследований американских психологов. Рассуждения о том, что происходит в сознании животных при исполнении ими различных экспериментальных заданий, оказывались бесплодными. Уотсон пришел к убеждению, что наблюдения за состояниями сознания так же мало нужны психологу, как физику. Только отказавшись от этих внутренних наблюдений, настаивал он, психология станет точной и объективной наукой. В понимании Уотсона мышление это не более чем мысленная речь.

Находясь под влиянием позитивизма, Уотсон доказывал, будто реально только то, что можно непосредственно наблюдать. Поэтому, по его плану, всё поведение должно быть объяснено из отношений между непосредственно наблюдаемыми воздействиями физических раздражителей на организм и его так же непосредственно наблюдаемыми ответами (реакциями). Отсюда и главная формула Уотсона, воспринятая бихевиоризмом: «стимул — реакция» (S-R). Из этого явствовало, что процессы, которые происходят между членами этой формулы — будь то физиологические (нервные), будь то психические, психология должна устранить из своих гипотез и объяснений. Поскольку единственно реальными в поведении признавались различные формы телесных реакций, Уотсон заменил все традиционные представления о психических явлениях их двигательными эквивалентами.

Зависимость различных психических функций от двигательной активности была в те годы прочно установлена экспериментальной психологией. Это касалось, например, зависимости зрительного восприятия от движений глазных мышц, эмоций — от телесных изменений, мышления — от речевого аппарата и так далее.

Эти факты Уотсон использовал в качестве доказательства того, что объективные мышечные процессы могут быть достойной заменой субъективных психических актов. Исходя из такой посылки, он объяснял развитие умственной активности. Утверждалось, что человек мыслит мышцами. Речь у ребёнка возникает из неупорядоченных звуков. Когда взрослые соединяют с каким-нибудь звуком определенный объект, этот объект становится значением слова. Постепенно у ребенка внешняя речь переходит в шёпот, а затем он начинает произносить слово про себя. Такая внутренняя речь (неслышная вокализация) есть не что иное, как мышление.

Всеми реакциями, как интеллектуальными, так и эмоциональными, можно, по мнению Уотсона, управлять. Психическое развитие сводится к учению, то есть к любому приобретению знаний, умений, навыков — не только специально формируемых, но и возникающих стихийно. С этой точки зрения, научение — более широкое понятие, чем обучение, так как включает в себя и целенаправленно сформированные при обучении знания. Таким образом, исследования развития психики сводятся к исследованию формирования поведения, связей между стимулами и возникающими на их основе реакциями (S-R).

Уотсон экспериментально доказывал, что можно сформировать реакцию страха на нейтральный стимул. В его опытах детям показывали кролика, которого они брали в руки и хотели погладить, но в этот момент получали разряд электрического тока. Ребёнок испуганно бросал кролика и начинал плакать. Опыт повторялся, и на третий-четвёртый раз появление кролика даже в отдалении вызывало у большинства детей страх. После того как эта негативная эмоция закреплялась, Уотсон пытался ещё раз изменить эмоциональное отношение детей, сформировав у них интерес и любовь к кролику. В этом случае ребенку показывали кролика во время вкусной еды. В первый момент дети прекращали есть и начинали плакать. Но так как кролик не приближался к ним, оставаясь в конце комнаты, а вкусная еда (шоколадка или мороженое) была рядом, то ребенок успокаивался. После того как дети переставали реагировать плачем на появление кролика в конце комнаты, экспериментатор придвигал его все ближе и ближе к ребёнку, одновременно добавляя вкусных вещей ему на тарелку. Постепенно дети переставали обращать внимание на кролика и под конец спокойно реагировали, когда он располагался уже около их тарелки, и даже брали его на руки и старались накормить. Таким образом, доказывал Уотсон, эмоциональным поведением можно управлять.

Принцип управления поведением получил в американской психологии после работ Уотсона широкую популярность. Концепцию Уотсона (как и весь бихевиоризм) стали называть «психологией без психики». Эта оценка базировалась на мнении, будто к психическим явлениям относятся только свидетельства самого субъекта о том, что он считает происходящим в его сознании при «внутреннем наблюдении». Однако область психики значительно шире и глубже непосредственно осознаваемого. Она включает также и действия человека, его поведенческие акты, его поступки. Заслуга Уотсона в том, что он расширил сферу психического, включив в него телесные действия животных и человека. Но он добился этого дорогой ценой, отвергнув как предмет науки огромные богатства психики, несводимые к внешне наблюдаемому поведению.

В бихевиоризме неадекватно отразилась потребность в расширении предмета психологических исследований, выдвинутая логикой развития научного знания. Бихевиоризм выступил как антипод субъективной (интроспективной) концепции, сводившей психическую жизнь к «фактам сознания» и полагавшей, что за пределами этих фактов лежит чуждый психологии мир. Критики бихевиоризма в дальнейшем обвиняли его сторонников в том, что в своих выступлениях против интроспективной психологии они сами находились под влиянием созданной ею версии о сознании. Приняв эту версию за незыблемую, они полагали, что её можно либо принять, либо отвергнуть, но не преобразовать. Вместо того, чтобы взглянуть на сознание по-новому, они предпочли вообще с ним разделаться.

Эта критика справедлива, но недостаточна для понимания гносеологических корней бихевиоризма. Если даже вернуть сознанию его предметно-образное содержание, превратившееся в интроспекционизме в призрачные «субъективные явления», то и тогда нельзя объяснить ни структуру реального действия, ни его детерминацию. Как бы тесно ни были связаны между собой действие и образ, они не могут быть сведены одно к другому. Несводимость действия к его предметно-образным компонентам и была той реальной особенностью поведения, которая гипертрофированно предстала в бихевиористской схеме.

Уотсон стал наиболее популярным лидером бихевиористского движения. Но один исследователь, сколь бы ярким он ни был, бессилен создать научное направление.

Среди сподвижников Уотсона по крестовому походу против сознания выделялись крупные экспериментаторы Уильям Хантер (1886—1954) и Карл Спенсер Лешли (1890—1958). Первый изобрёл в 1914 году экспериментальную схему для изучения реакции, которую он назвал отсроченной. Обезьяне, например, давали возможность увидеть, в какой из двух ящиков положен банан. Затем между ней и ящиками ставили ширму, которую через несколько секунд убирали. Она успешно решала эту задачу, доказав, что уже животные способны к отсроченной, а не только непосредственной реакции на стимул.

Учеником Уотсона был Карл Лешли, работавший в Чикагском и Гарвардском университетах, а затем в лаборатории Иеркса по изучению приматов. Он, как и другие бихевиористы, считал, что сознание безостаточно сводится к телесной деятельности организма. Известные опыты Лешли по изучению мозговых механизмов поведения строились по следующей схеме: у животного вырабатывался какой-либо навык, а за тем удалялись различные части мозга с целью выяснить, зависит ли от них этот навык. В итоге Лешли пришёл к выводу, что мозг функционирует как целое и его различные участки эквипотенциальны, то есть равноценны, и потому с успехом могут заменять друг друга.

Всех бихевиористов объединяла убежденность в бесплодности понятия о сознании, в необходимости покончить с «ментализмом». Но единство перед общим противником — интроспективной концепцией — утрачивалось при решении конкретных научных проблем.

И в экспериментальной работе, и на уровне теории в психологии совершались изменения, приведшие к трансформации бихевиоризма. Система идей Уотсона в 30-х годах уже не была более единственным вариантом бихевиоризма.

Распад первоначальной бихевиористской программы говорил о слабости её категориального «ядра». Категория действия, односторонне трактовавшаяся в этой программе, не могла успешно разрабатываться при редукции образа и мотива. Без них само действие утрачивало свою реальную плоть. Образ событий и ситуаций, на которые всегда ориентировано действие, оказался у Уотсона низведённым до уровня физических раздражителей. Фактор мотивации либо вообще отвергался, либо выступал в виде нескольких примитивных аффектов (типа страха), к которым Уотсон вынужден был обращаться, чтобы объяснить условно-рефлекторную регуляцию эмоционального поведения. Попытки включить категории образа, мотива и психосоциального отношения в исходную бихевиористскую программу привели к её новому варианту — необихевиоризму.

1960-е годы

Развитие бихевиоризма в 60-х годах 20 века связано с именем Скиннера. Американского исследователя можно отнести к течению радикального бихевиоризма. Скиннер отвергал мыслительные механизмы и полагал, что методика выработки условного рефлекса, заключающаяся в закреплении или ослабления поведения в связи с наличием или отсутствием поощрения или наказания, может объяснить все формы человеческого поведения. Этот подход применялся американским исследователем к объяснению самых разнообразных по сложности форм поведения, начиная с процесса обучения и заканчивая социальным поведением.

Методы

Бихевиористами применялось два основных методологических подхода для исследования поведения: наблюдение в лабораторных, искусственно создаваемых и управляемых условиях, и наблюдение в естественной среде обитания.

Большинство экспериментов бихевиористы проводили на животных, затем установление закономерности реакций в ответ на воздействия окружающей среды перенесли на человека. Бихевиоризм сместил акцент экспериментальной практики психологии с исследования поведения человека на исследование поведения животных. Опыты с животными позволяли лучше осуществлять исследовательский контроль за связями среды с поведенческой реакцией на нее. Чем проще психологический и эмоциональный склад наблюдаемого существа, тем больше гарантии, что исследуемые связи не будут искажаться сопутствующими психологическими и эмоциональными компонентами. Обеспечить такую степень чистоты в эксперименте с людьми невозможно.

Позже эта методика подвергалась критике, в основном по этическим причинам (смотрите, например, гуманистический подход). Также бихевиористы полагали, что благодаря манипуляциям с внешними стимулами можно формировать у человека разные черты поведения.

В СССР

В СССР бихевиоризм, как и другие психологические направления, рассматривался как буржуазное извращение психологии. Особенно активно критиковал этот подход А. Н. Леонтьев. В основном его критика сводилась к обличению в биологизаторстве бихевиоризма, в «индивидуальной болтанке»[Что?], и к тому, что бихевиоризм, по мнению Леонтьева, отрицал роль и вообще наличие внутренних ненаблюдаемых свойств (таких, как цели, мотивы, смысл, предубеждения и прочее) в поведении и деятельности человека.

В то же время к бихевиоризму были близки возникшие в России в 1910—1920-е годы рефлексология (объективная психология) В. М. Бехтерева, физиологическая теория условных рефлексов в поведении животных и человека И. П. Павлова, педологическая концепция активности поведения и деятельности личности А. Ф. Лазурского и М. Я. Басова[2] и объективная психология П. П. Блонского.

Развитие

Бихевиоризм положил начало возникновению и развитию различных психологических и психотерапевтических школ, таких, как необихевиоризм, когнитивная психология, поведенческая психотерапия, рационально-эмоционально-поведенческая терапия. Существует множество практических приложений бихевиористской психологической теории, в том числе и в далёких от психологии областях.

Сейчас подобные исследования продолжает наука о поведении животных и человека — этология, использующая другие методы (например, этология гораздо меньшее значение придаёт рефлексам, считая врождённое поведение более важным для изучения).

См. также

Ссылки

Примечания

- ↑ Kelby Mason, Chandra Sripada & Stephen Stich The Philosophy of Psychology.

- ↑ Басов М. Я. Общие основы педологии. — М.—Л.: ГИЗ, 1931. — 802 с.

бихевиоризм — это… Что такое бихевиоризм?

БИХЕВИОРИЗМ (с. 87)

Бихевиоризм — один из немногих англицизмов, использование которого оправдано самой природой нашего языка. С помощью «изма» можно вывести название системы почти из любого слова, но попробуйте проделать это с «поведением» (behavior по-английски буквально и означает — поведение). Данная школа — крупнейшая в мировой психологии XX в. — всегда была представлена в России (как в научных работах, так и в учебных курсах) очень скупо и преимущественно критически. В результате в сознании российских психологов бихевиоризм представлен в основном в виде набора упреков в его адрес. Попробуем сформулировать самые важные из этих упреков. Итак, бихевиоризм оказывается сильно уязвим для критики в связи с тем, что он:

- заставил психологию отказаться от того, что есть в ней самого волнующего и привлекательного, — внутреннего мира, то есть сознания, чувственных состояний, душевных переживаний;

- трактует поведение как совокупность ответных реакций на определенные раздражители, тем самым низводя человека до уровня автомата, робота, марионетки;

- опираясь на тот аргумент, что все поведение выстраивается в ходе прижизненной истории, пренебрегает врожденными способностями и склонностями;

- не уделяет внимания изучению мотивов, намерений и целевых установок человека;

- не в силах объяснить яркие творческие достижения в науке и искусстве;

- опирается на опыт изучения животных, а не человека, поэтому представляемая им картина человеческого поведения ограничивается теми чертами, которые человек разделяет с животными;

- неэтичен, так как использует в экспериментах жестокие методы, включая болевое воздействие;

- недостаточное внимание уделяет индивидуально-психологическим особенностям, пытаясь свести их к индивидуальному репертуару поведения;

- игнорирует категории морали и нравственности;

- антигуманен и антидемократичен, поскольку ставит своей целью манипуляцию поведением, так что его результаты хороши для концлагеря, а не для цивилизованного общества.

Как это ни покажется невероятно, но все эти утверждения почти дословно почерпнуты из работы самого знаменитого бихевиориста Б.Ф.Скиннера. Одну из своих самых известных книг он начинает перечнем упреков в адрес своей позиции, с тем чтобы затем их отвергнуть. Так уж повелось, что бихевиористам постоянно приходится оправдываться. Получается это иногда убедительно, иногда — не очень. Дабы разобраться в справедливости выдвинутых претензий и соответствующих контраргументов, попробуем проследить историю их возникновения. Как получилось, что бихевиористы дали столько поводов для критики, и можно ли что-то сказать в их защиту?

Психология оформилась в самостоятельную науку в последней четверти XX в. Ее предметом было провозглашено сознание, а основным методом — интроспекция, т.е. изощренное профессиональное самонаблюдение. В качестве центральной задачи ставилось изучение содержания сознания, выявление его элементов (которых, по некоторым гипотетическим оценкам, должны насчитываться десятки тысяч) и связей между ними, образующихся по законам ассоциации.

Сегодня этот этап развития психологии справедливо расценивается как перевернутая страница в истории науки. Однако понадобилось несколько десятилетий, чтобы со всей очевидностью высветилась ограниченность интроспективного подхода и его невысокая практическая ценность.

Для своего времени (начало XX в.) бихевиоризм явился новым позитивным вкладом в науку, обеспечившим ее прогресс. Так же, впрочем, как и фрейдизм, позволивший по-новому оценить многие явления душевной жизни. Однако уже по прошествии полувека эти две основные силы в психологии (об интроспекционизме никто уже всерьез не вспоминал) продемонстрировали присущие им слабости и издержки и фактически побудили новое поколение психологов объединиться в «третью силу» под знаменами гуманистической психологии. Кстати, именно от гуманистов в адрес бихевиоризма раздавалась самая серьезная критика. А вот сегодня, по прошествии еще полувека, уже вполне очевидно, что и «третья сила» оказалась не безупречна и далеко не все ее амбиции основательны. Вероятно, впереди новый виток, на котором в единый вектор сложится накопленный предшественниками позитив и будут отброшены нереалистичные притязания. И похоже, в багаж психолога XXI века войдут и кое-какие достижения поведенческой школы. Ибо на одних комплексах в XXI веке далеко не уедешь, будь то комплекс Эдипа по Фрейду или комплекс Ионы по Маслоу.

Эру науки о поведении принято отсчитывать с 1913 г., когда Джон Уотсон на ежегодном собрании Американской психологической ассоциации выступил с программным докладом «Психология с точки зрения бихевиориста», который в том же году был опубликован. Однако идеи бихевиоризма к тому времени уже витали в воздухе, и главная заслуга Уотсона состоит, пожалуй, в том, что он их озвучил. В этом смысле Уотсон, безусловно, выступил революционером.

Представление об адаптивной (по отношению к внешним стимулам) природе психики и рефлекторном характере поведения восходит еще к картезианскому учению о рефлексе, сформулированному в XVII в. (сам Декарт, кстати, термина «рефлекс» еще не употреблял, да и механизм проведения нервных импульсов на том уровне развития науки был еще неведом, однако схема циркуляции «животных духов» довольно точно предвосхитила схему рефлекторной дуги). Сама идея тождества механизмов поведения всех живых организмов — как животных, так и человека — принадлежит именно Декарту. Правда, Декарт специфику человеческого поведения все же видел в его одухотворенности, отчего бихевиористы категорически отказались.

Философскую основу бихевиоризма составил сплав позитивизма и прагматизма. Основатель позитивизма, французский философ Огюст Конт считал, что единственно истинным знанием является знание об объективно наблюдаемых явлениях. Соответственно, подлинно научному исследованию доступны только наблюдаемые факты, что совершенно исключает из исследовательского инструментария всякие субъективные методы, в первую очередь — интроспекцию. К началу XX в. именно позитивизм определял ту научную атмосферу, «дух времени», в которых вызревала революция в психологии. Философия прагматизма, ведущими представителями которой выступали У.Джемс и Дж.Дьюи, выдвигала в качестве критерия истинности любого учения, любой концепции их практическую пользу (тут легко проследить аналогию с марксистской формулой «практика — критерий истины», хотя у нас ее долгие годы не принято было замечать).

Дьюи и Джемс повлияли на становление бихевиоризма не только своими философскими, но и психологическими идеями. В историю психологии Джон Дьюи (известный у нас преимущественно как философ и теоретик школьного воспитания) вошел как автор программной статьи «Понятие о рефлекторном акте в психологии» (1896), в которой призвал перейти к новому пониманию предмета психологии, признать таковым целостный организм в его адаптивной по отношению к среде активности. В ту пору Дьюи работал в Чикагском университете, где под его влиянием сформировалась группа психологов, объявивших себя в противовес школе Вундта и Титченера функционалистами. Их кредо высказал Джеймс Энджелл в президентском адресе к Американской психологической ассоциации — «Область функциональной психологии» (1906). В нем функциональная психология определялась как учение о психических операциях в противовес структуралистскому учению о психических элементах. Операции выполняют роль посредников между потребностями организма и средой. Главное назначение сознания — «аккомодация к новому». Организм действует как психофизическое целое, и поэтому психология не может ограничиться областью сознания. Ей следует устремиться в различных направлениях ко всему многообразию связей индивида с реальным миром.

Эти представления, несомненно, оказали влияние на Уотсона, который некоторое время работал в Чикагском университете в качестве ассистента Энджелла.

Джемса, который, как известно, ни к какой научной школе не примыкал и собственной не создал, часто относят к предшественникам бихевиоризма на основании его теории эмоций. Представление Джемса об эмоциях, удивившее современников своей парадоксальностью, было первоначально изложено в 1884 г. в журнальной статье «Что такое эмоция?».

Вопреки казавшемуся неоспоримым представлению о том, что эмоция служит источником физиологических изменений в различных системах организма, Джемс предложил рассматривать ее не как первопричину, а как результат этих изменений: внешний раздражитель вызывает в организме (мышцах и внутренних органах) пертурбации, которые переживаются субъектом в форме эмоциональных состояний. Пафос выступления Джемса состоял в том, чтобы превратить эмоциональные состояния в объект, доступный естественно-научному постижению. Эту задачу он пытался решить сведением субъективно переживаемого к телесному. Гипотеза Джемса носила умозрительный характер и впоследствии не выдержала опытной проверки, но в свое время сыграла роль катализатора новых воззрений на психические процессы.

В 1910 г. Энджелл писал, что термин «сознание» в конце концов исчезнет из психологии, как это произошло с термином «душа». Три года спустя, незадолго до появления манифеста Уотсона, Энджелл предположил, что будет гораздо полезнее просто забыть о сознании и вместо этого объективно описывать поведение людей и животных. В 1911 г. Уолтер Пилсбери в своей книге определил психологию как науку о поведении. Он настаивал, что к человеку надо относиться столь же объективно, как и к любому объекту физического мира. В том же году Вильям Монтегю представил в нью-йоркское отделение АПА работу под названием «Не потеряла ли психология сознание?». Он писал о «движении, стремящемся избавиться от концепции разума или сознания и заменить их понятием поведения как достаточного объекта для психологических исследований». В те же годы появляются книги Макса Майера «Фундаментальные законы человеческого поведения», Уильяма Мак-Дугалла «Психология: изучение поведения». Уотсону оставалось выйти на трибуну и провозгласить, что революция, о которой так долго говорили психологи, свершилась!

Конечно, нельзя недооценивать и собственные заслуги Уотсона, обобщившего свой 12-летний опыт изучения поведения животный, а также богатый опыт, накопленный к тому времени в лабораториях Америки и… России! В США первая подопытная крыса была запущена в первый экспериментшьный лабиринт еще в 1900 г., а в России изучение собачьих рефлексов началось еще раньше. Нет ничего удивительного в том, что в американских учебниках психологии, Россию высокомерно игнорирующих, пара русских имен все же обязательно упоминается — Павлов и Бехтерев. Понятно, что упоминаются они — причем с большим почтением — в главах, посвященных бихевиоризму.

Отказавшись от традиционных для академической психологии понятий, прежде всего — сознания, недоступного объективному изучению, психологи-бихевиористы сосредоточили внимание на том, что «весомо, грубо, зримо», — феноменах поведения и именно в терминах поведения стали трактовать все явления душевной жизни. Поведение трактовалось ими как совокупность реакций на стимулы внешней среды. Такая трактовка сама по себе открывала перед исследователями широкие перспективы. Ведь, согласно их представлениям, знание природы стимула позволяет предвидеть соответствующую реакцию, и наоборот, по характеру реакции можно судить о вызвавшем ее стимуле. Поэтому, используя необходимые стимулы при умелом манипулировании подкреплением (поощряя одни реакции и подавляя другие), можно добиться желаемого поведения. Понятно, что на первый план в исследованиях выдвигалось научение — приобретение и закрепление нового опыта.

Практическое применение бихевиоральных схем продемонстрировало исключительно высокую эффективность — прежде всего в области исправления «нежелательного» поведения. Психотерапевты поведенческого направления предпочли отбросить рассуждения о внутренних терзаниях и стали рассматривать психологический дискомфорт как следствие неправильного поведения. В самом деле, если человек не умеет вести себя адекватно складывающимся жизненным ситуациям, не умеет налаживать и поддерживать отношения с близкими, с коллегами, с противоположным полом, не может отстоять свои интересы, решать возникающие проблемы, то отсюда один шаг до всяческих депрессий, комплексов и неврозов, которые по сути дела выступают лишь следствиями, симптомами. Лечить надо не симптом, а болезнь, то есть решать проблему, лежащую в основе психологического дискомфорта, — поведенческую проблему. Иными словами, человека надо научить правильно себя вести. Если вдуматься — не на этом ли основана идеология всей тренинговой работы?

Один из прикладных аспектов поведенческой психологии все мы постоянно испытываем на себе, подвергаясь неустанному и, надо признать, весьма эффективному воздействию рекламы. Как известно, основоположник бихевиоризма Уотсон, лишившийся вследствие скандального развода всех академических должностей, нашел себя в рекламном бизнесе и немало в нем преуспел. Сегодня герои рекламных роликов, склоняющие нас к покупке того или иного товара, — это фактически солдаты армии Уотсона, стимулирующие согласно его заветам наши покупательские реакции. Можно сколько угодно ругать тупую назойливую рекламу, но ее создатели не вкладывали бы в нее бешеные деньги, будь она бесполезна.

Но самое широкое применение идеи бихевиоризма нашли в педагогической практике. Во всем мире в практику воспитания и образования вошла рабочая схема формирования человека, основанная на «впечатывании» (термин Торндайка) связей между стимулами и реакциями, что реально означает выработку «правильных» реакций и устранение «неправильных». При этом процесс социализации и собственно научения трактуется как опробование различных подходов, пока не будет найден правильный вариант реакции, а затем ее тренировка до тех пор, пока она окончательно не закрепится. Особое значение в этой связи приобрела идея позитивного и негативного подкрепления той или иной реакции в качестве необходимого фактора формирования поведения. В конце концов, что есть школьная отметка, как не форма подкрепления? Правда, педагоги гуманистической ориентации гневно клеймят школьную отметку и призывают от нее отказаться в пользу исключительного поощрения реальных достижений. Но насколько это противоречит идеям бихевиоризма? Создается впечатление, что с работами бихевиористов мало кто из их критиков по-настоящему знаком. А вот, например, строки из Скиннера: «Наиболее эффективным способом контроля за поведением является награда. Наказание информирует о том, чего не надо делать, но не сообщает о том, что нужно делать. Наказание является основным препятствием научению. Наказуемые формы поведения не исчезают; они почти всегда возвращаются замаскированными или сопровождаемыми другими формами поведения. Эти новые формы помогают избежать дальнейшего наказания или являются ответом на наказание. Тюрьма — прекрасная модель, демонстрирующая неэффективность наказания. Если заключенный ничему не научился, то нет никакой гарантии, что в той же среде с теми же соблазнами он будет вести себя по-другому.

Кроме того, наказание поощряет наказывающего. Учитель, пугая ученика плохой отметкой, добивается того, что он становится внимательнее. А для учителя это положительное подкрепление. И он все чаще прибегает к наказанию, пока не возникнет бунт.

В конечном итоге наказание не удовлетворяет наказывающего и не приносит пользы наказываемому».

Если опустить формулировку «контроль за поведением», то даже не верится, что эти слова принадлежат «без пяти минут фашисту», которого вот уже полвека отчаянно поносят полчища гуманистически настроенных психологов, педагогов и публицистов. По сути дела, весь пафос их критики сводится к тому, что с помощью бихевиоральных методов можно вершить всяческие издевательства над людьми (примеров предостаточно). Вообще-то и скальпелем можно зарезать. Что ж — откажемся от хирургии?

Всей историей своего развития бихевиоризм продемонстрировал — значение этого научного направления и его историческая судьба сродни тем, что характерны для любой психологической школы. В свое время его рождение отвечало насущным требованиям науки и практики, всей общественной жизни, явилось позитивным шагом в развитии науки, поскольку позволило отвергнуть отжившие и малопродуктивные представления прошлого.

Джон Уотсон.

Б.Ф.Скиннер с проблемным ящиком

Б.Ф.Скиннер с проблемным ящиком

Однако притязания бихевиористов оказались слишком преувеличенными (разве не то же самое можно сказать про любую школу?). Попытки свести все многообразие психических явлений к поведенческим реакциям в ряде случаев, действительно, производят впечатление примитивизации. Да и аналогии с поведением животных, в известных пределах — бесспорные, за этими пределами начинают звучать абсурдом.

Бихевиоризм берется объяснить наше поведение и способствовать его формированию в наилучшем направлении. Кое в чем это удается блестяще, кое в чем — более или менее правдоподобно и успешно, однако исчерпывающего объяснения и безупречного практического инструментария он дать не в состоянии. Только вряд ли это может служить поводом для упреков — ведь никто из психологов, к какой бы школе он ни принадлежал, такого успеха пока не добился.

Популярная психологическая энциклопедия. — М.: Эксмо.

С.С. Степанов.

2005.

основные положения теории, представители и предмет изучения