Как правильно полиневропатия или полинейропатия: Неврология: Полиневропатии (полинейропатии) — диагностика и лечение в СПб, цена

Полинейропатия — лечение, симптомы, причины, диагностика

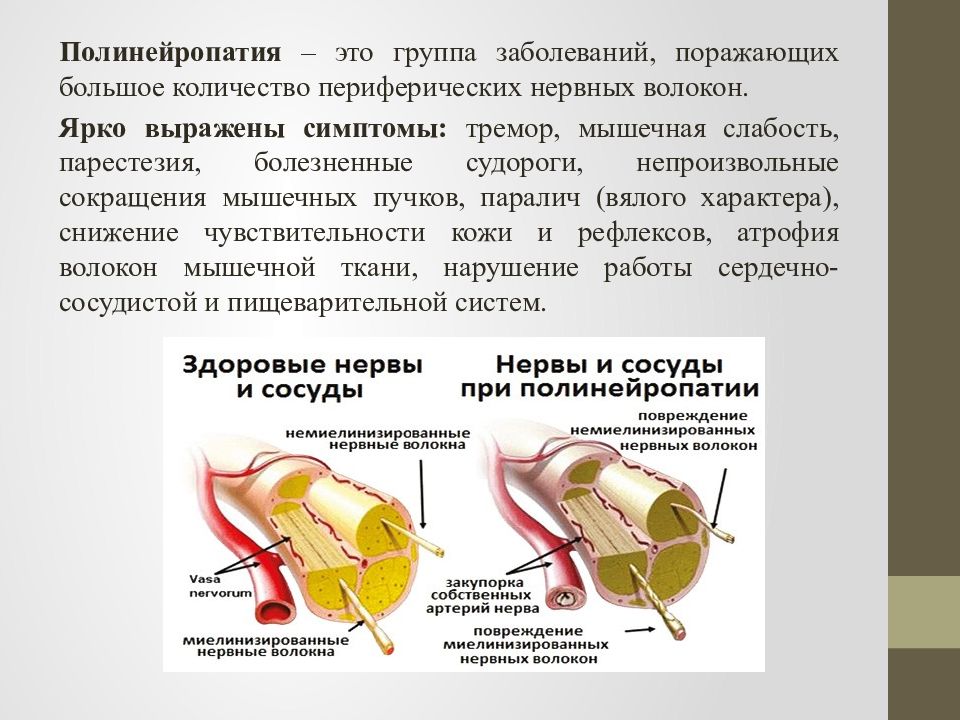

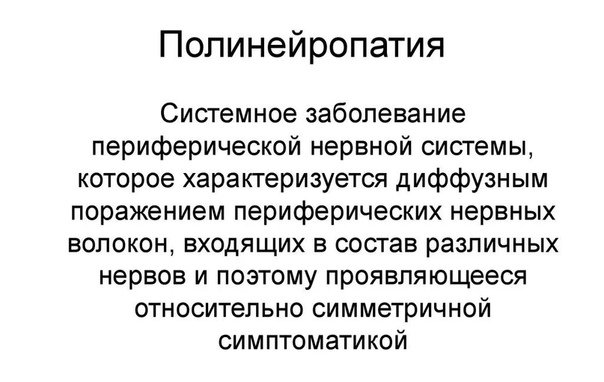

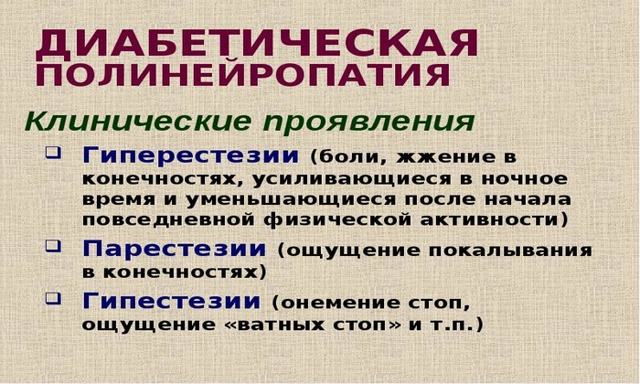

Полинейропатия или периферическая невропатия, возникает в результате повреждения периферических нервов и часто приводит к развитию таких симптомов, как слабость, онемение и боль, как правило, в руках и ногах. Но полинейропатия также может влиять и на другие участки тела. Периферическая нейропатия может развиться в одном нерве (мононевропатия), двух или нескольких нервах в разных областях или могут быть задействованы много нервов (полинейропатия).

Периферическая нервная система передает информацию от головного и спинного мозга (центральной нервной системы) к остальным частям тела. Периферическая нейропатия может быть результатом травматических повреждений, инфекций, нарушения обмена веществ, наследственных причин и воздействия токсинов. Одной из наиболее распространенных причин полинейропатии является сахарный диабет.

Пациенты с периферической нейропатией обычно описывают боли, как ощущения покалывания или жжения. Во многих случаях, симптомы снижаются, если возникает компенсация основного заболевания.

Во многих случаях, симптомы снижаются, если возникает компенсация основного заболевания.

Каждый нерв в периферической нервной системе имеет определенную функцию, так что симптомы зависят от типа нервов, которые оказались повреждены. Нервы подразделяются на:

- Чувствительные нервы, которые получают ощущения от кожи, такие как температура, боли, вибрации или давление

- Двигательные (моторные) нервы, которые контролируют движения мышц

- Вегетативные нервы, которые контролируют такие функции, как кровяное давление, частота сердечных сокращений, пищеварение и функцию мочевого пузыря

Симптомы

Симптомы полинейропатии, могут включать:

- Постепенное появление онемения и покалывание в ногах или руках, которые могут распространяться вверх по рукам и ногам

- Острая колющая или жгучая боль

- Повышенная чувствительность к прикосновениям

- Отсутствие координации и падения

- Мышечная слабость или паралич, если повреждены двигательные нервы

Если задействованы вегетативные нервы, симптомы могут включать:

- Непереносимость жары, а также изменение потоотделения

- Проблемы с пищеварением, мочевым пузырем или кишечником

- Изменения артериального давления, в результате чего могут появиться головокружение

Причины

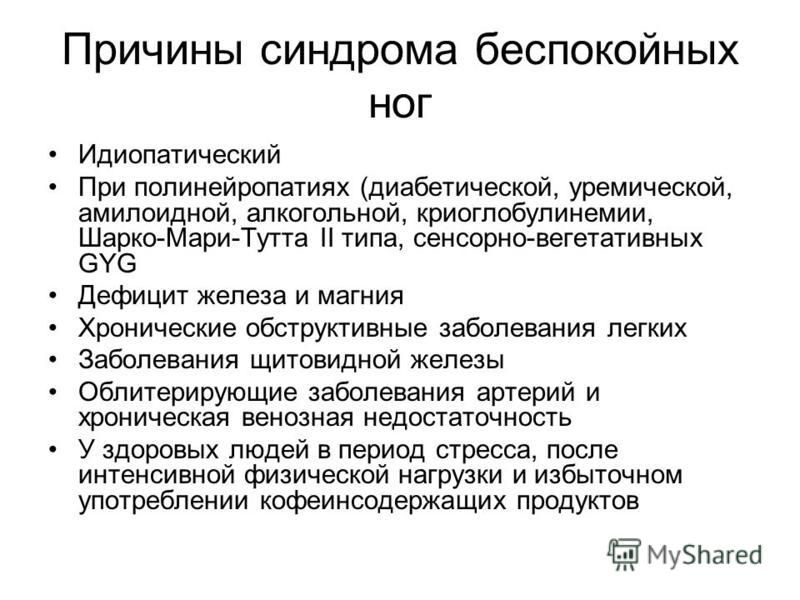

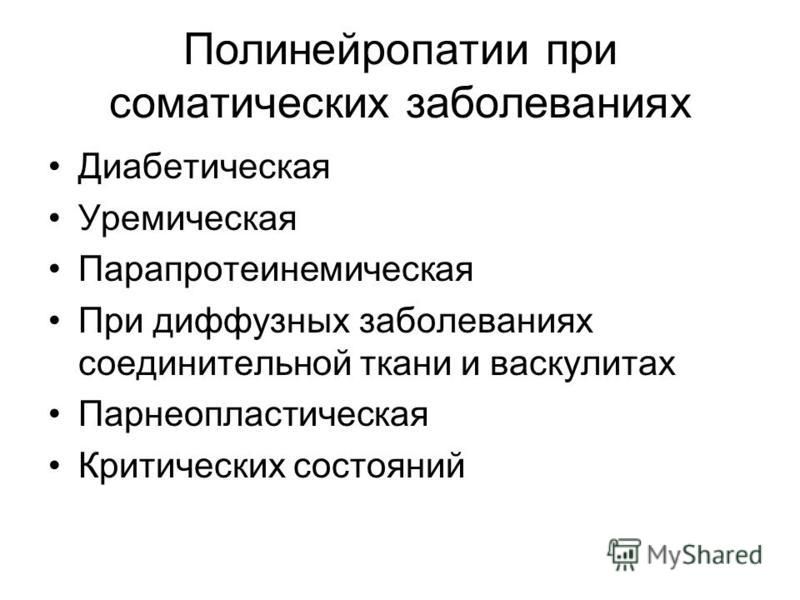

Ряд факторов может привести к развитию невропатии, в том числе:

- Алкоголизм.

Скудная диета может привести к дефициту витаминов.

Скудная диета может привести к дефициту витаминов. - Аутоиммунные заболевания. Они включают такие заболевания как синдром Шегрена, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, синдром Гийена-Барре, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия и некротический васкулит.

- Диабет. Более чем у половины пациентов с диабетом развиваются некоторые типы нейропатии.

- Воздействие ядов. Токсичные вещества включают в себя тяжелые металлы или химикаты.

- Лекарства. Некоторые лекарства, особенно те, что используются для лечения рака (химиотерапия), могут привести к развитию периферической невропатии.

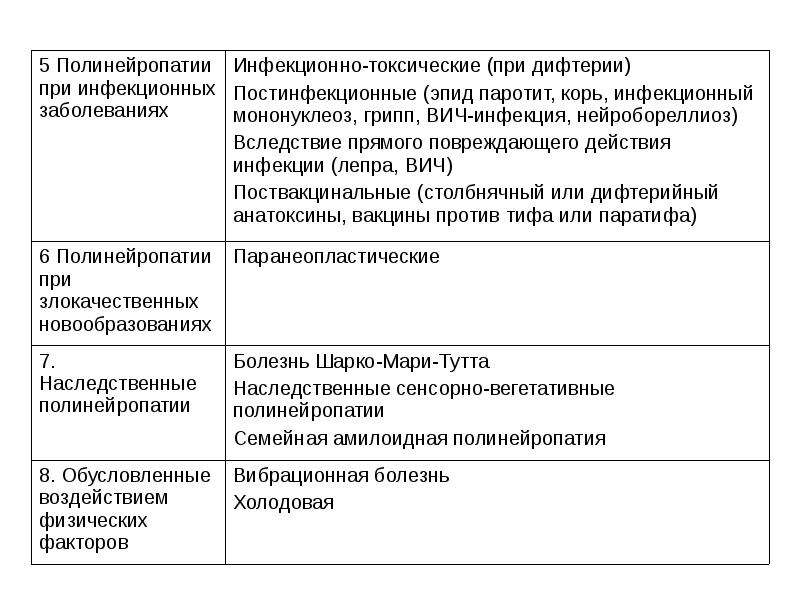

- Инфекции. К ним относятся некоторые вирусные или бактериальные инфекции, в том числе болезнь Лайма, опоясывающий лишай, вирус Эпштейна-Барр, гепатит С, проказа, дифтерия и ВИЧ.

- Наследственные заболевания. Например такое заболевание как болезнь Шарко-Мари-является наследственным типом нейропатии.

- Травма или компрессия на нерв.

Травмы, такие как дорожно-транспортные происшествия, падения или спортивные травмы, могут повредить или даже привести к разрыву периферических нервов. Компрессия нерва может возникать при постоянном воздействии на периферические нервы.

Травмы, такие как дорожно-транспортные происшествия, падения или спортивные травмы, могут повредить или даже привести к разрыву периферических нервов. Компрессия нерва может возникать при постоянном воздействии на периферические нервы. - Опухоли. Злокачественные и доброкачественные опухоли могут повреждать нервы или оказывать давление на них.

- Дефицит витаминов. Витамины группы В, в том числе B-1, B-6 и B-12, витамин Е и ниацин имеют большое значение для нервов.

- Заболевания костного мозга. Они включают в себя наличие аномального белка в крови (моноклональные гаммопатии), миеломная болезнь, лимфома и амилоидоз.

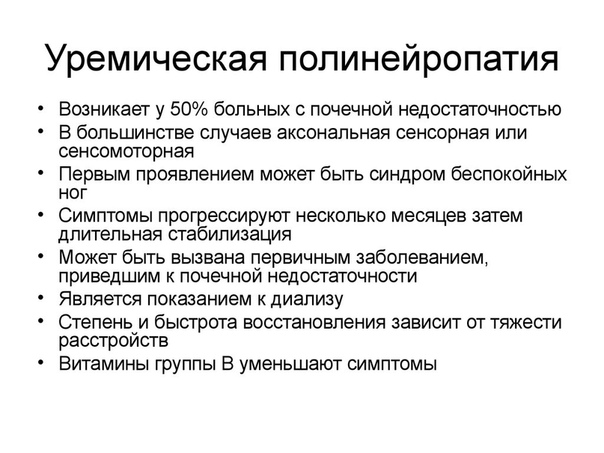

- Другие заболевания. К ним относятся заболевания почек, заболевания печени, заболевания соединительной ткани и щитовидной железы (гипотиреоз).

Осложнения полинейропатии могут включать

- Ожоги и травмы кожи. Если есть онемение частей тела пациент не может чувствовать изменения температуры или боль.

- Инфекции.

Ноги и другие области тела со сниженной чувствительностью могут незаметно повреждаться. Необходимо следить за целостностью кожных покровов, особенно если есть сахарный диабет так как даже незначительные повреждения кожи могут приводить к инфицированию тканей.

Ноги и другие области тела со сниженной чувствительностью могут незаметно повреждаться. Необходимо следить за целостностью кожных покровов, особенно если есть сахарный диабет так как даже незначительные повреждения кожи могут приводить к инфицированию тканей.

Диагностика

Врача при диагностике полинейропатии, в первую очередь, могут интересовать ответы на следующие вопросы

- Есть ли у пациента соматические заболевания, такие как диабет или заболевания почек?

- Когда появились симптомы?

- Были ли симптомы были постоянными или возникали эпизодически?

- Насколько выражены симптомы?

- Что приводит к увеличению или снижению симптомов?

- Были ли аналогичные симптомы у кого – то в семье пациента?

- Врачу необходима полная медицинская история болезни. Врач рассмотрит историю болезни, в том числе симптомы, образ жизни пациента, воздействие токсинов, наличие вредных привычек и семейную историю неврологических заболеваний.

- При неврологическом обследовании врач может проверить сухожильные рефлексы, силу и тонус мышц, способность чувствовать определенные ощущения, и координацию.

Врач может назначить обследование

- Методы визуализации КТ или МРТ могут выявить различные заболевания (в том числе опухоли).

- Нейрофизиология. Электромиография записывает электрическую активность в мышцах, что позволяет определить, вызваны ли симптомы, в том числе слабость, повреждением мышечной ткани или повреждением нерва. ЭНМГ проверяет проведения импульса по нервам и позволяет определить степень повреждения нервных волокон. Могут быть также проведены нейрофизиологические исследования вегетативной нервной системы — сенсорные тесты, которые регистрируют, как пациент чувствует касание, вибрацию, холод и тепло.

- Биопсия нерва. Врач может рекомендовать удаление небольшой части нерва, обычно чувствительного нерва, чтобы изучить морфологические изменения в нерве для того, чтобы определить причину повреждения нерва.

- Биопсия кожи. При этом исследовании удаляется небольшая часть кожи для исследования количества нервных окончаний. Снижение количества нервных окончаний свидетельствует о невропатии.

- Лабораторные методы исследования необходимы для исключения различных заболеваний, таких как сахарный диабет, аутоиммунные заболевания болезни почек и Т.Д.

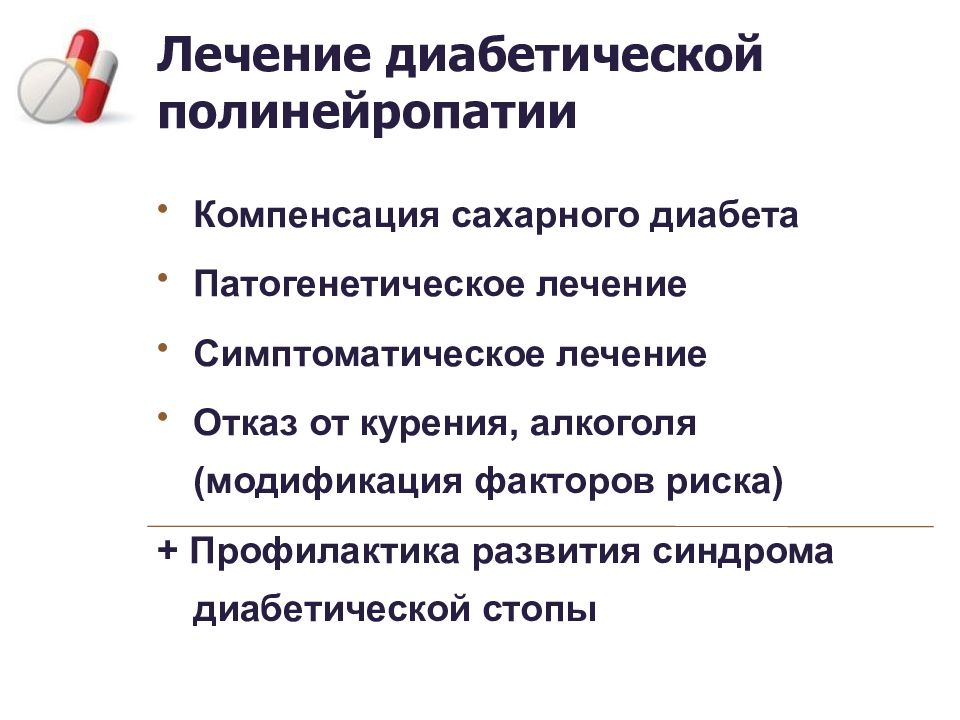

Лечение

Целью лечения полинейропатии является лечение основного заболевания и минимизация симптомов. Если лабораторные тесты и другие методы обследования указывают на отсутствие основного заболевания, врач может рекомендовать выжидательную тактику, для того чтобы увидеть, есть самостоятельное уменьшение симптомов нейропатии. Если есть воздействие токсинов или алкоголя, врач будет рекомендовать избегать этих веществ.

Медикаментозное лечение

Лекарства, используемые для облегчения болей при полинейропатии включают в себя:

- Обезболивающие, такие как парацетамол или из группы НПВС снижают болевые проявления

- Лекарства, содержащие опиоиды, такие как трамадол (Conzip, Ultram ER и другие) или оксикодон (Oxycontin, Roxicodone и другие), могут привести к развитию зависимости и наркомании, так что эти препараты, как правило, назначают только тогда, когда другие методы лечения не оказывают эффекта.

- Противосудорожные. Медикаменты, такие как габапентин (Gralise, Neurontin) и прегабалин (Лирика), синтезированные для лечения эпилепсии, могут значительно снижать боль при нейропатии. Побочные эффекты этих препаратов могут включать сонливость и головокружение.

- Капсаицин. Крем, содержащий это вещество (в природе встречается в остром перце) может применяться для некоторого облегчения симптомов нейропатии. Но учитывая раздражающее действие капсаицина на кожу не все пациенты могут терпеть действие кремов с капсаицином.

- Антидепрессанты. Некоторые трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин, доксепин и нортриптилин (Pamelor), могут применяться для уменьшения болей при нейропатии через воздействия на центральную нервную систему.

- Ингибитор серотонина и обратного захвата норадреналина дулоксетин (Cymbalta) и антидепрессант венлафаксин (Effexor XR), также могут облегчить боль при периферической нейропатии, вызванной диабетом. Побочные эффекты могут включать сухость во рту, тошноту, сонливость, головокружение, снижение аппетита и запор.

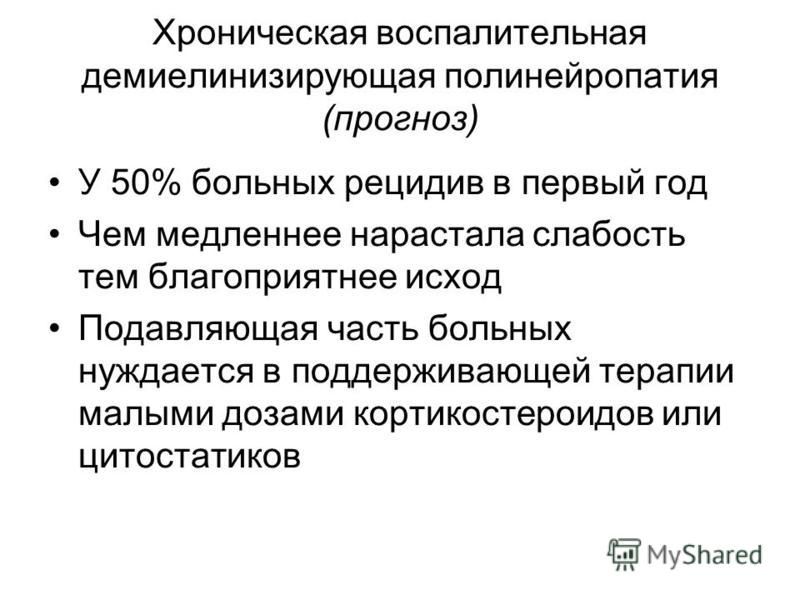

- Внутривенное введение иммуноглобулина является основой лечения хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии и других воспалительных нейропатий.

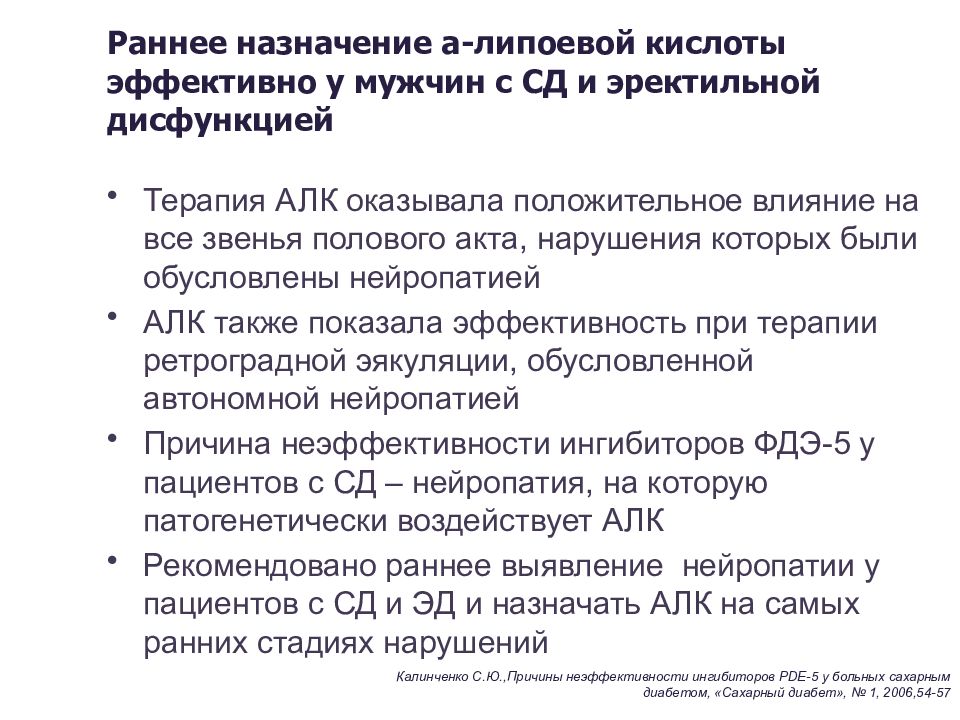

- Альфа-липоевая кислота. Используется для лечения периферической невропатии в Европе в течение многих лет. Этот антиоксидант помогает уменьшить симптомы. Прием альфа-липоевой кислота необходимо обсудить с врачом, потому он может повлиять на уровень сахара в крови. Другие побочные эффекты могут включать желудочные расстройства и сыпь на коже.

- Травы. Некоторые травы, такие как масла энотеры, может помочь уменьшить нейропатическую боль у пациентов с диабетом.

- Аминокислоты. Аминокислоты, такие как ацетил-L-карнитин, может помочь улучшить симптоматику периферической нейропатии у пациентов, перенесших химиотерапию и у пациентов с сахарным диабетом. Побочные эффекты могут включать тошноту и рвоту.

Кроме медикаментозного лечения могут применяться и другие методы лечения.

- Миостимуляция позволяет в определенной степени восстановить проведение нервно импульса по мышцам.

- Плазмаферез и внутривенное введение иммуноглобулина.

- ЛФК. При наличии мышечной слабости физические нагрузки позволяет улучшить силу и тонус мышц. Регулярные физические упражнения, такие как ходьба три раза в неделю, могут уменьшить боль при нейропатии, улучшить мышечную силу и помогают контролировать уровень сахара в крови. Гимнастики, такие как йога и тай-чи также могут быть достаточно эффективны.

- Акупунктура. Воздействие на биологически активные точки позволяет улучшить чувствительность нервных рецепторов и снизить болевые проявления.

Рекомендации для пациентов с полинейропатией

- Необходимо позаботиться о ногах, особенно если есть диабет. Ежедневно нужно проверять ноги на наличие волдырей, порезов или мозолей. Нужно носить мягкие, рыхлые хлопчатобумажные носки и мягкие ботинки.

- Необходимо бросить курить.

Курение может оказывать влияние на циркуляцию крови в конечностях, увеличивая риск возникновения проблем со стопой и других осложнений при невропатии.

Курение может оказывать влияние на циркуляцию крови в конечностях, увеличивая риск возникновения проблем со стопой и других осложнений при невропатии. - Ешьте здоровую пищу. Здоровое питание особенно важно для того, чтобы пациент получал необходимые витамины и минералы.

- Надо избегать употребления алкоголя. Алкоголь может усугубить симптомы полинейропатии.

- Мониторинг уровня глюкозы в крови при наличии сахарного диабета позволит держать уровень глюкозы в крови под контролем и может помочь улучшить течение нейропатии.

Признаки и диагностика нейропатии. Медикаментозное лечение нейропатии.

Что такое нейропатия?

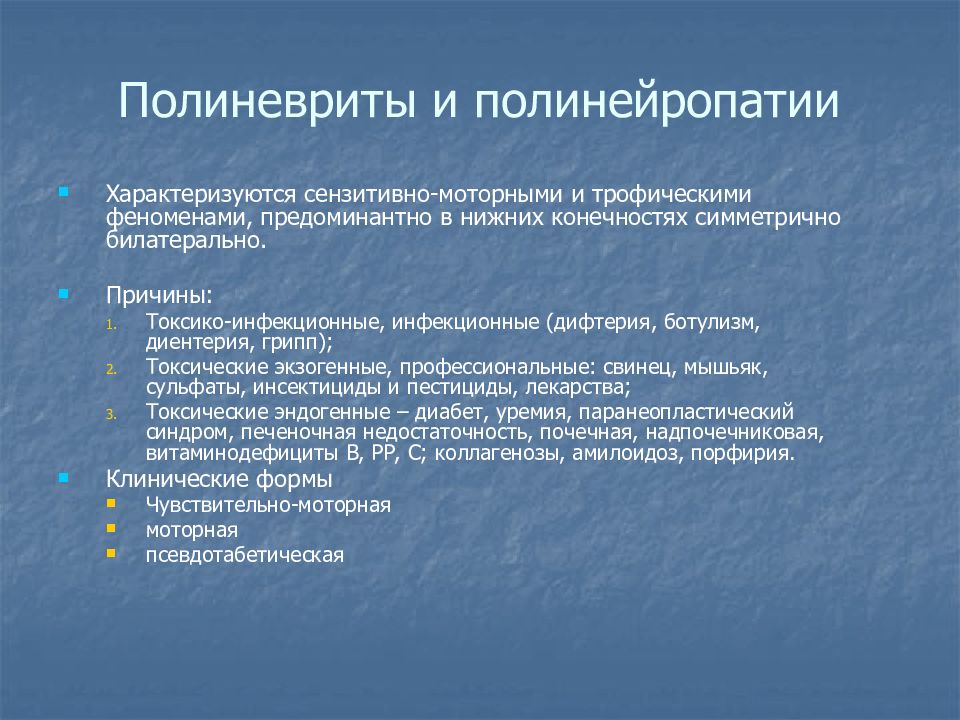

Нейропатия – это поражение периферических нервов, вызванное любыми причинами, кроме воспаления. Если поражен один нерв, то врачи называют это состояние мононевропатией, если несколько нервов, локализованных в одной зоне – множественной невропатией, если поражаются нервы в различных зонах, то говорят о полиневропатии. Самые частые виды невропатии –

Самые частые виды невропатии –

- диабетическая

- токсическая

- посттравматическая

- вызванная остеохондрозом позвоночника или артритом

Как проявляется нейропатия?

Нейропатия хоть и поражает нервы, но не характеризуется болью. Обычно человек жалуется на ощущение покалывания в зоне пораженного нерва, онемение, нарушение чувствительности той или иной зоны, уменьшение подвижности в конечности (например, слабость при сжатии кулака). При некоторых формах нейропатии может нарушаться пищеварение и работа мочеполовой системы. Все это связано с тем, что при поражении нервов нарушается питание мышечной ткани и ограничиваются ее функции – мышца теряет способность нормально сокращаться. На фоне снижения способности нерва передавать импульсы уменьшается чувствительность пораженной зоны, и возникают перечисленные выше симптомы.

Зачастую нейропатии развиваются в течение длительного времени, иногда годами оставаясь бессимптомными. Проявление симптомов могут спровоцировать такие факторы, как стресс, употребление алкоголя, обострение хронического заболевания.

Факторы риска возникновения нейропатий

Наиболее распространенной причиной развития нейропатии является сахарный диабет. При нем, так же, как при интоксикации или травме, поражаются различные нервы.

При периферической нейропатии поражаются нервы, отвечающие за передачу импульсов в конечностях, поэтому возникает чувство онемения пальцев на руках или ногах, нарушается их чувствительность, в том числе и к боли.

При проксимальной нейропатии похожие симптомы возникают в области бедер, ягодиц, голеней.

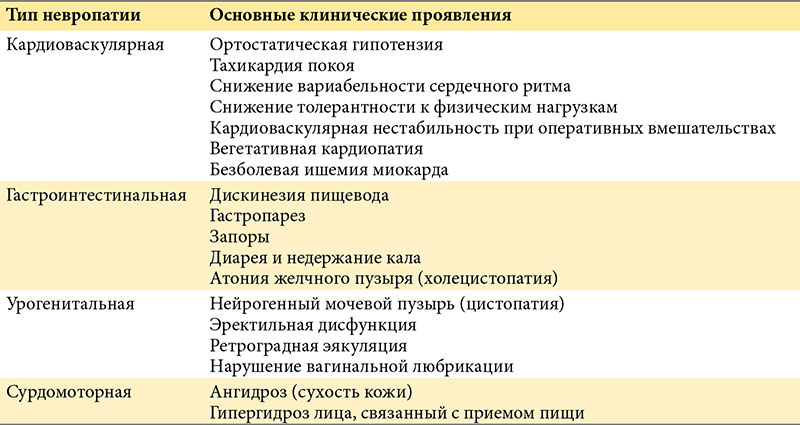

При автономной нейропатии нарушаются функции внутренних органов, страдает пищеварительная, выделительная, мочеполовая системы.

Если при сахарном диабете пациент не контролирует уровень глюкозы в крови, то на фоне ее высоких показателей нарушается кровоснабжение мышечной ткани. Это также в определенной степени связано с нейропатией. Через некоторое время мышцы атрофируются и нарушаются кожные покровы, восстановление которых происходит очень тяжело.

Большинство людей с сахарным диабетом имеют ту или иную форму нейропатии.

Среди токсических веществ, вызывающих нейропатию – алкоголь и его суррогаты, тяжелые металлы, мышьяк, некоторые медикаменты. При токсической нейропатии поражаются преимущественно нервы конечностей. Эта форма нейропатии может быть и бессимптомной: например, при алкоголизме нейропатию диагностируют практически у всех, однако жалобы возникают лишь у некоторых.

Травматические нейропатии являются следствием сдавливание нервов после переломов, при неправильном формировании рубца, а также в результате травмирования нерва новообразованием.

Как лечить нейропатию?

Лечение нейропатии комплексное и включает, прежде всего, лечение основного заболевания (сахарного диабета), отказ от приема алкоголя (если это токсическая нейропатия при алкоголизме), выведение из организма остатков токсических веществ, вызвавших поражение нерва, и лечение травмы при травматической нейропатии.

Воздействие на пораженный нерв и окружающие его ткани осуществляется с помощью лечебной физкультуры, массажей, акупунктуры, методов физиотерапии, а также с использованием препаратов, восстанавливающих структуру и функции нерва. В частности, это витамины группы В, особенно витамин В1 (бенфотиамин) и витамин В6 (пиридоксин). Бенфотиамин помогает быстро восстанавливать пораженные нервные корешки. Важную роль в восстановительных процессах выполняет пиридоксин – витамин В6. Он необходим для нормального функционирования нервной системы, а его дефицит может вызывать симптомы, схожие с симптомами нейропатии – онемение конечностей, ощущение «мурашек» на коже, покалывание или потерю чувствительности в различных участках тела.

Хроническим дефицитом витамина В6 страдают 70% мужчин и 90% женщин.

Назначение при нейропатии препарата Мильгамма® таблетки, содержащего бенфотиамин (100 мг) и пиридоксин (100 мг), дает возможность эффективно купировать болевой синдром, благодаря чему удается уменьшить дозы нестероидных противовоспалительных препаратов.

При нейропатии очень важно правильно питаться и следить, чтобы в рационе были все необходимые витамины, микро- и макроэлементы. При сахарном диабете надлежит принимать сахароснижающие препараты и выполнять все рекомендации врача, чтобы снизить риск развития нейропатии.

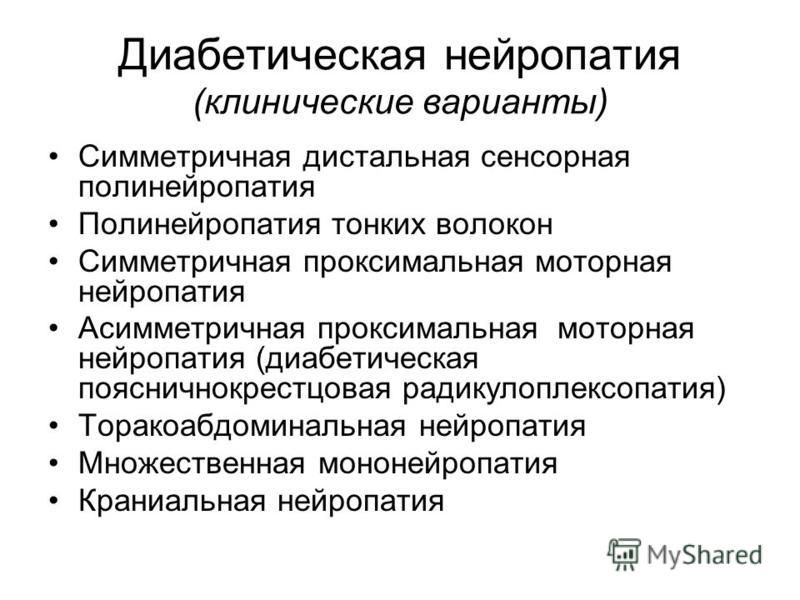

Диабетическая тонковолоконная полинейропатия uMEDp

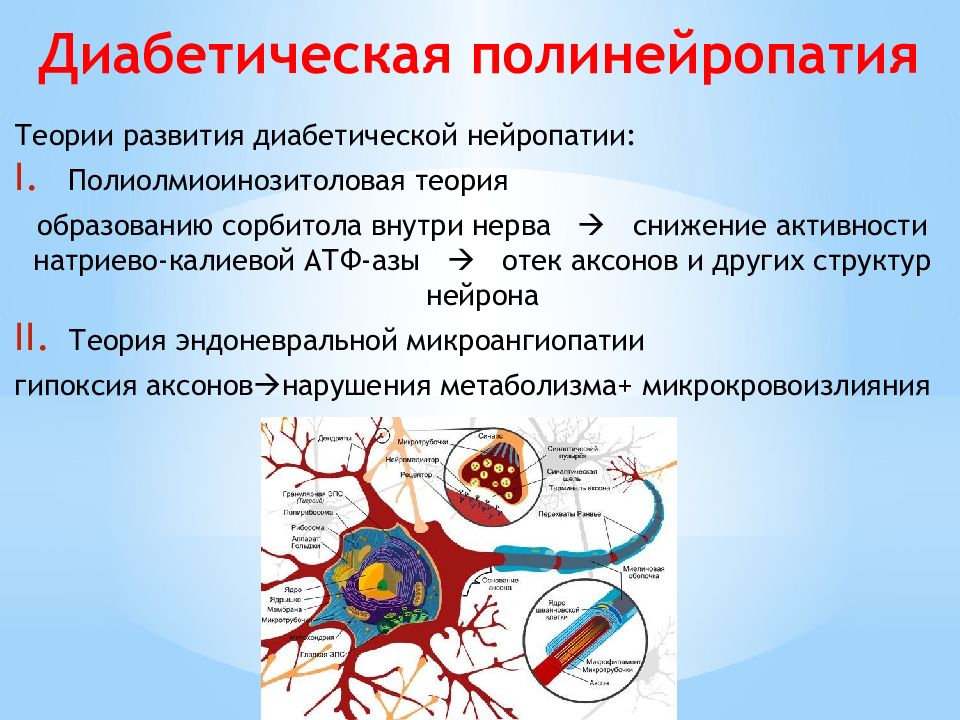

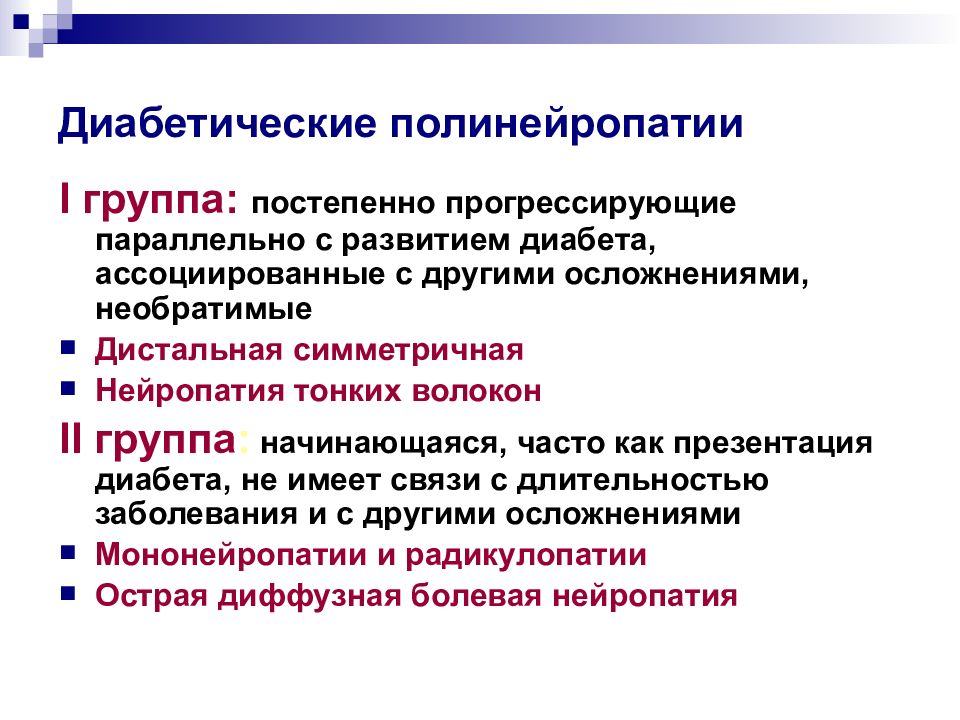

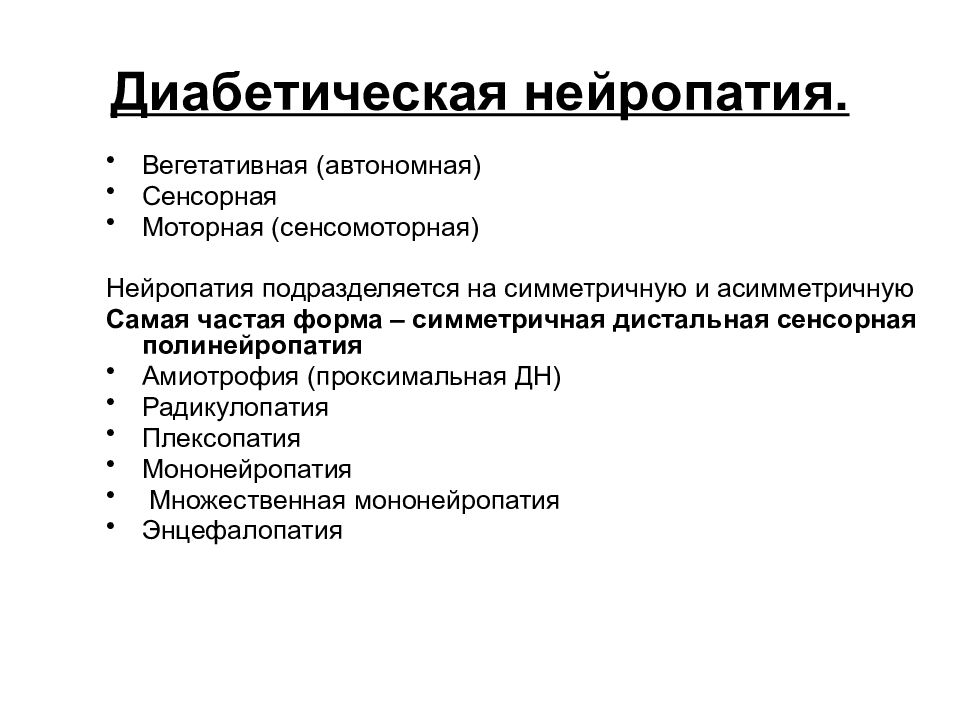

Диабетическая полинейропатия (ДПН) – одно из самых частых осложнений сахарного диабета. При ДПН поражаются нервные волокна разного калибра, в том числе тонкие, что приводит к возникновению у пациентов изнуряющего нейропатического болевого синдрома.

В статье рассматриваются клинические признаки диабетической тонковолоконной полинейропатии, обсуждаются трудности и возможные методы ее диагностики, а также вопросы лечения. Единственным препаратом для патогенетической терапии ДПН является альфа-липоевая кислота, эффективность которой была неоднократно подтверждена в клинических исследованиях.

Таблица 1. Симптомы тонковолоконной полинейропатии

Симптомы тонковолоконной полинейропатии

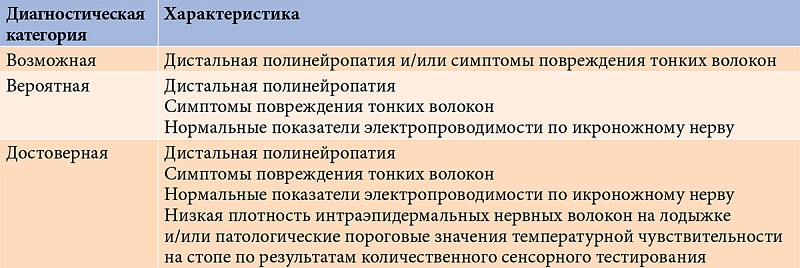

Таблица 2. Диагностические градации тонковолоконной полинейропатии

Введение

Сахарный диабет (СД) является одной из самых серьезных угроз для здоровья общемирового масштаба в XXI в.

По актуальным оценкам Международной диабетической федерации (International Diabetes Federation – IDF), в мире проживает не менее 425 млн человек, больных СД, – 8,8% взрослого населения в возрасте 20–79 лет. Из них две трети – люди трудоспособного возраста [1].

Общая численность пациентов с СД в РФ на 31 декабря 2017 г. составила 4 498 955 (3,06% населения РФ) [2].

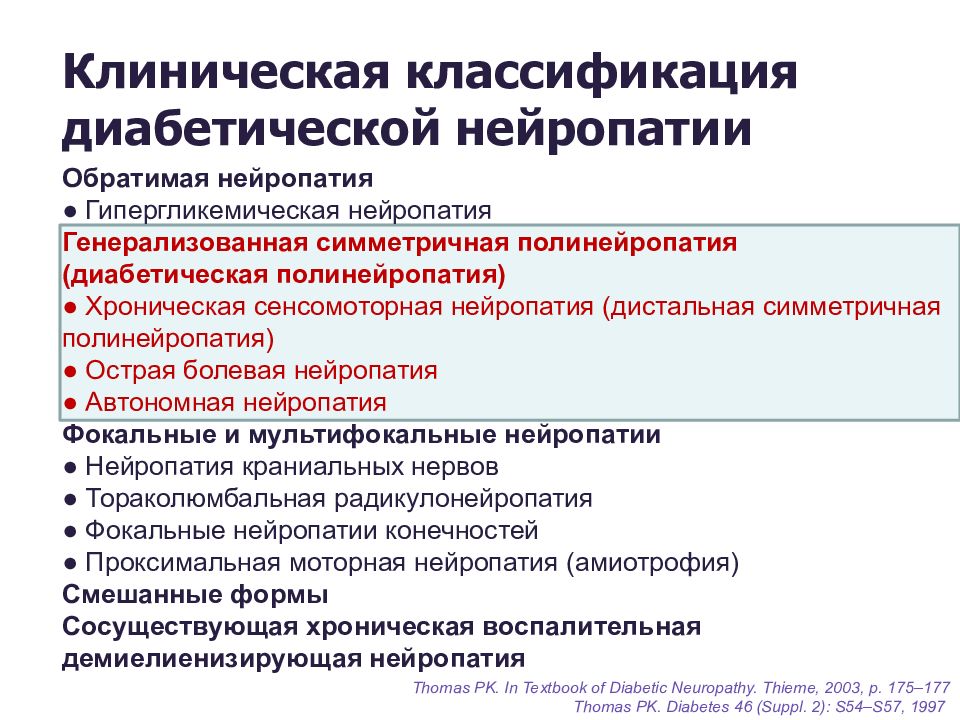

Одним из наиболее распространенных осложнений СД является диабетическая полинейропатия (ДПН), которая встречается у 50% пациентов [3, 4]. Классически ДПН проявляется дистальной полинейропатией, дебютирует симметрично с нижних конечностей и по мере прогрессирования может распространяться на руки. Чувствительные нарушения, как правило, предшествуют двигательным расстройствам. Диагноз обычно устанавливается на основании характерных жалоб (онемение, боли, парестезии в дистальных отделах конечностей), данных осмотра (гип- или гиперестезия, снижение вибрационной и тактильной чувствительности, суставно-мышечного чувства, симметричное снижение сухожильных рефлексов), в ряде случаев используют дополнительные методы исследования. Электронейромиография (ЭНМГ) является стандартным инструментальным методом, используемым для подтверждения диагноза ДПН. Однако у ряда пациентов с четкими полиневритическими жалобами ЭНМГ не выявляет признаков повреждения двигательных и/или чувствительных нервов. Это объясняется изолированным поражением тонких нервных волокон, функцию которых невозможно оценить при помощи ЭНМГ [5].

Чувствительные нарушения, как правило, предшествуют двигательным расстройствам. Диагноз обычно устанавливается на основании характерных жалоб (онемение, боли, парестезии в дистальных отделах конечностей), данных осмотра (гип- или гиперестезия, снижение вибрационной и тактильной чувствительности, суставно-мышечного чувства, симметричное снижение сухожильных рефлексов), в ряде случаев используют дополнительные методы исследования. Электронейромиография (ЭНМГ) является стандартным инструментальным методом, используемым для подтверждения диагноза ДПН. Однако у ряда пациентов с четкими полиневритическими жалобами ЭНМГ не выявляет признаков повреждения двигательных и/или чувствительных нервов. Это объясняется изолированным поражением тонких нервных волокон, функцию которых невозможно оценить при помощи ЭНМГ [5].

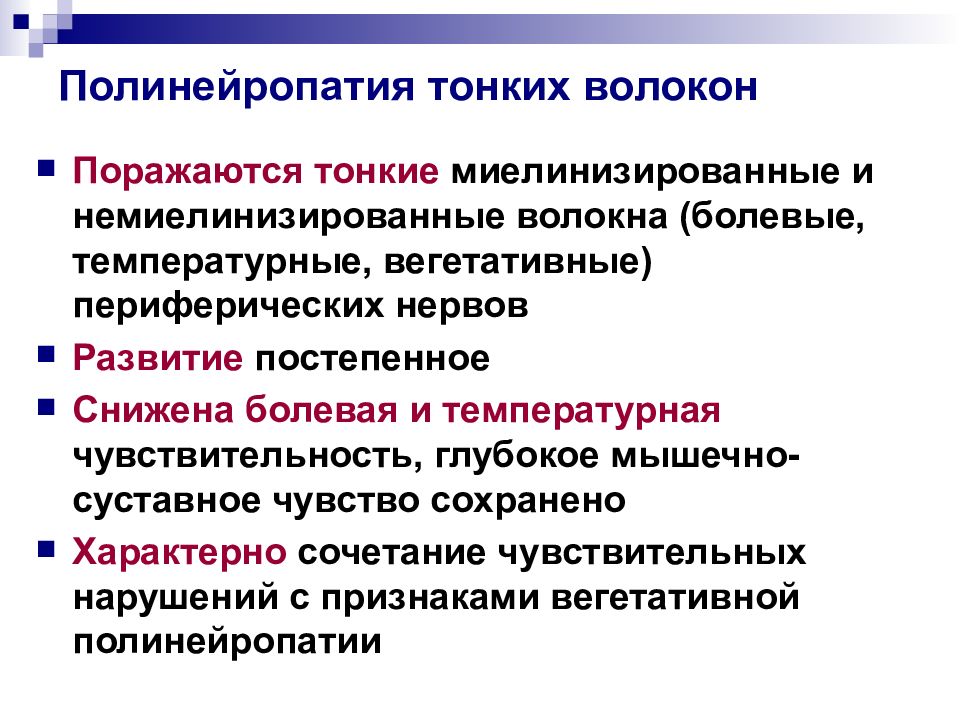

Нейропатия тонких волокон

Периферические нервы содержат в своем составе 70–90% тонких волокон [6], отвечающих за восприятие температурных и болевых стимулов, а также регулирующих потоотделение и сосудистый тонус. Они представлены миелинизированными А-дельта- и немиелинизированными С-волокнами. Основной функцией А-дельта-волокон является восприятие холода и в меньшей степени боли. Немиелинизированные С-волокна входят в состав постганглионарных волокон вегетативной нервной системы, а также проводят возбуждение от тепловых и болевых рецепторов [7–9].

Они представлены миелинизированными А-дельта- и немиелинизированными С-волокнами. Основной функцией А-дельта-волокон является восприятие холода и в меньшей степени боли. Немиелинизированные С-волокна входят в состав постганглионарных волокон вегетативной нервной системы, а также проводят возбуждение от тепловых и болевых рецепторов [7–9].

Клиническая картина

Повреждение тонких нервных волокон лежит в основе возникновения чувствительных и вегетативных симптомов (табл. 1). Наиболее распространенной жалобой пациентов является жжение в стопах. Болевые ощущения описываются пациентами как острые, жгучие, прокалывающие, зудящие, ноющие [10]. Как правило, боль локализуется в дистальных отделах конечностей, преимущественно ног (в стопах, подошвах), симметрично, возникает спонтанно и усиливается в покое, особенно в ночные часы, что приводит к нарушению сна [11]. Помимо спонтанной боли у ряда больных могут отмечаться гипералгезия и аллодиния, при которой любое прикосновение усиливает боли. Пациенты также могут жаловаться на зябкость в стопах, при этом объективно их ноги остаются теплыми на ощупь [12].

Пациенты также могут жаловаться на зябкость в стопах, при этом объективно их ноги остаются теплыми на ощупь [12].

Кроме того, повреждение тонких нервных волокон приводит к вегетативно-трофическим нарушениям, что играет ключевую роль в возникновении диабетических язв [8]. Денервация потовых желез приводит к уменьшению потоотделения, в результате чего кожа становится сухой и формируются условия для возникновения трещин и нарушения целостности кожного покрова. В то же время из-за снижения болевой чувствительности увеличивается риск травматизации, так как пациент не замечает как неудобств при ношении обуви, так и образования ран и их последующего инфицирования [13].

Диагностика

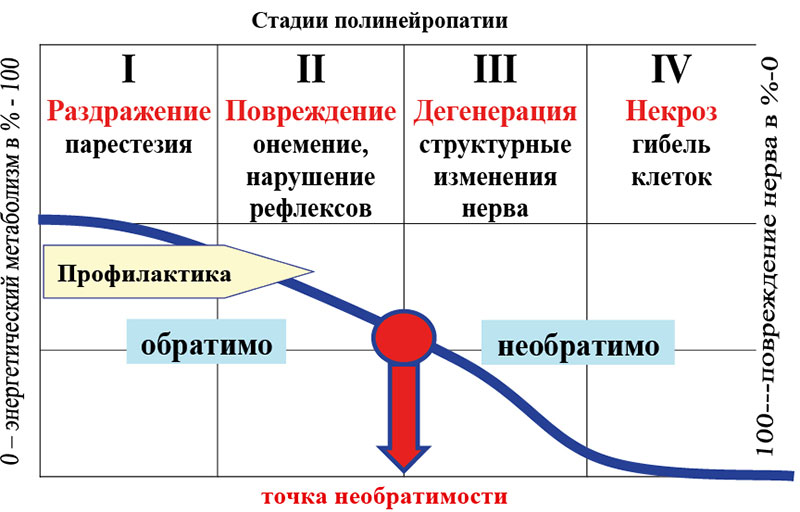

Нейропатия тонких волокон часто является первым проявлением ДПН. При биопсии икроножного нерва у пациентов с начальными проявлениями ДПН было выявлено, что повреждение тонких волокон предшествует повреждению толстых, миелинизированных [6, 14]. Этот факт имеет крайне важное значение, поскольку ранняя диагностика ДПН позволяет начать своевременное патогенетическое лечение и предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания.

В рутинной практике даже при углубленном осмотре диагностика тонковолоконной полинейропатии зачастую вызывает затруднения, так как неврологический осмотр и ЭНМГ оказываются малоинформативными и не выявляют изменений. Тем не менее на сегодняшний день существуют различные методы, которые помогают подтвердить данный диагноз.

Удобным диагностическим инструментом являются опросники нейропатической боли. Лидская шкала оценки нейропатической боли (Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs Pain Scale – LANSS), диагностический опросник нейропатической боли (Douleur Neuropathique en 4 questions – DN4), опросник Pain DETECТ обладают высокой диагностической ценностью. Важно, что эти шкалы переведены на русский язык и прошли лингвистическую валидацию с соблюдением всех требований [15, 16].

В большинстве случаев при наличии диабетической автономной нейропатии (ДАН) диагноз можно поставить на основании опроса и физикального обследования пациента, однако иногда применяют лабораторные и инструментальные методы. При кардиоваскулярной ДАН проводят холтеровское мониторирование ЭКГ (удлинение интервала QT, снижение вариабельности сердечного ритма), суточное мониторирование артериального давления (отсутствие снижения в ночные часы). Для подтверждения нарушения моторики желудочно-кишечного тракта при гастроинтестинальной форме ДАН могут быть использованы рентгеноконтрастные методы исследования желудка и кишечника с использованием бария, эндоскопические методы, радиоизотопная сцинтиграфия желудка и др. В случае урогенитальной ДАН используют ультразвуковое исследование мочевого пузыря, цистографию, цистоскопию. При эректильной дисфункции можно проводить мониторинг эрекций во время ночного сна, исследование вызванных кожных симпатических потенциалов с поверхности полового члена [17].

При кардиоваскулярной ДАН проводят холтеровское мониторирование ЭКГ (удлинение интервала QT, снижение вариабельности сердечного ритма), суточное мониторирование артериального давления (отсутствие снижения в ночные часы). Для подтверждения нарушения моторики желудочно-кишечного тракта при гастроинтестинальной форме ДАН могут быть использованы рентгеноконтрастные методы исследования желудка и кишечника с использованием бария, эндоскопические методы, радиоизотопная сцинтиграфия желудка и др. В случае урогенитальной ДАН используют ультразвуковое исследование мочевого пузыря, цистографию, цистоскопию. При эректильной дисфункции можно проводить мониторинг эрекций во время ночного сна, исследование вызванных кожных симпатических потенциалов с поверхности полового члена [17].

Количественное сенсорное тестирование – безболезненный психофизический метод, использующийся для определения порогов температурной, болевой и вибрационной чувствительности. Результаты исследования зависят от психоэмоционального состояния пациента, его способности правильно понимать и выполнять инструкции, а также от ряда температурных и технических условий. По данным различных исследований, чувствительность метода колеблется от 36 до 85% [18–21]. В связи с этим, согласно рекомендациям Группы специального интереса по нейропатической боли от 2013 г., при подозрении на тонковолоконную полинейропатию количественное сенсорное тестирование следует использовать в совокупности с другими методами исследования [22].

По данным различных исследований, чувствительность метода колеблется от 36 до 85% [18–21]. В связи с этим, согласно рекомендациям Группы специального интереса по нейропатической боли от 2013 г., при подозрении на тонковолоконную полинейропатию количественное сенсорное тестирование следует использовать в совокупности с другими методами исследования [22].

К патоморфологическим методам относится биопсия икроножного нерва и панч-биопсия кожи. Пункционная биопсия кожи с количественной оценкой плотности интраэпидермальных нервных волокон является золотым стандартом в диагностике повреждения тонких немиелинизированных волокон [23]. Обнаружено, что плотность интраэпидермальных нервных волокон значимо снижается у пациентов именно с болевой формой ДПН [24, 25]. Однако с учетом того, что патоморфологические методы являются инвазивными, сопряжены с определенными рисками осложнений, а также требуют соответствующего технического оснащения, их использование в ежедневной клинической практике ограниченно.

Конфокальная микроскопия роговицы – новый неинвазивный метод, позволяющий получать качественные изображения суббазального нервного сплетения передней пограничной мембраны роговицы и оценивать плотность и длину нервных волокон на 1 мм2. В связи с тем что в роговице содержится большое число А-дельта- и С-волокон, данный метод используется для оценки повреждения тонких нервных волокон, а также для отслеживания эффективности лечения [26]. Cнижение плотности нервных волокон в роговице коррелирует со снижением плотности интраэпидермальных нервных волокон и со степенью тяжести ДПН [27]. Метод конфокальной микроскопии роговицы обладает высокой диагностической значимостью, сопоставимой с оценкой плотности интраэпидермальных нервных волокон [28].

Диагностические градации тонковолоконной полинейропатии представлены в табл. 2 [4].

Патогенез и патогенетические подходы к терапии ДПН

Выделяют три основных процесса, приводящих к развитию ДПН: воспаление, окислительный стресс и митохондриальную дисфункцию. Воспалительные механизмы запускают активацию нуклеарного фактора каппа В, белка-активатора 1, митоген-активируемой протеинкиназы. Окислительный стресс, возникающий из-за гипергликемии, формируется за счет ускорения полиолового и гексозаминового путей окисления, активации протеинкиназы C и избыточного образования конечных продуктов гликирования. Митохондриальная дисфункция в свою очередь вносит наибольший вклад в образование свободных форм кислорода и азота. Формирующиеся в результате этих процессов свободные радикалы вызывают перекисное окисление липидов, модификацию белков, повреждение нуклеиновой кислоты и в конечном итоге приводят к аксональной дегенерации и сегментарной демиелинизации нервных волокон [29].

Воспалительные механизмы запускают активацию нуклеарного фактора каппа В, белка-активатора 1, митоген-активируемой протеинкиназы. Окислительный стресс, возникающий из-за гипергликемии, формируется за счет ускорения полиолового и гексозаминового путей окисления, активации протеинкиназы C и избыточного образования конечных продуктов гликирования. Митохондриальная дисфункция в свою очередь вносит наибольший вклад в образование свободных форм кислорода и азота. Формирующиеся в результате этих процессов свободные радикалы вызывают перекисное окисление липидов, модификацию белков, повреждение нуклеиновой кислоты и в конечном итоге приводят к аксональной дегенерации и сегментарной демиелинизации нервных волокон [29].

Основой профилактики и лечения ДПН является достижение и поддержание индивидуальных целевых показателей углеводного обмена [30]. Исследование DCCT, включавшее 1441 пациента с СД 1 типа, показало, что адекватный гликемический контроль приводил к уменьшению частоты развития новых случаев полинейропатии, а у пациентов с недавно выявленной полинейропатией – к регрессу клинических симптомов [31]. При дальнейшем наблюдении за указанной когортой пациентов были получены аналогичные данные [32]. В отношении пациентов с СД 2 типа и прогнозом развития ДПН выводы неоднозначны. Результаты одних исследований поддерживают гипотезу о том, что контроль гликемии предупреждает развитие ДПН, другие исследования говорят о несостоятельности этой гипотезы [33].

При дальнейшем наблюдении за указанной когортой пациентов были получены аналогичные данные [32]. В отношении пациентов с СД 2 типа и прогнозом развития ДПН выводы неоднозначны. Результаты одних исследований поддерживают гипотезу о том, что контроль гликемии предупреждает развитие ДПН, другие исследования говорят о несостоятельности этой гипотезы [33].

Ранее было показано, что достижение целевого уровня гликированного гемоглобина не позволяет нормализовать оксидантный статус у пациентов с сахарным диабетом 2 типа [34]. Все это определяет обоснованность включения в комплекс терапевтических мер препаратов, оказывающих патогенетическое действие в отношении лечения ДПН. В первую очередь используются препараты с антиоксидантным эффектом.

Альфа-липоевая кислота

На сегодняшний день среди антиоксидантов наибольшая доказательная база собрана в отношении альфа-липоевой кислоты (АЛК). АЛК является коферментом митохондриальных мультиферментных комплексов и участвует в окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и альфа-кетокислот. АЛК может существовать в окисленной и восстановленной формах, благодаря чему реализуются ее коферментные и антиоксидантные функции [35].

АЛК может существовать в окисленной и восстановленной формах, благодаря чему реализуются ее коферментные и антиоксидантные функции [35].

Первое рандомизированное исследование ALADIN, посвященное изучению эффективности АЛК у пациентов с ДПН, проводилось в Германии в 1995 г. Согласно полученным результатам, внутривенное введение АЛК на протяжении трех недель в суточной дозе 600–1200 мг приводило к снижению выраженности симптомов ДПН, однако доза 600 мг/сут признана наиболее оптимальной в связи с меньшей частотой нежелательных явлений [36]. Результаты дальнейших исследований [37–39] с последующим метаанализом [40] подтвердили безопасность и эффективность внутривенной терапии АЛК в дозе 600 мг/сут в отношении позитивной и негативной симптоматики ДПН.

Оценка эффективности перорального приема АЛК проводилась в исследовании ORPIL, включавшем 24 пациента с ДПН, разделенных поровну на две группы. Первая группа пациентов (n = 12) в течение трех недель получала внутрь АЛК в дозе 600 мг три раза в день, вторая группа пациентов (n = 12) – плацебо. По результатам исследования, статистически значимый эффект в виде уменьшения признаков нейропатии по шкале общей оценки симптомов (Total Symptom Score – TSS) наблюдался в группе активой терапии [41]. По данным рандомизированного контролируемого мультицентрового исследования DEKAN, включавшего 73 пациента с автономной кардиоваскулярной нейропатией, пероральный прием АЛК в дозе 800 мг/сут в течение четырех месяцев приводил к достоверному увеличению вариабельности сердечного ритма [42].

По результатам исследования, статистически значимый эффект в виде уменьшения признаков нейропатии по шкале общей оценки симптомов (Total Symptom Score – TSS) наблюдался в группе активой терапии [41]. По данным рандомизированного контролируемого мультицентрового исследования DEKAN, включавшего 73 пациента с автономной кардиоваскулярной нейропатией, пероральный прием АЛК в дозе 800 мг/сут в течение четырех месяцев приводил к достоверному увеличению вариабельности сердечного ритма [42].

Изучение эффективности различных суточных доз АЛК проводилось в исследовании SYDNEY 2, в котором принял участие 181 пациент, каждый из которых получал АЛК внутрь в дозе 600/1200/1800 мг/сут или плацебо на протяжении пяти недель. Статистически значимый эффект был достигнут во всех группах активной терапии. В связи с тем что такие нежелательные явления, как тошнота, рвота и головокружение, носили дозозависимый характер, доза 600 мг/сут была признана оптимальной [43]. Крайне важными являются результаты исследования NATHAN 1, свидетельствующие о возможности замедления прогрессирования ДПН при длительном пероральном приеме АЛК [44].

В связи с наличием столь масштабной доказательной базы АЛК признана единственным препаратом для патогенетического лечения ДПН [4]. Возможность применения АЛК при ДПН подтверждена экспертами IDF [45].

Согласно результатам систематического обзора, опубликованного в 2012 г., внутривенная терапия АЛК в дозе 600 мг/сут на протяжении трех недель значимо уменьшает интенсивность нейропатического болевого синдрома [46], что позволяет рекомендовать использование АЛК в виде монотерапии при интенсивности боли до трех баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) [47]. Если нейропатический болевой синдром выраженный (более четырех баллов по ВАШ), рекомендуется комбинировать АЛК с антиконвульсантами (габапентином, прегабалином), антидепрессантами (амитриптилином, дулоксетином, венлафаксином) и/или меcтными анестетиками [47].

Опыт применения

Ниже представлены собственные клинические наблюдения, в которых использование АЛК привело к положительным результатам.

Клинический случай 1. Пациент В., 60 лет, обратился с жалобами на выраженное снижение чувствительности в ногах до уровня колен, периодическое покалывание и жжение в них, особенно в ночное время. Известно, что в течение десяти лет больной страдает СД 2 типа, получает комбинированную пероральную сахароснижающую терапию, на фоне которой уровень глюкозы натощак составил 6,7 ммоль/л, гликированного гемоглобина – 6,8%. В течение последнего года отметил появление парестезий и чувства жжения в стопах. Несколько позже, во время занятий в тренажерном зале, пациент случайно уронил на правую стопу гантель, однако боли при этом не ощутил, что его, конечно, удивило, насторожило и заставило обратиться к врачу.

На момент осмотра в неврологическом статусе выявляется болевая гипестезия до уровня нижней трети голени, снижение ахилловых рефлексов. Интенсивность болевых ощущений в стопах не превышала одного-двух баллов по ВАШ. При выполнении ЭНМГ признаков нарушения функции чувствительных и двигательных нервов нижних конечностей выявлено не было.

На основании характерных жалоб, данных осмотра и отсутствия изменений по ЭНМГ пациенту был установлен диагноз вероятной тонковолоконной ДПН. С учетом наличия хорошей компенсации углеводного обмена и отсутствия выраженного болевого синдрома пациенту был рекомендован длительный (не менее трех месяцев) прием АЛК внутрь в суточной дозе 600 мг с целью замедления прогрессирования ДПН. Ввиду наличия выраженного нарушения болевой чувствительности, с пациентом была проведена беседа о необходимости проведения регулярных осмотров кожных покровов нижних конечностей, даны рекомендации по уходу за ногами.

Клинический случай 2. Больная Ж., 65 лет, обратилась с жалобами на интенсивные жгучие боли и онемение в стопах, бессонницу, общую слабость и плаксивость, учащенное мочеиспускание. В анамнезе – СД 2 типа с 2001 г., получала пероральную терапию, в 2010 г. переведена на инсулинотерапию. Сопутствующие заболевания – артериальная гипертензия третьей степени, второй стадии, риск сердечно-сосудистых осложнений четвертой степени.

При осмотре пациентки обнаружен парез разгибателей стопы до 3,5 балла, снижение коленных и ахилловых сухожильных рефлексов, снижение болевой чувствительности до уровня нижней трети голени в сочетании с аллодинией, снижение вибрационной (до трех-четырех баллов) и температурной чувствительности. Интенсивность болевых ощущений в стопах достигала семи-восьми баллов по ВАШ. Кроме того, в неврологическом статусе отмечено наличие рефлексов орального автоматизма, легкой постуральной неустойчивости, тазовых нарушений в виде учащенного мочеиспускания в ночное время, которое не было обусловлено гипергликемией.

Проведено дообследование: в биохимическом анализе крови показатели гликемии и гликированного гемоглобина находились в целевом диапазоне. При ЭНМГ выявлены признаки сенсомоторного аксонального поражения длинных нервов нижних конечностей. При магнитно-резонансной томографии головного мозга в больших полушариях выявлены мелкие очаговые изменения сосудистого генеза. При ультразвуковом исследовании брахиоцефальных артерий головного мозга – проявления атеросклероза в виде гемодинамически незначимых атеросклеротических бляшек.

При ультразвуковом исследовании брахиоцефальных артерий головного мозга – проявления атеросклероза в виде гемодинамически незначимых атеросклеротических бляшек.

На основании обследований, учитывая клинико-анамнестические данные, были диагностированы сенсомоторная аксональная ДПН, дисциркуляторная энцефалопатия, артериальная гипертензия, атеросклероз.

В данном случае в рамках ДПН у пациентки имело место поражение как толстых, так и тонких волокон периферических нервов.

С целью уменьшения симптомов ДПН на фоне тщательного контроля гликемического профиля проводилось внутривенное введение АЛК 600 мг/сут в течение 14 дней с последующим переводом на пероральный прием препарата в той же дозе. С учетом выраженности нейропатического болевого синдрома, а также наличия астено-невротической симптоматики и тазовых нарушений было принято решение о дополнительном назначении антидепрессанта (амитриптилина). На фоне комбинированного лечения было отмечено убедительное снижение болевого синдрома с восьми до трех баллов по ВАШ, улучшение настроения, сна и нормализация мочеиспускания.

Представленные клинические случаи демонстрируют возможности применения антиоксидантной терапии АЛК в различных клинических ситуациях, в том числе у коморбидных у пациентов с ДПН.

Заключение

Сахарный диабет является самой частой причиной тонковолоконной полинейропатии, приводя к возникновению нейропатического болевого синдрома и таким образом существенно снижая качество жизни пациентов. Тонкие волокна повреждаются на самых ранних стадиях ДПН. Однако из-за отсутствия изменений при проведении ЭНМГ (наиболее используемый в рутинной практике метод диагностики полинейропатии) жалобы пациентов нередко неправильно интерпретируются. Это приводит к поздней диагностике и несвоевременному лечению.

В то же время диагностика ДПН на ранних стадиях позволяет вовремя провести патогенетическую терапию препаратами АЛК. Их применение способно уменьшить выраженность основных симптомов и, что особенно важно, замедлить прогрессирование поражения периферических нервов.

Полинейропатия: определение, виды, причины, симптомы, диагностика, лечение, прогноз

Нервная система человека устроена достаточно сложно, и она выполняет важнейшую работу в организме человека, регулирует работу всех органов и частей тела. Благодаря нервной системе мы можем двигаться, чувствовать, даже иммунная система человека взаимосвязана с нервной.

Если происходит нарушение работы нервов, то человек становится частично или полностью недееспособным, возникают различного рода параличи, которые не позволяют человеку нормально двигаться и работать. Одно из серьезных заболеваний, при которых поражается периферическая и нервная системы – полинейропатия.

Определение

Полинейропатия (полиневропатия) что это такое и как лечить, интересует большинство пациентов, которые столкнулись с таким диагнозом. Полинейропатия нижних конечностей – это патология, при которой происходит нарушение работы нескольких нервных волокон в организме человека, часто симметрично.

Нейропатия является невоспалительным заболеванием, она может возникнуть в любом возрасте, в различных частях тела, и поражать одно или несколько мышечных волокон. Заболевание может возникать по различным причинам, например, из-за сахарного диабета или отравления химическими веществами, в любом случае, пациенту необходимо обязательно пройти обследование и курс лечения.

Если полиневрит не лечится, состояние со временем ухудшится. Дело в том, что пациенты с таким диагнозом, чтобы избежать боли, стараются меньше двигаться. Отсутствие движения приводит как физическим, так и к психологическим проблемам, человек становится слабым и замкнутым, могут возникать депрессивные состояния.

Виды

Нейропатия – это целый ряд заболеваний нервной системы, которые разделяют на различные виды, в зависимости от возникновения патологии:

- Сенсорная нейропатия связана с нарушением работы внутреннего органа, такая патология обычно не сопровождается неприятными покалываниями, но могут возникать боли, которые самостоятельно проходят.

- Диабетическая нейропатия связана с нарушением уровня сахара в крови, что характерно для людей, страдающих сахарным диабетом.

- Алкогольная нейропатия возникает из-за чрезмерного употребления спиртосодержащих напитков.

- Ишемическая нейропатия возникает из-за нарушения кровообращения в тканях.

- Посттравматическая связана с травмой или хирургической операцией, вследствие которой происходит повреждение нервов.

- Моторная характеризуется нарушением двигательной активности.

- При автономной нейропатии происходит тяжелое нарушение работы внутренних органов и различных систем в организме, например, человек не может глотать.

- Периферическая нейропатия – это тоже разновидность нейропатии. В этом случае нарушается процесс передачи импульсов от центральной нервной системы к органам, где нервы оказались поражены.

Полиневрит в свою очередь разделяют на сенсорный, моторный и вегетативный. Что интересно, полиневропатия встречаетcя в виде таких форм редко, они обычно перекрещиваются, в итоге диагностируют сенсорно-моторную, моторно-вегетативную и тд. Также полинейропатия нижних конечностей может быть аутоиммунной, наследственной, метаболической, алиментарной, существует и токсическая полинейропатия, и инфекционно-токсическая.

Также полинейропатия нижних конечностей может быть аутоиммунной, наследственной, метаболической, алиментарной, существует и токсическая полинейропатия, и инфекционно-токсическая.

Причины

Полинейропатия нижних конечностей может возникнуть по разным причинам, рассмотрим наиболее распространенные из них:

Эндокринные заболевания, в частности сахарный диабет, так как в организме повышается уровень сахара, что негативно влияет на нервы, ухудшая их проводимость и провоцирует таким образом полиневрит.

- Токсическая полинейропатия связана с употреблением вредных веществ, которые могут негативно влиять на нервы. Сюда можно отнести и алкогольную нейропатию, ведь длительное употребление алкоголя приводит к нарушению проводимости нервов. Тоже происходит при отравлении метиловым спиртом, угарным газом, мышьяком, дихлофосом и другими токсические вещества.

- Полиневропатия может возникать из-за хронической интоксикации организма, например, при онкологических заболеваниях, когда раковая опухоль длительное время отравляет организм продуктами жизнедеятельности.

- Заболевание может возникнуть из-за авитаминоза, так как нарушается питание нервных волокон и они страдают;

- Аутоиммунные нарушения также могут стать причиной заболевания. В этом случае по какой-то причине организм начинает враждебно воспринимать нервные клетки, и начинает активно их уничтожать.

- Употребление некоторых лекарственных препаратов, например, метронидазола, а также инфекционные заболевания могут спровоцировать развитие недуга.

Симптомы

Симптомы нейропатии нижних конечностей могут различаться, в зависимости от разновидности патологии.Периферическая нейропатия характеризуется онемением в конечностях, при этом пропадает чувствительность, человек не обжигается при высокой температуре, и не чувствует боль.

Также периферическая нейропатия может проявляться усилением чувствительности к прикосновению, может возникать спазм, боль и жжение в пораженной области. Часто замечается утрата рефлексов, человек не может удерживать равновесие и нормально ходить, мышцы становятся слабыми и походка изменяется.

Также периферическая нейропатия может характеризоваться частым мочеиспусканием, ухудшением эрекции у мужчин, атрофией мышц пораженной конечности, при этом кожа над больным участком может покраснеть. Последние симптомы являются признаком опасного состояния, при котором нужно сразу обращаться к врачу.

Если периферическая нейропатия прогрессирует, возникают следующие симптомы:

- Структура мышц меняется, больная нога изменяет форму;

- Раны, которые возникают при заболевании, заживают длительное время;

- Пациент может ощущать чувство жара в одной ноге и холод в другой;

- Боль, которая проявляется ночью.

Полиневрит обычно возникает в стопах, так как при этой патологии в первую очередь поражаются мелкие нервы. У пациента появляется ощущение, как будто он находится в носках, хотя стопы оголены, нарушается чувствительность. Полиневропатия обычно поражает сразу обе конечности, так как причина болезни находится в крови.

Диагностика

Правильно поставить диагноз может только врач невропатолог, поэтому с симптомами, описанными выше, нужно обязательно идти к нему на прием. При первичном осмотре врач проведет опрос, необходимо будет сообщить врачу о всех жалобах, даже самых странных.

При первичном осмотре врач проведет опрос, необходимо будет сообщить врачу о всех жалобах, даже самых странных.

Например, бывают случаи, когда человек нормально ходит днем, но ночью в темноте его ноги не слушаются и заплетаются – это не совпадение, а симптом заднестолбовой атаксии, то есть нарушения координации из-за проблем с нервами глубоко в мышцах.

Как правило, осматривая пациента, врач проверяет рефлексы и чувствительность, если специалист замечает нарушения, то уже на первом приеме может поставить предварительный диагноз. Для подтверждения заболевания назначается электронейромиография – это исследование, которое позволяет выявить нарушение работы периферической нервной системы.

Также пациента отправляют на лабораторные анализы, которые позволяют выявить наличие повышенного сахара в крови, или инфекцию. Чаще всего полиневрит связан именно с сахарным диабетом.

Лечение

Лечение полинейропатии нижних конечностей комплексное и длительное, и не всегда гарантирует полное выздоровление. Дело в том, что при появлении симптомов болезни нервные клетки уже разрушаются, а восстановить их затруднительно. Препараты для лечения полинейропатии нижних конечностей всегда назначает врач.

Дело в том, что при появлении симптомов болезни нервные клетки уже разрушаются, а восстановить их затруднительно. Препараты для лечения полинейропатии нижних конечностей всегда назначает врач.

В первую очередь необходимо устранить причину заболевания, иначе лечение полинейропатии будет не эффективно. Лечебный эффект наступит только в том случае, если будет снижен уровень сахара в крови, или пациент перестанет употреблять алкоголь, контактировать с химическими веществами.

Диабетическая полинейропатия нижних конечностей не может быть вылечена, если пациент не следит за уровнем сахара в крови и допускает его повышение. В таком случае нервы продолжат разрушаться и состояние будет со временем только ухудшаться.

Полиневропатия лечится медикаментами в совокупности с физиопроцедурами. Если пациент физиолечение не посещает, то длительность восстановления значительно увеличивается. Для лечения патологии назначают следующие лекарства:

- Антиоксиданты, например Берлитион;

- Средства, которые улучшают микроциркуляцию в тканях;

- Витамины группы В.

Параллельно пациенту назначают массаж, курс лечебной физкультуры, электрофорез с лекарством, плазмоферез, рефлексотерапию, магнитотерапию. Эти процедуры помогают улучшить кровообращение, укрепить мышцы и ускорить восстановление тканей.

Прогноз

Если пациент вовремя обратился за помощью, а лечение нейропатии было адекватным и эффективным, то прогноз в целом благоприятный. Если заболевания прогрессирует, а лечение не приносит желаемого эффекта, то человек становится инвалидом, так как ноги совсем теряют чувствительность и человек не может ходить.

При сахарном диабете осложнением полиневрита может стать диабетическая стопа. Это очень серьезное заболевание, при котором на ноге возникают язвы. Раны очень плохо заживают, гноятся, возникает омертвление окружающих тканей и гангрена, что приводит к ампутации конечности.

Видео: Нейропатия. Причины появления. Что нужно знать о нейропатии?

youtube.com/embed/x5bpbOpO_lw?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>

Поделиться:

Полинейропатия | Пансионат для пожилых людей

Полинейропатия

Насколько сложно ухаживать за парализованным больным, трудно представить человеку, который незнаком с таким заболеванием, как полинейропатия. Она характеризуется множественными поражениями нервных волокон и развитием неполного паралича, причем сначала поражаются нервы конечностей, затем постепенно это распространяется от периферической нервной системы к внутренним органам и мозгу.

Смерть больного может произойти из-за остановки сердца или удушья, вызванного параличом межреберных мышц. Но чаще больные погибают из-за сопутствующих заболеваний, которые вызваны ограничением подвижности человек.

Симптомы у больных с полинейропатией

Заболевание развивается постепенно, сначала поражение нервных клеток проявляется симптомами, которые возникают при раздражении нерва. У таких больных отмечается тремор (дрожь), судороги, боль в мышцах. Нарушается чувствительность тканей, появляется ощущение онемения, ползанья мурашек по коже. Появляются общие нарушения со стороны сердца, почек и других органов, имеющих вегетативную иннервацию.

У таких больных отмечается тремор (дрожь), судороги, боль в мышцах. Нарушается чувствительность тканей, появляется ощущение онемения, ползанья мурашек по коже. Появляются общие нарушения со стороны сердца, почек и других органов, имеющих вегетативную иннервацию.

Через некоторое время симптомы раздражения нервных клеток исчезают, и им на смену приходит симптоматика, которую можно считать начальной стадией паралича. Больной жалуется на слабость и снижение тонуса в мышцах. Слабость развивается не сразу во всех мышцах конечностей, но обычно ее можно диагностировать в симметричных дистальных мышцах. Например, на ногах первыми поражаются мышцы голени. Сначала слабость возникает в передних мышцах, сгибающих стопу вперед. Больной не может стать на пятки. Затем мышечная слабость распространяется на икроножные мышцы и тогда больной уже не может стать и на носки.

Слабость мышц приводит к нарушению их координации при ходьбе и атрофии. Больному сложно пройти несколько шагов с закрытыми глазами, так как мышцы не «слушают» его. Впоследствии к этому присоединяются деформации мелких, затем крупных суставов рук и ног. Такую симптоматику вызывает полинейропатия конечностей.

Впоследствии к этому присоединяются деформации мелких, затем крупных суставов рук и ног. Такую симптоматику вызывает полинейропатия конечностей.

Также наблюдается дальнейшее чувствительности, больной не чувствует тепла, холода, прикосновения острыми предметами. В первую очередь поражаются нервные окончания стоп и кистей рук. Это так называемый симптом «носков и перчаток».

Общие изменения в организме характеризуются головокружениями, тошнотой. Иногда может наблюдаться ортостатический коллапс. Это связано с понижением иннервации мелких сосудов конечностей. Если в норме они сокращаются и кровь поступает в общий кровоток, то при полинейропатии, когда человек пытается встать, кровь задерживается в мелких сосудах конечностей, что вызывает снижение кровоснабжения мозга и больной может потерять сознание. Другими симптомами полинейропатии бывают сухость кожи, запоры и стабильный, неменяющийся пульс. Эти симптомы также вызваны нарушениями, происходящими в нервной ткани, которая обеспечивает проводимость импульсов от мозга к кишечнику, коже и сердцу.

Причины заболевания

Основными причинами возникновения полинейропатии являются:

- Аутоиммунные заболевания, в том числе к ним относятся и системные болезни. Они возникают, если иммунная система человека дает сбой, и вместо того, чтобы атаковать микроорганизмы или неправильно развивающиеся клетки опухоли, она атакует нормальные клетки и ткани, вызывая в них воспаление. Воспалительный процесс усиливает образование соединительной ткани, нарушает микроциркуляцию, ухудшает поступление питательных веществ.

- Отравления токсическими для организма веществами. Это могут быть соли тяжелых металлов (ртутное или свинцовое отравление), химические растворители (бензин ацетон), лекарственные препараты (при суициде или передозировке). Очень часто наблюдается полинейропатия при алкоголизме. Эти токсическая полинейропатия.

- Инфекционные болезни, сопровождающиеся токсико-аллергической реакцией. Из них особенно часто полинейропатию вызывают СПИД, дифтерия.

- Эндокринные болезни. Они вызывают нарушение обмена веществ, которое неблагоприятно сказывается на нервных клетках. Например, при сахарном диабете, развивается диабетическая полинейропатия.

- Злокачественные новообразования. Полинейропатии, возникающие на фоне опухолей называют паранеопластическими.

- Наследственная предрасположенность или нарушение в генотипе.

Виды полинейропатии

В зависимости от того какие нарушения выражены у больного выделяют:

- Сенсорная полинейропатия. Больные больше жалуются на нарушение чувствительности и парестезии (онемение, ползанье мурашек).

- Моторная полинейропатия и ее называют полинейропатия конечностей. При ней превалирует слабость мышц, и их атрофия.

- Вегетативная полинейропатия. Этой форме характерны поражения нервов, регулирующих работу внутренних органов (сердце, кишечник).

- Смешанная полинейропатия. Могут быть признаки нарушения проведения всех видов импульсов.

Выделяют сенсорно-мышечную полинейропатию, при которой выражены нарушения со стороны кожи и мышечных тканей.

Выделяют сенсорно-мышечную полинейропатию, при которой выражены нарушения со стороны кожи и мышечных тканей.

В зависимости от типа поражения нервных волокон полинейропатии делятся:

Аксональные. Связаны с повреждением отростка нервной клетки, по которому импульсы от центральной системы передаются к тканям и обратно.

Нейропатические. Обычно возникают при повреждении тел нейронов.

Особо можно выделить демиелинизирующую полинейропатию, которая возникает вследствие разрушения миелиновой оболочки, покрывающей нервные клетки. Она лучше поддается лечению.

Диагностика

Диагноз полинейропатии ставится после тщательного обследования пациента. Кроме осмотра невропатолога и сбора анамнеза (история заболевания), больным назначают дополнительные анализы, которые помогают выявить причину болезни. Одновременно для определения глубины нарушений проводится электронейромиография, которая помогает определить скорость проведения импульса, поступающего к тканям от нервной системы.

В некоторых случаях прибегают к гистологическому исследованию тканей под микроскопом, его проводят после забора нервной ткани путем биопсии.

Лечение полинейропатии

Методы лечения полинейропатии направлены на устранение причины, вызвавшей ее и восстановление поврежденных клеток. Чтобы устранить причину заболевания при сахарном диабете, нужно проводить контроль уровня глюкозы в крови больного, и вовремя принимать снижающие сахар крови препараты. При токсических полинейропатиях необходимо исключить дальнейшее воздействие токсического агента на больного. Отравления солями тяжелых металлов часто происходит на промышленных предприятиях, поэтому контроль за уровнем токсического вещества, может позволить уменьшить заболеваемость в пределах этой организации.

Полинейропатия, вызванная лекарственными препаратами, при суициде или передозировке, часто проявляется нарушением работы почек и печени, именно восстановление их работоспособности помогает уменьшить выраженность симптомов болезни.

При полинейропатии, развивающейся на фоне алкоголизма, нужно лечить основное заболевание, а именно исключить алкоголь. Инфекционные полинейропатии лечатся традиционными способами, путем воздействия на инфекцию. Уменьшить концентрацию токсических веществ в организме больного помогают внутривенное введение большого количества растворов, которое вымывает токсины из организма, используются также методы гемосорбции, лимфосорбции, гемодиализ.

Злокачественные опухоли лечат путем хирургического удаления, химиотерапии и назначения цитостатических препаратов.

Симптоматическое лечение и терапия, улучшающая восстановление нервных клеток, включают:

- Витаминотерапию. Показано лечение витаминами группы В, которые восстанавливают оболочку нервных клеток. То есть способствуют образованию миелина. Именно это воздействие дает хорошие результаты при демиелинизирующей форме заболевания, когда повреждена только оболочка нейрона.

- Назначение препаратов, улучшающих обменные процессы в тканях и их кровоснабжение (микроциркуляцию).

- Обезболивающие средства. Они показаны при выраженном болевом синдроме.

- Симптоматическое лечение. Проводится при сопутствующих заболеваниях.

- В зависимости от скорости развития нарушений со стороны нервной системы можно выделить острую, подострую и хроническую полинейропатию. В острой стадии лечение направлено на устранение токсического воздействия на организм человека. Хроническое течение заболевания включает физиотерапевтические процедуры и массаж при полинейропатии.

- Комплексное воздействие позволяет улучшить состояние больного, но, к сожалению, больные полинейропатией конечностей, редко могут полностью восстановиться.

Осложнения

У больных с таким заболеванием могут развиться как местные, так и общие осложнения. Нарушение иннервации внутренних органов, в частности, сердца может привести к внезапной смерти больного от остановки сердца или удушья, если возникнет паралич дыхательной мускулатуры.

Мышечная слабость затрудняет движения в конечностях. Больной не может самостоятельно передвигаться и обеспечивать себя. Ему нужен постоянный уход и помощь. Кроме того, требуется лечение, которое проводится длительное время. Наряду с приемом лекарственных препаратов, нужно проводить рефлексотерапию и массаж, они позволят снизить скорость атрофии мышц и улучшить трофику тканей.

Больной не может самостоятельно передвигаться и обеспечивать себя. Ему нужен постоянный уход и помощь. Кроме того, требуется лечение, которое проводится длительное время. Наряду с приемом лекарственных препаратов, нужно проводить рефлексотерапию и массаж, они позволят снизить скорость атрофии мышц и улучшить трофику тканей.

Прогноз

Прогноз заболевания часто зависит от скорости развития нарушений и своевременного, адекватного лечения. Некоторые виды полинейропатии можно вылечить. Движения в конечностях пациента постепенно восстанавливаются, но это требует времени и огромного терпения со стороны ухаживающих за ним родственников.

Уход за больным полинейропатией

Если не проводить комплексное лечение таких больных, то они часто становятся инвалидами, передвигаются в кресле-каталке, так как мышцы ног и деформация суставов стоп не дают возможность больному спокойно ходить. Со временем мышцы атрофируются, истончаются и тогда больной не только не ходит, но и даже не может самостоятельно стоять.

Поражение нервных клеток, обеспечивающих чувствительность и сокращение мышц рук, вызывает нарушение моторики. Больные полностью становятся зависимыми от ухаживающих. Они не могут приготовить себе еду, постирать белье или прибрать за собой. Чем дальше развиваются нарушения, тем больше проблем возникает при уходе за больным.

Больным становится трудно удерживать в руке столовые приборы, приходится кормить их. А что касается гигиены, то тут возникает еще больше трудностей. Сложно отвести в туалет человека, который не ходит. Для исправления физиологических нужд используют памперсы, утку, судно и другие приспособления. Это не только неудобно, но и может вызвать дополнительные трофические нарушения в тканях. Так, у больных, которые постоянно носят памперсы развиваются пролежни, они воспаляются, нагнаиваются и могут привести к общему заражению крови (сепсис).

Уход за такими больными, похож на уход за лежачим больным и часто требует профессионального медицинского подхода. Лечить такого больного дома трудно. Если вы проживаете в квартире, то могут возникнуть проблемы с передвижением по ней в кресле каталке, тогда больной практически постоянно лежит или сидит в постели. Вынужденная обездвиженность, вызывает еще большие нарушения со стороны органов и систем. У таких пациентов могут развиться застойные пневмонии, пролежни, трофические язы. При присоединении инфекции состояние больного ухудшается, что может привести к смерти.

Если вы проживаете в квартире, то могут возникнуть проблемы с передвижением по ней в кресле каталке, тогда больной практически постоянно лежит или сидит в постели. Вынужденная обездвиженность, вызывает еще большие нарушения со стороны органов и систем. У таких пациентов могут развиться застойные пневмонии, пролежни, трофические язы. При присоединении инфекции состояние больного ухудшается, что может привести к смерти.

Нельзя не упомянуть и проблемы, связанные с физиотерапевтическим лечением и мануальной терапией. Нужно ежедневно возить больного на процедуры, а дом не оборудован пандусами, или нет подходящего транспортного средства, то это становится мученьем для родственников больного.

Постоянный уход за таким пациентом требует времени и сил, поэтому часто приглашают сиделку, вызывают массажиста на дом. Можно поместить больного с полинейропатией в специальный пансионат для пожилых, в котором ему будет обеспечен должный уход и медицинская помощь.

Лечение полинейропатии в санатории.

Процедуры в санатории при лечении и профилактике полинейропатии

Процедуры в санатории при лечении и профилактике полинейропатии

Способы лечения полинейропатии и их эффективность в санатории Архипо-Осиповка

Полинейропатия – одна из самых сложных неврологических патологий, которая проявляется множественными поражениями периферических нервных волокон. Данное заболевание очень опасное. Оно грозит дополнительными осложнениями, а при несвоевременном лечении может привести к тяжелым последствиям. Слабость в мышцах способна спровоцировать снижение активности мышечной системы и дальнейшую ее атрофию. Это приводит к появлению атрофических язв. В некоторых ситуациях полинейропатия может привести к параличу нижних и верхних конечностей, дыхательной системы, что может привести к летальным последствиям.

Наряду с физическими осложнениями активно развивающееся заболевание приносит боль в мышцах и другие неудобства, так что человеку очень сложно вернуться к обычному образу жизни, осложнена возможность свободно передвигаться и обслуживать себя самостоятельно, что в свою очередь провоцирует развитие тревоги и депрессивного состояния.

Поэтому при первых признаках полинейропатии необходимо срочно обращаться за специализированной помощью. Также очень хорошей профилактикой и предупреждением развития заболевания является курортное лечение в санаторных условиях. Архипо-Осиповка — это черноморский курорт, где можно получить комплексное лечение.

Физиотерапия при полинейропатии

При полинейропатии терапевт обязательно направит на полное обследование организма, которое поможет определить степень развития заболевания и наличие осложнений. Лабораторные исследования и диагностика позволят максимально правильно назначить оздоровительную программу. Специалисты индивидуально подходят к лечению каждого пациента.

При полинейропатии используют следующие современные методики:

- специальный массаж;

- лечебная гимнастика;

- занятия в бассейне;

- тренировки в оборудованном зале;

- физиотерапевтические процедуры.

Наши специалисты также предлагают посещение ванн с различными травами и экстрактами, грязелечение или озокерит.

Санаторий предоставляет наилучшие условия лечения, так как обладает современным оборудованием, наилучшими методиками лечения, опытным и обученным персоналом. Это обеспечивает высокую эффективность проведенных процедур. Также в санатории удобные и комфортные номера, корпуса соединены теплыми переходами, а скорейшему наступлению выздоровления способствуют свежий воздух, море и красивая природа вокруг санатория.

Полинейропатия: причины, симптомы и лечение

Полинейропатия — это повреждение нескольких периферических нервов, которое также обычно называют периферической невропатией.

Периферические нервы — это нервы за пределами головного и спинного мозга. Они передают информацию между центральной нервной системой (ЦНС) и всеми другими частями тела. Головной и спинной мозг являются частью ЦНС.

Полинейропатия поражает одновременно несколько нервов в разных частях тела.В случае мононевропатии поражается только один нерв.

Полинейропатия может поражать нервы, отвечающие за чувства (сенсорная нейропатия), движения (моторная нейропатия) или и то, и другое (сенсомоторная нейропатия).

Он также может влиять на вегетативные нервы, отвечающие за управление такими функциями, как пищеварение, мочевой пузырь, артериальное давление и частота сердечных сокращений.

Хотя точное количество людей с полинейропатией неизвестно, Национальный институт неврологических расстройств и инсульта (NINDS) подсчитал, что примерно 20 миллионов человек в США страдают той или иной формой периферической невропатии, и у большинства из них есть полинейропатия.

Поделиться на PinterestНевропатия — это проблема нервов. Это может возникнуть из-за множества основных условий.

Существует более 100 типов периферической невропатии, большинство из которых являются полинейропатиями.

Каждый тип классифицируется в зависимости от типа повреждения нерва, основной причины и симптомов, которые он вызывает.

Например, диабетическая невропатия возникает у людей с диабетом, тогда как идиопатическая невропатия, по-видимому, не имеет известной причины.

Существует три основных типа полинейропатии:

- Хроническая симметричная периферическая нейропатия : Большинство полинейропатий являются хроническими и развиваются в течение многих месяцев.

- Множественная мононевропатия : Повреждение как минимум двух отдельных нервных областей.

- Острая симметричная периферическая нейропатия : встречается редко. Наиболее частой причиной является синдром Гийена-Барре, состояние, которое может быть фатальным.

Для развития некоторых невропатий могут потребоваться годы, а другие становятся тяжелыми в течение нескольких часов или дней после начала.

Различные заболевания и другие факторы могут вызывать полинейропатию, в том числе:

- Диабет : Это может быть значительным фактором риска, особенно если уровень глюкозы в крови плохо контролируется.Одно исследование с участием более 1400 человек с диабетом 2 типа показало, что каждый пятый человек страдает диабетической невропатией.

- Злоупотребление алкоголем : Алкоголь может повредить нервную ткань, а злоупотребление алкоголем часто связано с дефицитом питательных веществ, что способствует развитию невропатии.

- Аутоиммунные состояния : Иммунная система атакует организм, вызывая повреждение нервов и других областей. Заболевания включают синдром Шегрена, целиакию, синдром Гийена-Барре, ревматоидный артрит и волчанку.

- Бактериальные или вирусные инфекции : Некоторые инфекции могут приводить к невропатии, включая болезнь Лайма, опоясывающий лишай, гепатит B, гепатит C и ВИЧ.

- Заболевания костного мозга : их примеры включают аномальные белки в крови, некоторые формы рака костей и лимфому.

- Воздействие токсинов : Токсическая невропатия может быть вызвана воздействием промышленных химикатов, таких как мышьяк, свинец, ртуть и таллий. Злоупотребление наркотиками или химическими веществами также является фактором риска.

- Наследственные заболевания : Определенные состояния, такие как болезнь Шарко-Мари-Тута, являются формами наследственной невропатии.

- Гипотиреоз : недостаточная активность щитовидной железы может привести к полинейропатии, хотя это случается редко.

- Заболевание почек : Уремическая невропатия — это форма полинейропатии, которая поражает от 20 до 50 процентов людей с заболеванием почек, согласно данным Центра периферической невропатии.

- Заболевание печени : Исследования показывают, что периферическая невропатия очень часто встречается у пациентов с циррозом печени.

- Лекарства : Химиотерапия, наряду с некоторыми лекарствами, используемыми для лечения ВИЧ / СПИДа, может вызвать невропатию.

- Плохое питание : Недостаток витаминов B-1, B-6, B-12 и E может привести к полинейропатии, поскольку они жизненно важны для здоровья нервов.

- Физическая травма или травма : повторяющиеся движения, такие как набор текста, несчастные случаи или другие травмы, могут повредить периферические нервы.

Причины некоторых случаев полинейропатии неизвестны. Они известны как идиопатическая невропатия.

Полинейропатия может вызывать множество симптомов в зависимости от того, какие нервы поражены.

Симптомы, связанные с повреждением сенсорных или двигательных нервов, могут включать:

- покалывание

- онемение

- иглы и иглы

- трудности при использовании рук, ног, кистей или ступней

- усиление боли (например, жжение, колоть, замораживание) или стреляющая боль)

- проблемы со сном из-за ночной боли

- неспособность чувствовать боль

- чрезмерная чувствительность к прикосновениям

- неспособность ощущать изменения температуры

- отсутствие координации

- учащение эпизодов падений

- изменения в кожа, волосы или ногти

- язвы стопы и голени

- инфекции кожи и ногтей

- мышечная слабость

- мышечные подергивания

Симптомы, связанные с повреждением вегетативных нервов, включают:

- нарушения артериального давления или пульса

- трудности есть или глотать

- неспособность определять температуру ча nges

Другие состояния со схожими симптомами

Фибромиалгия и полинейропатия могут иметь схожие симптомы, но причина фибромиалгии неизвестна.

Существует также сходство между рассеянным склерозом и периферической невропатией.

Состояния, связанные с полинейропатией

С полинейропатией связано множество состояний, в том числе:

Поделиться на Pinterest Проблемы с координацией и трудности с движением являются распространенными симптомами полинейропатии. Это может привести к дальнейшим травмам.

- амилоидоз

- целиакия

- Болезнь Шарко-Мари-Тута

- диабет

- дифтерия

- Синдром Гийена-Барре

- гепатит B

- гепатит C

- ВИЧ / СПИД

- болезнь почек

- Заболевание печени

- Болезнь Лайма

- лимфома

- остеосклеротическая миелома

- пернициозная анемия (дефицит витамина B-12)

- радикулопатия

- ревматоидный артрит

- опоясывающий лишай

- осложнения с синдромом Шегрена 9

просироид 23

90 000 полинейропатия включает:

- Падения и травмы : Отсутствие равновесия и координации, наряду с мышечной слабостью, может привести к учащению падений и травм, полученных в результате падений.

- Ожоги и повреждения кожи : Онемение и неспособность чувствовать боль или перепады температуры могут привести к случайным ожогам, порезам и другим повреждениям кожи.

- Инфекции : Травмы, ожоги и порезы, особенно на ногах и ступнях, могут остаться незамеченными, что ведет к повышенному риску заражения.

Диагноз ставится на основании истории болезни, медицинского осмотра и неврологического осмотра. В зависимости от симптомов пациента могут быть назначены анализы.

Врач подробно изучит все симптомы, факторы образа жизни и семейный анамнез.

Они также будут проверять рост, вес, пульс, артериальное давление и температуру пациента. Сердце, легкие и брюшная полость также могут быть проверены, чтобы исключить альтернативные физиологические причины.

Могут быть назначены анализы крови для проверки на диабет, функцию щитовидной железы, иммунную функцию, дефицит питательных веществ и другие факторы, которые могут вызвать полинейропатию.

Могут быть простые тесты для проверки рефлексов, силы мышц, чувствительности к температуре и другим ощущениям, координации и осанки.

Другие тесты

Другие тесты, которые могут использоваться для диагностики полинейропатии, включают:

- МРТ или компьютерную томографию : эти методы визуализации ищут опухоли, грыжи межпозвоночных дисков или другие аномалии, которые могут влиять на нервную функцию.

- Электродиагностические тесты : Эти неинвазивные тесты измеряют электрическую активность в мышцах и нервах, помогая обнаружить повреждение нервов. Примерами являются электромиография и скорость нервной проводимости.s

- Биопсия : Врач может удалить небольшую часть нерва или образец кожи, чтобы проверить наличие нарушений функции нерва или нервных окончаний.

Американская академия семейных врачей рекомендует лечение периферической невропатии, направленное на устранение основного заболевания, устранение недостатка питания и облегчение симптомов..gif)

Доступные виды лечения включают лекарства, лечебные процедуры и процедуры, а также альтернативные методы лечения.

Лекарства

Для лечения невропатии и ее симптомов доступно несколько различных лекарств. К ним относятся:

- Лекарства от сопутствующих состояний : С состояниями, которые могут вызывать полинейропатию, следует лечить с помощью различных методов лечения, включая лекарства, если это рекомендовано врачом. Примеры включают инсулин при диабете и гормоны щитовидной железы при гипотиреозе.

- Обезболивающие : Безрецептурные обезболивающие могут быть полезны для людей с легкой или умеренной болью.Эти лекарства не следует принимать длительно.

- Лекарства, отпускаемые по рецепту : Могут использоваться некоторые антидепрессанты, такие как группа лекарств, называемых ТЦА (включая амитриптилин или нортриптилин), и другая группа, называемая СИОЗСН, такая как дулоксетин, также может помочь.

Инъекции кортикостероидов могут быть использованы при мононевропатиях, и могут помочь некоторые противосудорожные препараты, такие как габапентин или прегабалин.

Инъекции кортикостероидов могут быть использованы при мононевропатиях, и могут помочь некоторые противосудорожные препараты, такие как габапентин или прегабалин.

Лечебные процедуры

Доступны различные медицинские процедуры.К ним относятся:

- Чрескожная электрическая стимуляция нервов : Электроды пропускают через кожу легкий электрический ток. Это может помочь при боли и повышенной чувствительности.

- Плазмаферез : Эта терапия может помочь людям с воспалительными или аутоиммунными заболеваниями. Практикующий удаляет кровь из тела, затем отделяет от крови антитела и другие белки, прежде чем вернуть кровь в тело.

- Иммуноглобулинотерапия : Людям с воспалительными и аутоиммунными заболеваниями дают высокий уровень белков, которые действуют как антитела, которые помогают поддерживать иммунную функцию.

- Физическая терапия : Людям с мышечной слабостью или проблемами координации может помочь физиотерапия.

- Ортопедические и другие приспособления : Подтяжки, трости, гипсовые повязки, шины, ходунки и инвалидные коляски могут обеспечить поддержку и облегчение боли людям с невропатией рук, ступней, ног и рук.

Если невропатия вызвана сдавлением нерва, может быть рекомендовано хирургическое вмешательство.

Альтернативные методы лечения

Альтернативные и дополнительные методы лечения могут помочь некоторым людям с полинейропатией.Примеры включают:

Однако эти препараты не были широко изучены.

Профилактика полинейропатии включает ограничение факторов риска и лечение основных состояний. Человек с полинейропатией не сможет избежать всех факторов риска, но некоторые варианты образа жизни могут снизить риск. Это:

- отказ от алкоголя

- избегание воздействия токсинов, включая сигаретный дым

- ограничивающие факторы, которые способствуют физическим травмам или травмам, такие как повторяющиеся действия и ограничивающие положения

- получение достаточного количества сна и физической активности для поддержки иммунной функции

- соблюдают сбалансированную диету, богатую витаминами и минералами

- учитывая добавки витамина B-12, если вы веган или вегетарианец

Устранение основных заболеваний

Устранение любых сопутствующих заболеваний может помочь предотвратить начало состояния. Люди с диабетом и другими состояниями, связанными с полинейропатией, должны внимательно следить за планом лечения, разработанным их врачом, а также следить за тем, чтобы они посещали все медицинские осмотры.

Люди с диабетом и другими состояниями, связанными с полинейропатией, должны внимательно следить за планом лечения, разработанным их врачом, а также следить за тем, чтобы они посещали все медицинские осмотры.

Outlook

Перспективы полинейропатии различаются и могут зависеть от первопричины, поврежденных нервов и степени повреждения.