Социальная дезадаптация детей и подростков: Социальная дезадаптация детей, подростков — причины, коррекция

Здоровье, самочувствие и успешность человека во многом определяется его умением адаптироваться к окружающим условиям и налаживать связи с людьми. Кому-то это удается очень легко, кто-то учится в течение жизни, а для некоторых это превращается в настоящую проблему. Психологическая дезадаптация не только ухудшает качество жизни человека, но и может стать причиной развития множество психологических и социальных проблем – от отсутствия круга общения до невозможности работать и содержать себя.

Содержание статьи:

Что такое десоциализация

Десоциализация или социальная дезадаптация – это полная или частичная неспособность человека адаптироваться к существующим вокруг него условиям среды и обществу.

Адаптационный механизм является одним из важнейших условий успешного существования человека, благодаря ему он с детства приучается соблюдать определенные нормы, общаться согласно существующим в конкретном обществе правилам и вести себя соответственно возникающим ситуациям. Нарушение этого адаптационного механизма приводит к «срыву» или отсутствию появления налаженных связей между индивидуумом и социумом, человек «не вписывается» в существующие рамки и не может полноценно взаимодействовать с окружающими.

Причины социальной дезадаптации могут быть разными, только часть людей, страдающих от подобного расстройства, имеют различные психопатологии, у остальных это состояние возникает в результате неправильного воспитания, стрессов или депривации.

Дезадаптация у детей

Особое значение приобретает дезадаптация детей в современном обществе. Все больше детей в развитых и развивающих странах страдают разнообразными нарушениями поведения и психики. Большинство из них не могут нормально адаптироваться к социуму и, по мере их роста и взросления, количество проблем только увеличивается. Причем, по мнению специалистов, только чуть больше половины таких детей страдает от неврологических заболеваний и психопатологий, у других нарушение социальной адаптации возникает из-за условий их жизнедеятельности, неправильного воспитания или его отсутствия, а также влияния родителей и окружающей среды.

Социальная дезадаптация детей и подростков может крайне отрицательно отразится на их развитии – такие дети не могут нормально устанавливать контакты со сверстниками, а затем – с окружающими их людьми, у них возникают деформации личности, асоциальные наклонности, может развиться неврологическое заболевание или они не смогут достичь каких-либо успехов в будущем.

Своевременная коррекция таких нарушений у детей и подростков помогает им достаточно быстро преодолеть состояние дезадаптации и усвоить все необходимые навыки. Во взрослом возрасте и у старших подростков на это требуется гораздо больше времени и усилий – это связано, как с меньшей пластичностью психики, так и с количеством «навыков», которые необходимо восполнить.

Это неоднократно подтверждалось многочисленными исследованиями и практической деятельностью – дети в раннем возрасте находившиеся в состоянии социальной дезадаптации, легко и быстро догоняют и даже опережают своих сверстников в развитии при помещении их в благоприятные условия. А вот взрослым, выросшим в состоянии дезадаптации, гораздо сложнее усвоить необходимую информацию и «влиться» в более сложный социум.

Причины дезадаптации

Десоциализация или психическая дезадаптация может возникнуть из-за психологических, физических или социальных причин. Самыми значимыми, на сегодняшний день, считаются социальные и социально-экономические причины, так и нарушения в работе нервной системы и особенности психики могут быть скорректированы правильным воспитанием и развитием, а вот не соблюдение правил воспитания в социуме может привести к проблемам с социальной адаптацией даже при полном физическом и психическом здоровье.

Социально психологическая дезадаптация возникает при:

- Физических или биологических нарушениях – травмах головного мозга, заболеваниях нервной системы, инфекционных заболеваний, протекающих с высокой температурой и интоксикацией.

- Психологических нарушениях – особенности нервной системы (слабость, излишнее возбуждение, нарушение волевых процессов), акцентуации характера и так далее.

- Социальных нарушениях – особенно значим этот фактор в детском и подростковом возрасте. Неправильное воспитание, отвержение ребенка или подростка семьей или коллективом может привести к дезадаптации и развитии серьезных нарушений психики. Взрослые также могут страдать от социально-психологической дезадаптации оказавшись в непривычной и враждебной для них обстановке, ситуации всеобщего неприятия или травмы (например, психически здоровый, полностью адаптированный взрослый человек при помещении в места лишения свободы или асоциальное сообщество).

Десоциализация в детском и подростковом возрасте может быть вызвана и некоторыми другими факторами, например, длительным содержанием ребенка без родителей или нарушением общения в школе.

Госпитализм у детей – это патологический синдром, который развивается у детей, длительное время находящихся в условиях больницы или интерната, насильно оторванных от родителей и привычного круга общения. Дефицит общения приводит к отставанию в физическом и психическом развитии, формированию эмоциональных нарушений и социальной дезадаптации. Такие нарушения возникают из-за отсутствия достаточного внимания со стороны взрослых, а также недостатка положительных и отрицательных раздражителей со стороны социума. Ребенок в таких условиях предоставлен самому себе и не может полноценно развиваться.

Синдром госпитализма у детей развивается не только при помещении в больницу, но и при длительном пребывании в интернате, детском доме и других местах, где ребенок лишается привычного круга общения.

У подростков чаще возникает школьная дезадаптация. Десоциализация развивается в случае «непохожести» ученика на других сверстников, причем причиной «изгнания из общества» может быть любая отличительная черта: низкая или высокая успеваемость, внешние данные, индивидуальные черты или что-то другое. Школьная дезадаптация часто возникает при смене привычной среды для ребенка, резком изменении его внешности или социального фактора, иногда – без видимых причин. Отторжение, насмешки со стороны сверстников и отсутствие поддержки со стороны учителей и взрослых приводят к нарушению установления социальных связей и утраты своего места в социуме.

Кроме вышеперечисленных причин десоциализация может возникать из-за нервных и психических расстройств у детей и взрослых:

- Аутизма

- Шизофрении

- Биполярном – расстройстве личности

- Обсессивно-компульсивное расстройстве и так далее.

Симптомы десоциализации

Социальная дезадаптация проявляется в невозможности человека полноценно приспособиться к окружающим его условиям. Выделяют полную и частичную социальную дезадаптацию. При частичной дезадаптации человек перестает контактировать или соприкасаться с определенными сферами жизни: не ходит на работу, не посещает мероприятия, отказывается от общения с друзьями. При полной – нарушения возникают во всех сферах жизни, человек замыкается в себе, перестает общаться даже с самыми близкими и постепенно теряет связь с окружающей его действительностью.

Признаки социальной дезадаптации:

- Агрессивность – один из самых характерных признаков. Дезадаптированные дети становятся агрессивными, так как они просто не понимают как себя вести и заранее занимают защитную позицию. Подростки и взрослые также используют вербальную и невербальную агрессию, манипуляции и ложь для наиболее быстрого достижения целей. В таком состоянии они не делают попыток наладить взаимодействие с окружающими и не пытаются понять, какие в этом обществе существуют нормы и правила.

- Замкнутость – еще один характерный признак. Человек перестает общаться с окружающими, он полностью уходит в себя, прячется от людей, препятствует попыткам завязать с ним отношения.

- Социофобия – постепенно развивается страх перед общением, большим количеством людей, необходимостью разговаривать с кем-то и так далее. Человеку становится все сложнее сделать что-то, выходящее за рамки его ежедневных дел, он начинает бояться посетить незнакомое место, сходить куда-то, завести разговор с незнакомым человеком или даже, выйти из дома.

- Отклоняющееся поведение – отсутствие социальных контактов приводит к игнорированию существующих в обществе норм и правил. Результатом этого часто становится отклоняющееся или асоциальное поведение.

Коррекция

Социальная дезадаптация характеризуется утратой связей с обществом и окружающим миром и если вовремя не будет проведена коррекция этого состояния, то возможно полное разрушение личности или ее недоразвитие.

Коррекция социальной дезадаптации начинается с установления причин ее развития и зависит от возраста пациента.

Людям, у которых синдром десоциализации, возник во взрослом возрасте, рекомендована помощь психотерапевта или психолога, посещение тренингов, обязательное налаживание социальных контактов, работа с собственным поведением, страхами и так далее.

Дезадаптированные дети нуждаются в длительной совместной работе родителей или воспитателей, педагогов и психологов. Необходимо оценить степень отставания в развитии, понять, что в психике ребенка изменилось из-за социальной дезадаптации и скорректировать эти нарушения.

Профилактика школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности у детей и подростков на сегодняшний день является важнейшей задачей современного общества.

проявление и помощь со стороны взрослых

Каждый родитель в процессе воспитания своего ребенка не раз сталкивается с проблемой и трудностями, носящими социальный характер. Наиболее остро вопрос социальной дезадаптации проявляется в случае с детьми и подростками.

Прежде, чем перейти к рассмотрению основных видов помощи со стороны родителей, необходимо определиться, что такое социальная дезадаптация, как она проявляется и каковы основные причины ее возникновения. Это необходимо для того, чтобы правильно и грамотно подойти к решению проблемы и максимально помочь ребенку выйти из подобной ситуации. Общеизвестно, что все дети копируют своих родителей, подражают им и всячески стремятся походить на них. Девочки зачастую даже пользуются гардеробом и косметичкой мамы, чтобы выглядеть аналогичным образом.

Часто дело доходит до того, что малышки пытаются взять на себя всю работу по дому: помыть посуду, подмести, постирать, приготовить обед. Что же касается мальчиков, они повторяют действия своих отцов. Если проследить, можно заметить, с каким важным видом они пытаются говорить по телефону, починить машинку, одеться и так далее. Это вполне нормальное поведение детей, и родители играют в данном случае важную социальную роль, поскольку участвуют в процессе становления ребенка, как становления индивидуальной личности. Но, к сожалению, не всегда родители ведут себя правильно, и это является одной из причин возникновения и развития социальной дезадаптации ребенка или подростка.

Социальная дезадаптация представляет собой частичную или полную утрату человеком способности приспосабливаться к условиям и факторам социальной (окружающей) среды. Другими словами, находясь в подобном состоянии, человек теряет способность взаимодействовать со средой и не имеет возможности осуществлять позитивную социальную роль в определенных условиях.

Подобное явление состоит из четырех уровней, каждая из которых характеризуется соответствующими признаками. Нижний уровень дезадаптации считается наиболее безобидным, так как носит скрытый характер и проявляется не всегда. Второй — «половинный» уровень — проявляется в виде дезадаптивных пертурбаций и носит характер «вспышки», поскольку некоторые отклонения, по мере возникновения, могут снова появиться. Следующий уровень — устойчиво входящий — носит достаточной глубокий характер и способен разрушить прежние связи и механизмы. И, наконец, уровень закрепившейся дезадаптации, когда имеют место очевидные признаки заболевания. Как показывает практика, целесообразно на ранних этапах развития заболевания обратиться к соответствующему специалисту с целью своевременного лечения и оказания помощи.

Хотя в действительности немаловажную роль играют сами родители, поскольку для устранения и преодоления социальной дезадаптации крайне важно семейное благополучие. Понятие дезадаптация может проявляться в двух формах семейного неблагополучия: явной и скрытой. Явная форма проявляется в том случае, когда оба родителя или один из них злоупотребляют алкоголем, ведут аморальный образ жизни, являются нарушителями закона. Что касается скрытой формы, в данном случае внешний вид родителей может никоим образом не говорить об имеющихся проблемах.

Вполне возможно, что в такой семье не злоупотребляют спиртными напитками, не нарушают законов, придерживаются порядочного образа жизни, однако отсутствует родительская любовь, общение и внимание к детям. В последнее время понятие социальной дезадаптации начинает широко распространяться среди детей и подростков по причине социально-экономической нестабильности страны в целом. Многие родители вынуждены работать на двух работах, чтобы свести концы с концами, что приводит к отсутствию внимания к своим детям и недостатку общения с ними.

Многие женщины, исходя из тех же соображений нехватки денег, ведут аморальный образ жизни, задевая тем самым самолюбие ребенка и отдаляя его от семьи. Недавние исследования показали, что для здорового развития и формирования ребенка одного питания и должного ухода недостаточно. Без постоянной эмоциональной связи с родителями, их поддержки и любви ребенок растет психически и физически нездоровым, что в конечном итоге и приводит к развитию социальной дезадаптации.

Поведение ребенка способно подсказать, страдает ли он дезадаптацией или нет. Не заметить проявление «заболевания» невозможно, поскольку ребенок открыто демонстрирует вызывающее поведение по отношению как к взрослым, так и к сверстникам. В некоторых случаях могут иметь место, злость, жестокость, агрессивность и даже насилие над животными и людьми. Именно поэтому социальная дезадаптация может стать причиной детской преступности, которая в последнее время все больше растет. Это проявляется в сотрудничестве детей и подростков (как девочек, так и мальчиков) с преступным миром, занятии сутенерством и проституцией, совершении преступления различного уровня.

Кроме того, социальная дезадапация детей может, в свою очередь, проявляться в двух видах: активной и пассивной, каждый из которых опасен по-своему и завершается плачевным образом как для ребенка, так и для его родителей, друзей, окружающих. Сами по себе такие дети уже сложные по натуре, они не слушаются родителей, считаются только со своим мнением, бунтуют, становятся агрессивными, если кто-либо пытается вмешаться в их жизнь, и выбирают «уличный» путь развития и формирования. Дети и подростки, относящиеся к активной социальной дезадаптации, — это не просто шалуны, а неуправляемые хулиганы.

Впоследствии они становятся преступниками, так как их деятельность напрямую связана с воровством, мошенничеством, оскорблениями, хулиганством, побоями, изнасилованием, убийством и прочими. Что касается пассивной формы дезадаптации, такие дети и подростки в частности отказываются от активной жизнедеятельности, уклоняются от выполнения своих гражданских обязанностей̆, долга, проявляют нежелание решать как личностные, так и социальные проблемы.

Примерами такого поведения могут стать прогулы учебных занятий, бродяжничество, регулярное употребление алкоголя, наркотиков или токсических средств. В более запущенных и тяжелых случаях проявлением социально-пассивной дезадаптации может стать самоубийство. Как правило, когда мы встречаем на своем пути таких детей, мы стараемся оградить себя или своих родных от них, полагая, что общение с ним может нанести только вред или завершиться чем-то нехорошим.

Такое наше поведение еще больше усугубляет ситуацию и делает детей с социальной дезадаптацией еще более агрессивными. Исходя из подобных рассуждений, специалисты разработали ряд профилактических и превентивных мер, направленных на решение и устранение проблемы. Наиболее активное участие в решении проблемы играют сами родители этих детей, а также окружающие их родные, близкие, друзья, то есть те люди, с кем имеется прямой и непосредственный контакт.

Соблюдение и реализация профилактических и превентивных мер необходимы для формирования правильных норм поведения ребенка, обучения и укрепления в нем понимания адекватного применения социальных ролей в определенных жизненных позициях. Для этого необходимо: организовать кружки внеурочной занятости учащихся, организовать спортивные секции по интересам и возможностям, создать мероприятия и тренинги с целью пропагандирования здорового образа жизни, по мере возможности создать и развить у ребенка чувство защищенности и психологического комфорта (чтобы он понял, что существуют люди, которым он может довериться или которые могут оказать ему моральную и физическую помощь) , организовать работу по сплочению и мотивации к учебе, включить детей и подростков с социальной дезадаптацией в полезную деятельность для них и общества деятельность, периодически мотивировать обучающихся к самовоспитанию, контролировать и корректировать эмоциональное состояние, постоянно ведя с ними беседы.

В действительности реализация перечисленных мероприятий потребует много времени и ресурсов, однако все проблемы преодолимы, поскольку правильно начавшийся процесс перевоспитания и оказания помощи детям и подросткам с социальной дезадаптацией практически в большинстве случаях имеет положительный результат. Практика показывает, что эффективность в случае с детьми намного превышает таковую в случае с подростками. Дело в том, что подростки прошли более долгий путь, и, грубо говоря, проблема дезадаптации принимает хронический характер.

Следует еще раз предупредить о том, что главную роль в решении проблемы должны играть сами родители, поменяв свое поведение и отношение к своим детям. Даже если ребенок будет ходить к специалисту и послушно выполнять все мероприятия, атмосфера в семье помешает благоприятному исходу. Поэтому весь процесс должны пройти не только дети, но и родители, меняя свой образ жизни и параллельно помогая своему малышу преодолеть все барьеры и препятствия. Таким образом, социальная дезадаптация подростков и детей является на сегодняшний день одной из важных проблем социального характера, требующая немедленного вмешательства с последующей разработкой мероприятий и поэтапной их реализацией.

Если не следовать указанным рекомендациям, становление ребенка, как отдельной и самостоятельной личности примет неправильный оборот, и из ребенка вырастет преступник, опасный для общества. Порой мы не можем понять, что побуждает маньяка убить человека или вора совершить кражу? Не многие из нас пытаются осознать, что не может человек родиться таким, что существуют определенные предпосылки и мотивы, побуждающие его поступать противозаконным или аморальным образом. Многие родители ошибочно полагают, что предоставив ребенку полную свободу, они обеспечивают тем самым самостоятельный выбор. На самом же деле каждый ребенок нуждается в родительской опеке, любви, ласке, совете, поддержке, помощи.

Это именно те факторы, которые участвуют в здоровом формировании ребенка, как личности. Без них ребенок растет безжалостным, агрессивным, чересчур самостоятельным и не нуждается ни в ком, полагая, что в этом мире нужно надеяться только на себя и на свои силы. Роль родителей заключается в том, чтобы они принимали активное участие в воспитании ребенка. Дело не только в том, чтобы вовремя обуть его и дать ему высшее образование. Пойдет на пользу ежедневное общение с ребенком, попытка узнать о его проблемах, страхах и переживаниях, искренне и активное участие в решении каких-либо вопросов, беспокоящих его. Кроме того, если не каждый день, то несколько раз в неделю необходимо совершать с ребенком пешие прогулки, поездки за город, походы по магазинам. музеям, театрам и другим развлекательным и общественным местам.

Подобные действия и мероприятия крайне необходимы ребенку, чтобы он осознал, что может всячески рассчитывать на своих родителей, что его любят, в нем нуждаются, с ним считаются. Следует также избегать семейных конфликтов при детях. Практически в каждой семье чуть ли не каждый день происходит выяснение отношений, ссоры, оскорбления и унижение. Ребенок не должен быть свидетелем семейных драм, поскольку подобные конфликты ранят его самолюбие, влияют на его психику, искажая его представление о жизни, вызывая в нем страх за будущее и меняя нормальную ориентацию. Поэтому неудивительно, что подобных семьях дети растут распущенными, злыми и грубыми, у них отсутствует интерес к учебе, к знаниям и наукам. Они стараются обеспечить себе покой и уйти от семейных проблем с помощью наркотиков и алкоголя, «украшая» свое существование в преступном мире.

Таким образом, в статье был представлен материал о том, что такое дезадаптация, определение понятия, виды, причины и признаки ее проявления. Как видно из описания, необходимо вмешательство со стороны специалистов и родителей.

какие могут быть у детей и подростков

Социальная дезадаптация – современный недуг отдельных людей. Несмотря на то, что всевозможные компьютеры, телефоны, возможности работать и платить дистанционно способствуют отчуждению от общества, полезного в этом мало. Человеку необходимо общение, а также соблюдение некоторых норм поведения. Так он может расти и развиваться.

Люди испытывают трудности в общении

Социальная дезадаптация что такое

Понятие социальной дезадаптации принадлежит трем сферам: это психология, социология и педагогика. Отвечая на вопрос, что такое дезадаптация личности в психологии, во внимание берется умение человека приспосабливаться к условиям, продиктованным неким обществом. Говоря точнее, индивид имеет проблемы с адаптацией, либо он не может правильно соблюдать правила и нормы поведения в социальной сфере.

Определение в психологии

Дезадаптация – это в психологии не просто неумение соблюдать общественные нормы и правила поведения, но и опасность пережить деградацию. Суть в том, что индивид испытывает трудности при контакте с окружающими его людьми.

Обратите внимание! Множество факторов способствует развитию данного недуга. Нет необходимости выходить из дома – работать можно через интернет, оплачивать счета дистанционно с помощью карточки, даже покупки заказываются по телефону.

Виды социальной дезадаптации

Когда индивид наблюдает сложности в общении, нахождении в кругу других людей, испытывает внутренний дискомфорт и понимает, что ему становится сложнее привыкать к новым социальным группам, он страдает от данного недуга. Существуют разные виды дезадаптации, среди которых выделяют патогенную, психосоциальную и непосредственно социальную. Человек намеренно избегает контактов или, например, проявляет неадекватное, агрессивное отношение к окружающим.

Медицинская

Медицинская, или патогенная социальная, дезадаптация характеризуется не столько изменениями поведения, сколько предрасположенностью к ним. Отмечается, что такое явление может произойти ввиду врожденных особенностей или недостатков, в пример можно привести уровень умственного развития.

Психологическая

Социально-психологическая дезадаптация характеризуется особенностями развития организма, гормональными изменениями, психическими нарушениями. Кроме того, появлению дезадаптации способствуют страхи, особенно те, которые формируются в фобии.

Недуг может возникнуть вследствие гормональных изменений

Причины социальной дезадаптации

Дезадаптация личности – современный недуг, которому подвержены люди любого возраста, в частности, школьники младшего возраста, подростки, взрослые люди. Во многом причины данного отклонения закладываются с детства, когда ребенок не был обучен правильным социальным контактам, общению. Также отношение родителей к растущему ребенку имеет большое значение на разных этапах взросления. Все же существуют прочие причины развития дезадаптации.

У детей

Факторы социальной дезадаптации личности ребенка зависят от семейной атмосферы: в каких условиях он воспитывался, каково поведение родителей и прочих родственников по отношению к малышу. Ребенок испытывает неспособность дать себе адекватную оценку в процессе общения, эмоциональную неуравновешенность, в целом низкие навыки общения.

У подростков

Признаки подростковой дезадаптации выражаются в высоких требованиях к окружающим, неадекватности восприятия критики, готовности унизить собеседника. Наряду с гормональной перестройкой, подросток испытывает эмоциональную неуравновешенность. Все это может усугубляться так называемой травлей в школьные годы.

Обратите внимание! В процессе общения со сверстниками подросток ведет себя пассивно или, напротив, агрессивно, в силу чего группа «выталкивает» его за границы данного общества, либо ребенок покидает его самостоятельно, испытывая негативные чувства от полученного опыта.

У взрослых

У взрослого человека данный недуг развивается в силу заболеваний нервной системы, а также травм головного мозга и прочих физических нарушений. Также возникновение дезадаптации наблюдается по причине отклонений психического характера, например, при повышенной возбудимости или, наоборот, слабости. Имеет значение и воспитание, а также временное или постоянное нахождение во враждебной обстановке, что само по себе отвращает индивида от дальнейших контактов с людьми, проявляющими даже незначительную агрессию.

Признаки, симптомы и диагностика дезадаптации

Неспособность знакомиться, поддерживать общение, дискомфорт из-за вынужденного нахождения в обществе – все это социально психологическая дезадаптация. Основные признаки человека, испытывающего данное социальное отклонение:

- В состоянии дезадаптации индивид испытывает затруднения в учебе или работе, если ему приходится подчиняться жестким правилам, а также постоянно контактировать с потоком людей.

- Он не испытывает нужды в удовлетворении социальных потребностей.

- Наблюдается отсутствие навыков общения.

- Дискомфорт в процессе общения или нахождения среди группы людей, независимо от уровня знакомства с окружающими.

Данное отклонение мешает повседневной жизни

В целом, индивид осознанно отстраняется от контактов, общения. Примечательно, что современные технологии вполне способствуют такому образу жизни, поскольку работать, общаться, платить за товары и услуги можно, не выходя из дома.

Уровни социально-психологической дезадаптации

Выделяют 4 уровня дезадаптации:

- Начальный этап можно интерпретировать как нижний уровень, латентные проявления признаков недуга;

- «Половинный» уровень – т.е. некоторые отклонения социального поведения то проявляются, то исчезают;

- Устойчиво входящий – очевидные социальные нарушения;

- Закрепившаяся дезадаптация – набор признаков, осложняющих повседневную жизнь индивида.

Как лечить, методы коррекции

В зависимости от формы и характера болезни можно вызвать смягчение признаков, затем их устранение. Следует как можно раньше обратиться к психологу. Он обязательно посоветует наладить социальные контакты и поможет пациенту со временем делать это без страха.

Обратите внимание! Будут полезны тренинги по развитию хобби, т. е. нахождение среди людей со схожими интересами.

Важен оптимистический настрой, что будет вырабатываться постепенно. В конце концов, человек будет жить полной жизнью.

Профилактика социальной дезадаптации

Закрываясь от мира, человек неосознанно усложняет себе жизнь. Общение, учеба, работа требуют придерживаться социальных правил, чтобы добиться успеха. Даже есть понятие «полезных знакомств», подразумевающее, что каждый человек приносит пользу.

Общение – это труд, бывает и горький опыт. Он необходим, чтобы сделать свое социальное поведение максимально эффективным, заодно научиться разбираться в людях.

Психический недуг поддается лечению

Дезадаптации подвергаются как дети, так и взрослые. Причины кроются в воспитании, гормональных изменениях, физических и психических отклонениях, а также получении негативного опыта общения. Однако дезадаптацию можно корректировать, купировать, необходима профессиональная помощь.

Видео

Социальная дезадаптация подростков — Студопедия

Процесс социализации – это введение ребенка в социум. Данный процесс характеризуется сложностью, многофакторностью, разнонаправленностью и слабым прогнозированием в конечном итоге. Процесс социализации может длиться всю жизнь. Не стоит отрицать также воздействие врожденных качеств организма на личностные свойства. Ведь происходит становление личности только по мере включения человека в окружающий социум.

Одни из обязательных условий для формирования личности является взаимодействие с другими субъектами, передающими накопленные знания и жизненный опыт. Это свершается не посредством простого овладения общественными отношениями, а как результат сложного взаимодействия социальных (внешних) и психофизических (внутренних) задатков развития. И представляет собой сплоченность социально-типических черт и индивидуально-значимых качеств. Из этого следует, что личность социально обусловлена, развивается только в процессе жизнедеятельности, в смене детского отношения к окружающей реальности. Отсюда можно сделать вывод, что степень социализации индивида обуславливается множеством компонентов, которые в соединении складывают общую структуру влияния социума на отдельно взятого индивида. А наличие определенных дефектов в каждом из таких компонентов ведет к образованию в личности социальных и психологических качеств, которые способны привести личность в конкретных обстоятельствах к конфликтным ситуациям с социумом.

Под воздействием социально-психологических условий внешней среды и при присутствии внутренних факторов у ребенка появляется дезадаптация, проявляющаяся в виде анормального — девиантного поведения. Социальная дезадаптация подростков зарождается при нарушениях нормальной социализации и характеризуется деформацией референтных и ценностных ориентаций подростков, снижением значимости референтного характера и отчуждением, в первую очередь, от воздействия педагогов в школе.

В зависимости от степени отчужденности и глубины образовавшихся деформаций ценностных и референтных ориентаций различают две фазы социальной дезадаптации. Первая фаза заключается в педагогической запущенности и характеризуется отчуждением от школы и потерей референтной значимости в школе при сохранении достаточно высокой референтности в семье. Вторая фаза более опасная и характеризуется отчуждением и от школы, и от семьи. Теряется связь с главными институтами социализации. Происходит усвоение искаженных ценностно-нормативных представлений и появляется первый криминальный опыт в юношеских группировках. Результатом этого будет не только отставание в учебе, плохая успеваемость, но и возрастающий психологический дискомфорт, которые испытывают подростки в школе. Это толкает подростков на поиск новой, нешкольной среды общения, другого референтного коллектива сверстников, который впоследствии начинает играть ведущую роль в процессе социализации подростков.

Факторы социальной дезадаптации подростков: вытеснение из ситуации роста и развития личности, пренебрежение личностным стремлением к самореализации, самоутверждению общественно приемлемым способом. Последствием дезадаптации будет являться психологическая изоляция в коммуникативной сфере с потерей ощущения принадлежности к свойственной ей культуре, переходом на установки и ценности, доминирующие в микросреде.

Неудовлетворенные потребности могут привести к повышенной социальной активности. А она, в свою очередь, может вылиться в социальном творчестве и это будет позитивным отклонением, или проявится в антиобщественной деятельности. Если она не найдет выхода, то может устремиться на поиски выхода в пристрастии к спиртным напиткам или наркотикам. В самом неблагоприятном развитии – суицидальная попытка.

Сложившаяся социальная, экономическая нестабильность, критическое состояние систем здравоохранения и образования не только не способствует комфортной социализации личности, но и усугубляет процессы дезадаптации подростков, связанные с проблемами в семейном воспитании, которые ведут к еще большим аномалиям в поведенческих реакциях подростков. Поэтому все больше процесс социализации подростков приобретает негативный характер. Усугубляется ситуация духовным прессингом криминального мира и их ценностей, а не гражданских институтов. Разрушение основных институтов социализации приводит к росту преступности среди несовершеннолетних подростков.

Также на резкий рост количества дезадаптированных подростков влияют следующие социальные противоречия: безразличие в средней школе к курению, отсутствие действенного метода борьбы с прогулами, которые сегодня практически стали нормой школьного поведения наряду с длящимся сокращением воспитательной и профилактической работы в государственных организациях и учреждениях, которые занимаются досугом и воспитанием детей; пополнение несовершеннолетних группировок преступников за счет подростков, которые бросили школу и отстают в учебе наряду со снижением социальных взаимосвязей семьи с педагогами. Это облегчает установление контактов подростков с преступными группировками несовершеннолетних, где свободно развивается и приветствуется противоправное и девиантное поведение; кризисные явления в социуме, которые способствуют росту аномалий в социализации подростков наряду с послаблением воспитательного влияния на подростков общественных коллективов, которые должны осуществлять воспитание и общественный контроль за действиями несовершеннолетних.

Следовательно, рост дезадаптации, девиантных поступков, подростковой преступности — это результат глобального социального отчуждения детей и молодежи от общества. А это является следствием нарушения непосредственно процессов социализации, которые стали носить неуправляемый характер, стихийную направленность.

Признаки социальной дезадаптации подростков, связанные с таким институтом социализации как школа:

Первым признаком является неуспеваемость по школьной программе, которая включает в себя: хроническую неуспеваемость, второгодничество, недостаточность и отрывочность усвоенной общеобразовательной информации, т.е. отсутствие системы знаний и навыков в учебе.

Следующий признак – это систематические нарушения эмоционально окрашенного личностного отношения к обучению в целом и некоторым предметам в частности, к педагогам, жизненным перспективам, связанным с обучением. Поведение может быть равнодушно-безучастным, пассивно-негативным, демонстративно-пренебрежительным и др.

Третий признак – регулярно повторяющиеся аномалии поведения в процессе школьного обучения и в школьной среде. Например, пассивно-отказное поведение, неконтактность, полный отказ от школы, устойчивое поведение с нарушением дисциплины, характеризующееся оппозиционно-вызывающими действиями и включающее в себя активное и демонстративное противопоставление своей личности другим ученикам, учителям, пренебрежение к принятым в школе правилам, вандализм в школе.

Социальная дезадаптация —ее виды, причины и проявления.

Автор: Ашихмина Евгения Владимировна, воспитатель МКУ СРЦН «Алые паруса»

Описание работы:Предлагаю статью для социально-реабилитационных центров, для работы с дезадаптированными детьми. Эту статью можно использовать на педагогических советах, методических объединениях, семинарах.

Социальная дезадаптация – это неспособность индивида отвечать на предъявляемые ему требования, которые основаны на ожиданиях, соответствующих его социальному статусу и занимаемому им месту в конкретной системе сложившихся межличностных взаимоотношений. В том числе его неспособность применять на практике общественно — исторически выработанные способы деятельности, овладение которыми соответствует его индивидуальным возможностям и необходимы для удовлетворения собственных потребностей.

В зависимости от вида, природы, степени, характера дезадаптации выделяют следующие виды дезадаптации :

1. Патогенная дезадаптация — вызвана патологиями отклонениями в психическом развитии и в нервнопсихических заболеваниях в основе, которых лежат функциональные поражения центральной нервной системы.

По степени и глубине проявления делится на устойчивую патогенную дезадаптацию и не устойчивую психогенную дезадаптацию.

К устойчивой, относятся ограниченные поражения головного мозга, психозы, отставание в умственном развитии, дефекты органов чувств.

К неустойчивой относят фобии, навязчивые дурные привычки, энурез, энкопрез. Вызвана неблагоприятной социальной школьной, семейной ситуацией.

2. Психосоциальная дезадаптация — связана с возрастными и индивидуальными психическими особенностями ребенка; устойчивая форма — акцентуация характера, дефекты эмоционально — волевой сферы (безволие, податливость чужому влиянию).

3 . Социальная дезадаптация — проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциальных нормах поведения и деформации внутренней регуляции, референтных и ценностных ориентаций, социальных установок. При социальной дезадаптации речь идет о нарушении процесса социального развития, социализации индивида. При этом нарушения социализации могут быть вызваны как прямыми десоциализирующими влияниями, когда ближайшее окружение демонстрирует образцы асоциального, антиобщественного поведения, взглядов, установок.

В сущности, социальная дезадаптация представляет собой нарушение процесса социального развития, в котором в зависимости от степени и глубины изменений можно выделить две стадии:

1. Школьную социальную дезадаптацию, или педагогическую запущенность, при которой подросток характеризуется хроническим отставанием по ряду предметов школьной программы, сопротивлением педагогическим воздействиям, дерзостью учителям, негативным отношением к учебе; такими формами поведения, как сквернословие, курение, хулиганские поступки, пропуски уроков, конфликтные отношения с учителями, одноклассниками. При этом, несмотря на отставание в учебе, значительная часть педагогически запущенных учащихся отличаются любовью к физическому труду, имеет достаточно четкие профессиональные намерения, стремится к получению рабочей профессии, экономической самостоятельности.

2. Социальная дезадаптация, связанную не только с хроническим отставанием по предметам учебной программы и сопротивлением педагогическим воздействиям, но и с отсутствием у них профессиональной ориентированности, общественно полезных навыков и умений, сужением сферы познавательных интересов. Такие подростки характеризуются глубоким отчуждением от семьи и школы, их социальное развитие происходит в основном под влиянием асоциальных, криминогенных подростковых групп. Им свойственны серьезные различные социальные отклонения, алкоголизм, бродяжничество, наркомания, правонарушения, аморальное поведение.

Причины социальной дезадаптации подростков.

Причинами социальной дезадаптации могут быть:

Ошибки семейного воспитания:

а) недостаток внимания либо его бессодержательность со стороны близких людей;

б) отрицательное влияние на детей поведения родителей;

в) противоречивое отношение родителей к детям;

г) неполный состав семьи;

д) неправильная организация деятельности детей;

е) привитие противоречащих моральным нормам взглядов и убеждений;

Недостатки и просчеты учебно-воспитательной работы в школе:

а) непосильность предъявляемых к учащимся требований;

б) перегрузка учащихся;

в) устойчиво негативная оценка результатов их деятельности;

г) негативный подход к воспитанию;

д) создание атмосферы нетерпимости и обструкции;

е) невнимательное отношение к детям и несоблюдение дифференцированного подхода в учебно-воспитательной работе.

Негативное влияние среды, деформация социальных связей и соответственно референтных и ценностных ориентаций:

а) влияние референтных групп с асоциальной ориентацией;

б) расхождение норм группы с общепринятыми моральными нормами;

в) низкая сформированность структуры общения.

Школьная дезадаптация может быть определена, как особая форма, социальной дезадаптации.

Отличительные особенности социальной дезадаптации подростков определяются возрастом, особым социальным статусом и бурно протекающего процесса психического развития.

1. Индивидуальные психические — искажения личностных черт- деформация мотивационной сферы — несформированность социально приемлемого поведения — педагогическая запущенность.

2. Индивидуальные соматические — хронические заболевания — инвалидность отставание в физическом развитии.

3. Социальные внеучебные — нарушение прав ребенка — отсутствие опеки со стороны взрослых — вовлечение в противоправные действия — бедность семьи ограниченность возможностей познания мира.

4. Социальные школьные — плохой социально- психологический климат учебной группы — низкий социальный статус в учебной группе — низкий уровень преподавания в учебном заведении.

Социальная дезадаптация несовершеннолетних — это явление многогранное, многовариантное, может проявляться с разной степенью интенсивности, широты, в различных вариантах и быть вызвано различными причинами.

На основе выше изложенной точки зрения, мы пришли к выводу, что если ребенок дезадапирован в какой — то одной области, например, взаимоотношениях со сверстниками, а во всех остальных не испытывает никаких трудностей, тогда мы вправе говорить об узкой дезадаптации. В случае если ребенок дезадаптирован еще и в учебе, фиксируем распространенную дезадаптацию. Но бывает так, что дезадаптация захватила многие области жизнедеятельности ребенка тогда речь идет о дезадаптации распространенной или широкой.

Следующий момент — это «проникновение в психику».

Если ребенок проявил грубость, рассеянность или лень (это временное состояние или мотив), можно говорить о поверхностной дезадаптации. Воспитатель допустил бестактность, ребенок обиделся или нагрубил, но это не стало чертой характера и не повлияло на поведение в целом; но если такая грубость начинает проявляться все чаще, переходя в черту характера, речь идет уже о дезадаптации углубленной или глубокой.

Дезадаптация является скрытой, когда ребенок все носит в себе (обиду, тревогу, страх, одиночество), открытой, проявляется довольно четко и ярко выраженной, такая дезадаптация бросается в глаза и очень мешает окружающим и самому ребенку.

Если ребенок растерялся, разозлился, проявил рассеянность или конфликтность, но произошло это быстро, то можно говорить о ситуативности проявления дезадаптации. Если какие то нарушения отношений и деятельности проявляются в сходных ситуациях, но еще не стали чертами характера, на наш взгляд, следует сделать вывод о временной дезадаптации, если же они проявляются практически постоянно, то это дезадаптация устойчивая. Разные виды и подвиды, дезадаптации могут иногда существовать у одного человека, взаимодействуя, переплетаясь, ослабевая, и уничтожая друг друга. Невозможно найти человека, у которого бы элементы дезадаптации, хотя бы ситуативно, никогда не проявлялись, а их проявление зависит от всего мотивационно — личностного строя личности, ее характера, способностей.

Помимо этого, социальной дезадаптация может быть обращена как во внутрь, на себя, так и на окружающий, осознаваться инее осознаваться, самоосуждаться или нет, вызывать или не вызывать желание измениться или что-то изменить — все это порождает проявление типов дезадаптации:

«саморазрушители» — дефект самооценки, самовыражения, взаимоотношений;

«неумеющие» — дефект навыков и умений, деформации предметной дезадаптации;

«инертные» — ослабленность воли и эмоционального контроля;

«конформисты’ — ослабленность воли, принципиальности, стойкости убеждений;

«разрушители» — превалирование агрессивности, несдержанности и равнодушия;

«смирившиеся» — дефект воли, эмоций, занижающий

«конформисты’ — ослабленность воли, принципиальности, стойкости убеждений;

«разрушители» — превалирование агрессивности, несдержанности и равнодушия;

«смирившиеся» — дефект воли, эмоций, занижающий самооценку, деформацию «я»;

«себялюбцы» — напротив, завышающей самооценку, деформацию «я»; «демонстративные» — дефект взаимоотношений, эмоций самооценки; «заблуждающиеся»~ отсутствие правильной оценки себя, своих поступков;

«стремящиеся» — осознание и отрицательное отношение к своим поступкам, отсутствие отрицательного влияния на окружающих и подверженности отрицательным воздействиям, активность в преодолении дезадаптации. Нередко типы дезадаптации могут быть смешанными, сочетая в себе характеристики нескольких типов. Любой из указанных типов дезадаптации имеет различную выраженность в зависимости от отношения ребенка к ней, влияние его на окружающих и стремление дезадаптацию преодолеть.

Приведенная классификация дезадаптации по ее видам, подвидам и типам позволяет более дифференцированно подходить к каждому дезадаптированному подростку. Определение вида дезадаптации дает понять, к какой области проявления следует обратиться, подвида — степень ее запущенности, типа — конкретное поведенческое ее проявление, что, в конечном счете, должно влиять на стратегию работы с подростком.

Вывод: Таким образом, под понятием дезадаптация понимаем социально психологический процесс отклонений в развитии способностей ребенка к успешному овладению знаниями, умениями, навыками активного общения и взаимодействия в продуктивной коллективной деятельности, т.е. это нарушение системы отношений ребенка с собой, с другими, и с окружающим миром.

Так же мы выяснили, что дезадаптация бывает: патогенная, психосоциальная, социальная, которые в свою очередь могут быть различными по глубине распространенности, выраженности, характеру возникновения, длительности протекания, направленности. Выяснили типы проявления, социальной дезадаптации: саморазрушители, неумеющие, инертные, конформисты, разрушители, смирившиеся, себялюбцы, демонстративные, заблуждающиеся, стремящиеся.

Заключение.

Значимость проблемы социальной дезадаптации, обусловлена современной ситуацией в обществе. Социальную ситуацию, сложившуюся в нашей стране, можно охарактеризовать как критическую. С каждым годом, согласно данным статистики, увеличивается число материально необеспеченных семей, детей оставшихся без попечения родителей, социально — педагогически запущенных детей, новорожденных с различными патологиями.

При изучении психолого — педагогической литературы, мы рассмотрели понятие социальной дезадаптации, под которой понимается: неспособность индивида отвечать на предъявляемые ему требования, которые основаны на ожиданиях, соответствующих его социальному статусу и занимаемому им месту в конкретной системе сложившихся межличностных взаимоотношений. В том числе его неспособность применять на практике общественно — исторически выработанные способы деятельности, овладение которыми соответствует его индивидуальным возможностям и необходимы для удовлетворения собственных потребностей.

Так же рассмотрели причины, проявления, виды и типы социальной дезадаптации. Рассмотрели сущность понятия социально — психолого педагогической поддержки, под которой понимается «процесс совместного с подростком определения препятствий мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, воспитании, общении, образе жизни». Существует определенная структура социально — психолого — педагогической поддержки, которая состоит из нескольких этапов: диагностического, поискового этапа, договорного, деятельностного и рефлексивного этапов.

В статье рассмотрен вопрос актуальности проблемы школьной дезадаптации у детей и подростков, сделан анализ природы возникновения и характерных проявлений дезадаптации в детском и подростковом возрасте. Предложены основные направления педагогической работы по профилактике дезадаптационных состояний учащихся общеобразовательной школы.

Ключевые слова: школьная дезадаптация, социальная адаптация, профилактика дезадаптации.

Начавшееся в начале 90-х годов реформирование политической и социально-экономической жизни в Казахстане привело не только к прогрессивным структурным изменениям в стране, но и к обострению различных социальных проблем, обусловленных ускорением ритма жизни в современном обществе. К одной из таких социальных проблем относятся проблемы, связанные с возникновением у сегодняшних детей и подростков отклонений в поведении и присутствием негативных психических состояний, в основе которых лежат дезадаптационные процессы. Школьная дезадаптация, являясь частью социальной дезадаптации, в настоящее время является достаточно распространенным явлением среди детей и подростков в нашем обществе, которое может негативно сказаться на его развитии в целом, так как социальная адаптированность представляет собой интегральный показатель состояния человека, отражающий его возможности выполнять определенные биосоциальные функции. К таким функциям можно отнести адекватное восприятие человеком окружающей действительности и самого себя, адекватную систему отношений с окружающими людьми, способность к общественно — полезному труду, обучению, к организации собственного досуга и отдыха, изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями других людей [1].

Термин «дезадаптация» трактуется как социально-психологическое и социально-педагогическое явление неуспешности ребенка в обучении, связанное с субъективно неразрешимым для него конфликтом между требованиями образовательной среды и ближайшего окружения и его психофизическими возможностями и способностями. Неуспешность ребенка в учебной деятельности, проблемы в отношениях с личностно-значимыми для него людьми негативно сказываются на социально-психологическом благополучии всего личностного развития [2].

При организации профилактической работы дезадаптационных состояний у детей и подростков в образовательном учреждении, следует учитывать, что к основным факторам возникновения дезаптационных состояний относятся: трудности в обучении, семейные дисфункции, нервно-психические заболевания, поведенческие девиации, несбалансированность современной образовательной среды. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос не только изучения природы возникновения и характерных проявлений социальной дезадаптации, но и определение эффективных путей и средств ее профилактики в детской и подростковой среде образовательных учреждений. Основная идея профилактики заключается в устранении социальных предпосылок, способствующих формированию дезадаптационных состояний и принятии своевременных мер по сохранению психического здоровья школьников за счет реализации специальной психолого-педагогической работы.

Образовательный процесс должен включать психолого-педагогическое сопровождение, направленное на профилактику дезадаптивных состояний обучающихся: переутомления, гиподинамии, дистресса и т. д.

Адаптация — это процесс активного освоения учащимся новых условий обучения с целью приспособления их к своим индивидуальным потребностям и возможностям. Состояние социальной дезадаптации характеризуется проблемами в социальном и личностном развитии ребенка, которые негативно влияют на характер межличностных отношений с семьей, педагогами и сверстниками. При этом социальная дезадаптация развивается поэтапно в двух сферах — деятельностной сфере и в сфере отношений [3].

Так, при неблагоприятных социальных и психолого-педагогических условиях, формирование дезадаптации у детей и подростков в учебной деятельности включает в себя пять взаимосвязанных этапов: первичные трудности в учебе; пробелы в знаниях; отставание в усвоении программы по одному или нескольким предметам; частичная или общая неуспеваемость; отказ от учебной деятельности, т. е. непосещение учебных занятий.

Дезадаптация у детей и подростков проявляется и в затруднениях, вызванных необходимостью усвоения различных социальных ролей, учебных программ, норм и требований таких социальных институтов, как семья и школа.

Систематическое отсутствие успехов в учебной деятельности, нарастание напряжения в отношениях с близкими людьми отрицательно сказываются на психологическом благополучии ребенка в целом. В ситуациях постоянных неудач в учебной деятельности, она перестает быть для ребенка значимой, поэтому он начинает искать тот вид деятельности, в которой он был бы более успешен и мог бы раскрыть свой личностный потенциал (досуговая деятельность, занятия спортом, неформальные подростковые группы и т. д.) [4].

В структуре дезадаптации можно выделить следующие основные компоненты: когнитивный, эмоционально-личностный, поведенческий (таблица 1).

Таблица 1

Структура детской и подростковой дезадаптации

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

К основным причинам формирования дезадаптационных состояний в детской и подростковой среде можно отнести:

психофизиологические и когнитивные факторы: индивидуальные свойства темперамента, повышенная тревожность, низкий уровень произвольности, внимания, мышления, памяти и поведения, психологическая и функциональная неготовность к условиям и требованиям учебно-воспитательного процесса, нарушения психического и физического здоровья.

социальные: изменение ролевой позиции ребенка, усвоение ребенком системы новых школьных требований, многообразие учебных требований, повышение уровня сложности программы обучения, увеличение интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузки, изменение родительской позиции по отношению к ребенку, нарушение режима и т. д. [5].

В психолого-педагогической работе по предотвращению у детей и подростков дезадаптационных состояний должны быть реализованы две основные стратегические цели:

1) содействие адаптации всех детей без исключения к школе;

2) профилактика дезадаптационных состояний у учащихся.

Работа по профилактике дезадаптации у детей и подростков — должна носить сугубо индивидуальный характер, с опорой на всесторонний анализ причин дезадаптации конкретного учащегося, которые могут быть связаны с особенностями как психики самого обучающегося, так и с условиями окружающей социально-образовательной среды [6].

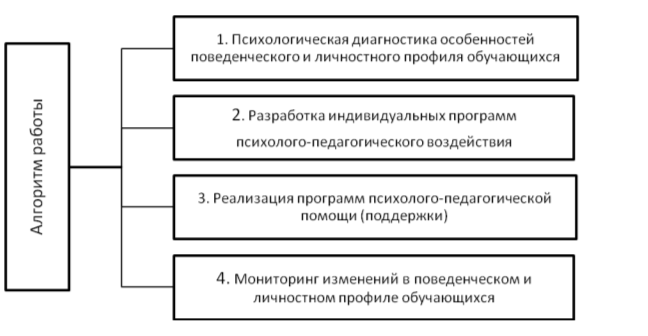

Существует определенный алгоритм работы по предотвращению дезадаптации обучающихся, включающий следующие основные этапы (рисунок 1) [7]:

Рис. 1. Алгоритм работы по предотвращению дезадаптации учащихся

При проведении диагностической работы следует учитывать временные рамки, так как с детьми младшего школьного возраста диагностика не может осуществляться более 30–40 минут, с подростками возможно проведение диагностики в 2 этапа, продолжительность каждого — не более одного часа. Психологическая диагностика особенностей поведенческого и личностного профиля обучающихся позволяет выявить такие характерные аспекты как: уровень адаптации учащегося к условиям школы; круг актуальных проблем в учебной деятельности школьника; отношение учащегося к самому себе; эмоционально-поведенческие проблемы ребенка; особенности межличностных взаимоотношений обучаемого со сверстниками, т. е. определение его социального статуса.

Полученные показатели позволяют определить наиболее эффективные пути коррекционной работы в рамках учебно-воспитательного процесса, конкретизировать задачи по предотвращению формирования у детей и подростков дезадаптационных состояний (переутомления, гиподинамии, дистресса), а так же выявить «группу риска» для углубленной диагностической и усиленной педагогической коррекционно-развивающей работы, направления которой представлены ниже (таблица 2).

Следует учесть, что наряду с описанными проявлениями школьной дезадаптации встречаются и ее скрытые формы, когда при достаточно хорошей успеваемости и дисциплине ребенок испытывает постоянную внутреннюю тревогу и страх перед школой или конкретным учителем, у него отсутствует желание ходить в школу, наблюдаются трудности в общении, формируется неадекватная (как правило, заниженная) самооценка. В таком случае необходима разработка несколько иной коррекционно-педагогической программы по устранению подобных дезадаптационных состояний с опорой на анализ индивидуальных причин их появления.

Таблица 2

Направление педагогической работы с детьми с признаками школьной дезадаптации

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таким образом, к основным направлениям профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми в аспекте межличностных отношений со сверстниками относятся:

развитие самопознания детей и подростков в различных социальных ситуациях, определения своей позиции и способов адекватного поведения в них;

обучение навыкам анализа различных ситуаций общения;

обучение навыкам эмоционального самоконтроля в общении;

создание условий для обращения детей и подростков к собственному опыту общения;

обучение детей и подростков навыкам эффективного взаимодействия в конфликте.

Только такой комплексный подход обеспечивает необходимую эффективность психолого-педагогической работы по предотвращению дезадаптационных состояний у детей и подростков и их коррекцию.

Литература:

-

Казанская В. Г. Подросток: социальная адаптация. — СПб.: Питер, 2011. -

Агеева Л. Г. Социально-психологическая дезадаптация современных подростков и ее причины. — Ульяновск: 2010. -

Шарапановская Е. В. Социально-психологическая дезадаптация детей и подростков. — М.: Сфера, 2005. -

Галушина Э., Комарова О. Игра для подростков «В чем смысл жизни» // Школьный психолог, 2005, № 5. -

Корчуганова И. П. Профессиональное развитие и поддержка педагогов, работающих с детьми «группы риска»: Методическое пособие. — СПб, 2006. -

Крылова Т. А., Струкова М. Л. Социально-педагогические технологии в работе с детьми и семьями «группы риска». — М.: НИИ «Школьные технологии», 2010, — С. 26–52. -

Чепракова Е. А. Разработка коррекционно-развивающих программ. — // Справочник педагога-психолога. Школа. — 2012, № 4.

Социальная дезадаптация детей — Студопедия

Значимость проблем социальной дезадаптации детей определяется сложившейся ситуацией в социуме. Современную ситуацию, которая сложилась в обществе, следует рассматривать как критическую. Последние исследования показывают резкий рост среди детей таких негативных проявлений, как педагогическая запущенность, отсутствие желания обучаться, задержка психического развития, быстрая утомляемость, плохое настроение, истощение, чрезмерная активность и подвижность, отсутствие целенаправленности в умственной деятельности, проблемы с концентрацией внимания, ранняя наркотизация и алкоголизация.

Очевидно, что на образование перечисленных проявлений непосредственно воздействуют биологические и социальные обстоятельства, тесно взаимосвязанные и обусловленные, в первую очередь, трансформирующимися условиями жизнедеятельности детей и взрослых.

Проблемы социума непосредственно отображаются на семье в целом и детях в частности. Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что сегодня 10% детей характеризуются различными отклонениями в развитии. Большинство детей от младенчества и до подросткового возраста имеют какую-либо болезнь.

На социальную адаптацию взрослого молодого человека воздействуют условия его формирования в детском и подростковом возрастах, его социализация в социальной детской среде. Поэтому и возникает существенная проблема социальной и школьной дезадаптации ребенка. Главной ее задачей является предотвращение – профилактика, и коррекция, т.е. методы, направленные на исправление.

Дезадаптированный ребенок – это ребенок, который отличается от своих сверстников по причинам проблем с адаптацией в жизненной среде, отразившихся на его развитии, процессах социализации, способности находить решения естественным для его возраста задачам.

В принципе большинство детей довольно быстро и легко, без особых трудностей, преодолевают состояния дезадаптации, с которыми они встречаются в процессе жизнедеятельности.

Основными причинами нарушения в социальной адаптации детей, их конфликтности могут быть особенности личности или психики, такие как:

· остутсвие элементарных коммуникационных навыков;

· неадекватность в оценивании себя в процессах общения;

· завышенные требования к людям, которые их окружают. Это проявляется особенно остро в тех случаях, когда ребенок интеллектуально развит и характеризуется умственным развитием выше среднего в группе;

· эмоциональная нестабильность;

· преобладание установок, которые препятствуют коммуникативным процессам. Например, унижение собеседника, проявление своего превосходства, что превращает общение в соревновательный процесс;

· боязнь общения и тревожные состояния;

· замкнутость.

В зависимости от причин возникновения нарушений в социальной дезадаптации ребенок может или пассивно подчиняться выталкиванию сверстниками из своего круга, или сам уходить озлобленным и с желанием отомстить коллективу.

Отсутствие коммуникационных навыков является довольно значимой преградой для межличностного общения детей. Навыки можно развить при помощи поведенческих тренингов.

Социальная дезадаптация часто может проявляться в агрессии ребенка. Признаки социальной дезадаптации: заниженная самооценка наряду с завышенными требованиями к сверстникам и взрослым, отсутствие желания общаться и боязнь общения, неуравновешенность, проявляющаяся в резкой смене настроения, демонстрации эмоций «на людях», замкнутость.

Дезадаптация довольно опасна для детей, так как она может привести к следующим негативным последствиям: личностным деформациям, задержке физического и психического развития, возможным дисфункциям мозга, типичным расстройствам нервной системы (подавленности, заторможенности или возбудимости, агрессивности), одиночеству либо самоотчуждению, проблемам во взаимоотношениях со сверстниками и другими людьми, к подавлению инстинкта самосохранения, суициду.

Том 12. Числ. 1. — 2020. Страницы? = $ Articulo_paginas?> 1 — 10

[Los estilos parentales и los adolescentes agresivos: относящиеся к автоопределению и личному составу]

А. Фернандо Перес-Грамаже, Оскар Ф.Гарсия, Мария Рейес, Эмилия Серра и Фернандо Гарсия

Университет Валенсии, Испания

https://doi.org/10.5093/ejpalc2020a1

Получено 28 ноября 2018 г., принято 6 марта 2019 г.

Аннотация

Текущие новые исследования серьезно ставят под сомнение, если строгость родителей способствует адаптации подростков.В этом исследовании изучалось, показывают ли отношения между авторитарным (тепло и строгость), авторитарным (строгость без тепла), снисходительным (тепло без строгости) и пренебрежительным (ни тепло, ни строгость) стилем воспитания одинаковые или разные модели адаптации и дезадаптации для агрессивных и неагрессивные подростки. Выборка состояла из 969 испанских подростков, 554 женщин (57,2%) и 415 мужчин в возрасте от 12 до 17 лет. Семьи были классифицированы по одной из четырех типологий по показателям теплоты и строгости, а подростки были сгруппированы по их агрессивности (низкий по сравнению свысокая). Подростковая адаптация была зафиксирована с помощью трех показателей самооценки (эмоциональная, физическая и семейная) и личной дезадаптации с пятью показателями (негативная самооценка, негативная самообеспеченность, эмоциональная безответственность, эмоциональная нестабильность и негативное мировоззрение). Были проверены основные и эффекты взаимодействия между воспитанием детей и агрессивностью с учетом также половых и возрастных факторов. Результаты показали, что агрессивные подростки всегда имели худшие результаты социализации (то есть, самая низкая самооценка и самая большая личная дезадаптация).Агрессивные и неагрессивные подростки имеют общую закономерность: как снисходительные, так и авторитарные стили воспитания всегда ассоциировались с лучшими результатами, чем авторитарное или пренебрежительное воспитание, но снисходительный стиль воспитания ассоциировался с лучшими результатами по всем критериям. В отличие от предыдущих данных об идее, что строгость и навязчивость родителей могут быть полезны для воспитания агрессивных подростков, имеющиеся данные подчеркивают положительное влияние родительского тепла даже у агрессивных подростков.Последствия для семейных вмешательств были рассмотрены.

Возраст и этапы: Руководство для родителей по нормальному развитию детства Чарльз Э. Шефер, Тереза Фой ДиГеронимо Написанная в увлекательном, практичном стиле, Ages and Stages предлагает вам преимущества Самые последние исследования по развитию ребенка, содержащие полезные советы и методы, способствующие взрослению вашего ребенка.

Как говорить, чтобы дети слушали и слушали, чтобы дети говорили Адель Фабер, Элейн Мазлиш Это одна из моих любимых книг, которую можно рекомендовать родителям.Общение так важно для установления и развития отношений сотрудничества и любви. Совет поможет вам развить крепкую связь с вашим ребенком, а также взаимное уважение. Это определенно воспитание детей 101.

Воспитание эмоционально умного ребенка Сердце воспитания Кандидат философских наук. Джон Готтман, Джоан, объявить Есть много навыков, которые ребенок должен развивать. Способность регулировать эмоции можно научиться. Такой подход помогает ребенку научиться понимать и принимать свои чувства, а также выражать их соответствующим образом.Это меняет игру родителей от того, как контролировать своего ребенка, до обучения его самоконтролю.

«Дитя всего мозга»: 12 революционных стратегий для развития умственных способностей вашего ребенка приводя к более спокойным, счастливым детям. Авторы объясняют и делают доступной новую науку о том, как устроен мозг ребенка и как он созревает.

Справочник для родителей: систематическое обучение для эффективного воспитания детей Дон Динкмейер-старший, Гари Д. Маккей, Дон Динкмейер-младший Один из самых популярных руководств по воспитанию детей в стране. Помогает родителям решать проблемы воспитания семьи сегодня. Пособие для родителей показывает родителям, как они могут стать более осведомленными, уверенными и успешными в отношениях со своими детьми. Обсуждается плохое поведение, общение, поощрение, естественные и логические последствия, семейные встречи, профилактика наркомании и алкоголизма.

Воспитание подростков: систематическое обучение для эффективного воспитания подростков Дон Динкмейер-старший, доктор философии, Гэри Маккей, доктор наук Джойс Л. Маккей, Дон Динкмейер-младший. Родителям знакомы проблемы воспитания подростков. Это популярное руководство STEP (Систематическое обучение для эффективного воспитания детей) наполнено легкими для понимания и применения навыками, которые помогают родителям общаться с подростками и решать их «проблемы». Из программы STEP / teen, с практическим руководством по социальному давлению, свиданиям, оценкам, карьерным планам, профилактике алкоголизма, табака и наркомании.Этот справочник является отличным выбором для родителей, которые хотят улучшить свои отношения с подростками.

ВОЗ | Подростки и психическое здоровье

Всемирный день здоровья 2017 г., фокус на депрессии

Во всем мире 10-20% детей и подростков испытывают психические расстройства. Половина всех психических заболеваний начинается к 14 годам, а три четверти — к 20 годам. Нейропсихиатрические состояния являются основной причиной инвалидности среди молодежи во всех регионах. Без лечения эти условия оказывают серьезное влияние на развитие детей, их образовательные достижения и их способность жить полноценной и продуктивной жизнью.Дети с психическими расстройствами сталкиваются с серьезными проблемами, связанными со стигмой, изоляцией и дискриминацией, а также с отсутствием доступа к медицинским и образовательным учреждениям в нарушение их основных прав человека.

Многие проблемы с психическим здоровьем возникают в позднем детстве и раннем подростковом возрасте. Недавние исследования определили проблемы с психическим здоровьем, в частности депрессию, в качестве основной причины бремени болезней среди молодежи (DALY).

Плохое психическое здоровье может оказывать существенное влияние на здоровье и развитие подростков в целом и связано с несколькими медицинскими и социальными последствиями, такими как повышенное употребление алкоголя, табака и запрещенных веществ, подростковая беременность, отсев из школы и поведение, нарушающее правила поведения.Растет общее мнение о том, что здоровое развитие в детстве и подростковом возрасте способствует хорошему психическому здоровью и может предотвратить проблемы с психическим здоровьем.

Улучшение социальных навыков, навыков решения проблем и уверенности в себе может помочь предотвратить проблемы с психическим здоровьем, такие как расстройства поведения, беспокойство, депрессия и расстройства пищевого поведения, а также другие виды рискованного поведения, в том числе связанные с сексуальным поведением, злоупотреблением психоактивными веществами и насильственным поведением. Медицинские работники должны обладать навыками, необходимыми для общения с молодыми людьми, раннего выявления проблем с психическим здоровьем и предоставления лечения, которое включает консультирование, когнитивно-поведенческую терапию и, при необходимости, психотропные препараты.

ВОЗ усиливает оказание услуг в области психического здоровья посредством реализации Программы действий в области охраны психического здоровья (mhGAP). Департамент ВОЗ по охране здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков (MCA) вносит свой вклад в mhGAP, предоставляя консультации по оказанию психиатрических услуг подросткам.

,

Психическое здоровье детей и подростков

ВОЗ / SEARO / Payden

Во всем мире 10-20% детей и подростков испытывают психические расстройства. Половина всех психических заболеваний начинается к 14 годам, а три четверти — к 20 годам. Нейропсихиатрические состояния являются основной причиной инвалидности среди молодежи во всех регионах. Без лечения эти условия оказывают серьезное влияние на развитие детей, их образовательные достижения и их способность жить полноценной и продуктивной жизнью.Дети с психическими расстройствами сталкиваются с серьезными проблемами, связанными со стигмой, изоляцией и дискриминацией, а также с отсутствием доступа к медицинским и образовательным учреждениям в нарушение их основных прав человека.

Задачи Департамента в отношении психического здоровья детей и подростков заключаются в следующем:

- для укрепления информационно-пропагандистской деятельности, эффективного руководства и руководства в области охраны психического здоровья детей и подростков;

- предоставлять комплексные, комплексные и оперативные услуги по охране психического здоровья и социальной помощи в условиях сообщества для раннего распознавания и управления психическими расстройствами у детей на основе фактических данных;

- осуществлять стратегии по улучшению психосоциального благополучия, профилактике психических расстройств и поощрению прав человека молодых людей с психическими расстройствами;

- для укрепления информационных систем, фактических данных и исследований.

Программа пробного обучения ВОЗ для семей с детьми с задержками / нарушениями развития доступна для экспериментального тестирования в странах.

Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013–2020 гг., Принятый 66-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, обеспечивает основу для укрепления потенциала стран для удовлетворения потребностей в области психического здоровья детей и подростков. Департамент поощряет использование подхода, основанного на жизненном цикле, при реализации политики и стратегий в области психического здоровья.

Резолюция «Комплексные и скоординированные усилия по борьбе с расстройствами аутистического спектра» была принята Всемирной ассамблеей здравоохранения на ее 67-й сессии в мае 2014 года.

Ссылки по теме

новая серия Lancet: раннее развитие детей 2016

По оценкам новой серии Lancet «Содействие развитию в раннем детстве: от науки до масштаба », около 43 процентов детей в возрасте до пяти лет в странах с низким и средним уровнем дохода (СНСД) подвержены повышенному риску плохого развития.

Помощь подросткам в процветании — Руководящие принципы ВОЗ по профилактике и профилактике психического здоровья среди подростков

,